尾張藩の金鉄党とふいご党について、塚本学・新井喜久夫著『愛知県の歴史』は、以下のように書いている。

尾張藩の金鉄党とふいご党について、塚本学・新井喜久夫著『愛知県の歴史』は、以下のように書いている。

〈天保十年(一八三九)、一一代の藩主斉温(なりはる)の死去とともに、田安家の斉荘(なりたか)、実は将軍家慶の弟が尾張藩主をついだが、これは幕府からのおしつけ養子の感じがつよかった。

将軍家における御三家のように、尾張藩にも支藩があつた。そのなかで美濃高須藩四谷家の義恕(よしくみ、のち徳川慶勝)が、ちょうど幕政における徳川慶喜に似た役割をもってきた。将軍家からのおしつけ養子に反発する一部藩士たちは、この義恕に大きな期待をかけたのである。そういう彼らのなかから金鉄党とよばれる党派が成長していき、それがやがて尾張藩の尊攘派になっていった。

天誅組の松本謙三郎(奎堂)が刈谷藩家老の家に生まれたのにたいし、尾張藩の金鉄党はおもに下級の藩士たちを主体としていた。藩校であった明倫堂の学者・学生グループ、番士すなわち軍事専門家たちといった連中で、家格よりも自分の技能を自負している人びとのあつまりであった。彼らは斉荘の相続に反対し、江戸藩邸の執政、とりわけ幕府からの御付家老の一人で、犬山城主であった成瀬家の私曲を非難し、さらに嘉永元年(一八四八)には、米切手の引き換え問題をとりあげ、中・下屏藩士たちの利益を擁護するため陳情するなど、活発なうごきをみせていく。

将軍家相続事件の場合とちがうのは、外国問題がからんでいたいかわりに、対幕関係とむすびついていることであろう。したがって金鉄党が成長していく過程は、そのまま幕閣にたいして尾張藩の自主独立をもとめるうごきこすなわち幕府独裁制にたいする批判的な勢力の成長となっていった。

斉荘のあとをその弟慶臧(よしつぐ)がつぎ、嘉永二年(一八四九)、慶臧が病死すると、またしても幕府は斉荘の弟への相続をはかった。これにたいして、いまや一部の町人や村々の名望家たちをもふくんだ金鉄党の反対運動がおこなわれた。そして、慶臧が病没して二カ月たつと、彼らの待望する四谷家若殿の尾張藩襲封が実現する。一四代尾張藩主徳川慶勝であり、その動向は以後、中央政界に大きな影響をあたえていく。

この慶勝の襲封は、徳川慶喜が将軍職につく一七年前のことである。慶喜が将軍となったときには、すでに安政年間に彼を推した勢力が尊攘派と公武合体派とにわかれていたのにたいし、慶勝は藩内の幕府独裁反対派の与望をになって登場することができた。尾張藩の藩内抗争がそれほどはげしいかたちをとらず、また下級藩士を主体とした金鉄党も、いわば微温的な勤王派として、慶勝の公式合体策をささえる態度をとるようになったのは、さしあたってはそうした事情によるであろう。

だが、尾張藩に内部抗争がなかったわけではない。安政四~五年の幕政をめぐる争論では、慶勝は当然、改革派のがわにたち、井伊政権によって隠居・謹慎を命じられる。したがって、慶勝が名実ともに尾張藩主であったのは、一〇年にみたない歳月であった。そしてこの慶勝の引退は、ただちに藩内での金鉄党の勢力後退となってあらわれた。慶勝が藩主の地位をしりぞきながら、やがて実権を回復していったころ、〝金鉄〟をもとかすという意味をもたせた〝ふいご党〟と名のる一党が反対勢力として登場してくる。そして勢いのおもむくところ、尾張藩の二大名門で、ともに創業以来、御付家老としての権威をほこった成瀬・竹腰両家がこの抗争にまきこまれていく。はじめ、竹腰家とのむすびつきをはかった金鉄党は、竹腰家のそっけない態度に失望し、以後、成瀬家との接近をつよめていくのである。たよりとした重臣にみすてられた藩内改革派の中・下士が、一藩改革のわくをつきやぶっていくのが、他藩にしばしばみられる傾向であったのに、尾張藩ではもう一方の重臣とのむすびつきをはかるという方向をたどったのである〉

「明治維新」カテゴリーアーカイブ

「依王命被催事」の継承─近松矩弘から徳川慶勝(文公)へ

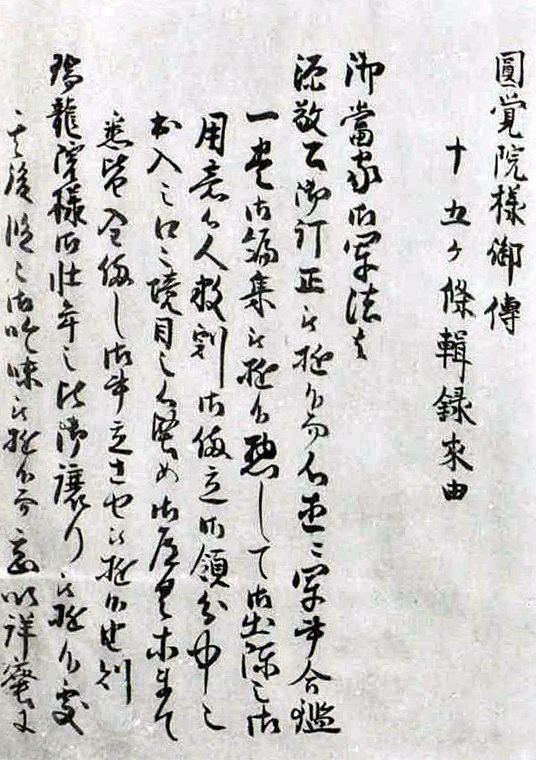

尾張藩初代藩主の徳川義直(敬公)の尊皇思想は、彼が編んだ『軍書合鑑』末尾に設けられた一節「依王命被催事(王命に依って催される事)=仮にも朝廷に向うて弓を引く事ある可からず」に集約される。その詳しい内容は歴代の藩主にだけ、口伝で伝えられてきた。その内容を初めて明らかにしたのが、第四代藩主・徳川吉通(立公)である。死期を迎えた立公は、跡継ぎの五郎太が幼少だったので「依王命被催事」の内容を、侍臣・近松茂矩に命じて遺したのでる。それが『円覚院様御伝十五ヶ条』だ。

尾張藩初代藩主の徳川義直(敬公)の尊皇思想は、彼が編んだ『軍書合鑑』末尾に設けられた一節「依王命被催事(王命に依って催される事)=仮にも朝廷に向うて弓を引く事ある可からず」に集約される。その詳しい内容は歴代の藩主にだけ、口伝で伝えられてきた。その内容を初めて明らかにしたのが、第四代藩主・徳川吉通(立公)である。死期を迎えた立公は、跡継ぎの五郎太が幼少だったので「依王命被催事」の内容を、侍臣・近松茂矩に命じて遺したのでる。それが『円覚院様御伝十五ヶ条』だ。

「依王命被催事」の精神は、尾張藩勤皇派に脈々と受け継がれ、維新に至る十四代藩主・徳川慶勝(文公)の活躍となって花開く。以下に挙げる近松矩弘の事跡(『名古屋市史 人物編第一』)には、その精神の継承が跡付けられている。

「矩弘、性質温克弁慧、世々軍学の師たり。其高祖茂矩、藩主吉通の遺命を蒙り、藩祖義直の軍書合鑑の末に「依王命被催事」とある一条、其他十一箇条に就いて勤王の主義の存する所を世子に伝へんとす。世子早世して其事止む。矩弘に至りて其遣訓を守り、之を慶勝に伝ふ。爾来田宮如雲・長谷川敬等と謀り、遺訓を遵奉して勤王の大義を賛し、力を国事に尽す」

「人と為り剛毅権貴に屈せず、直言して憚らず」─荒川定英についての『名古屋市史 人物編 第一』の記述

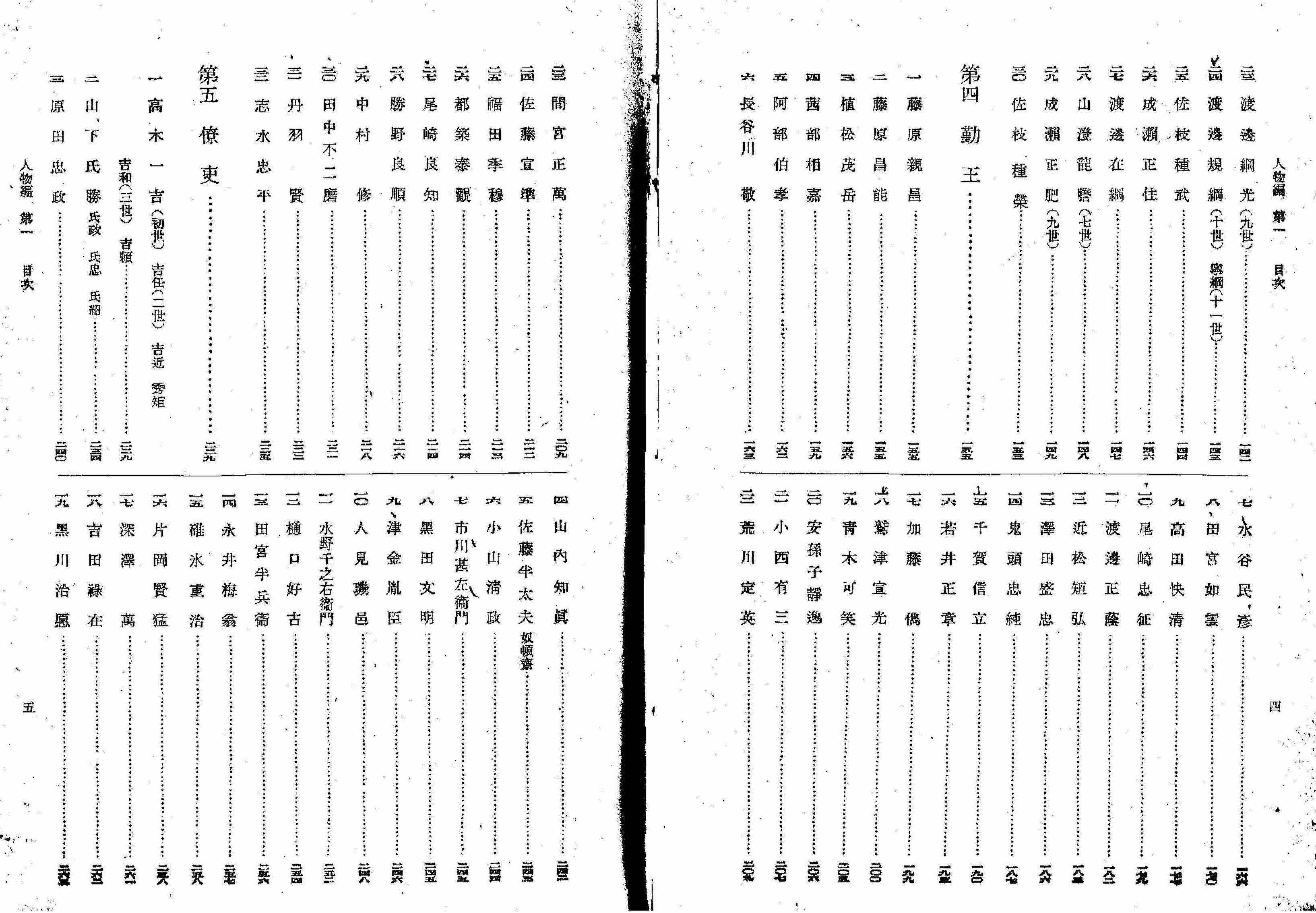

昭和9年に刊行された『名古屋市史 人物編 第一』(川瀬書店)は、「名門」「侯族」「執政」「勤王」「僚吏」「武勇」「忠烈」などに分類して、功績のあった人物について簡潔にまとめている。

昭和9年に刊行された『名古屋市史 人物編 第一』(川瀬書店)は、「名門」「侯族」「執政」「勤王」「僚吏」「武勇」「忠烈」などに分類して、功績のあった人物について簡潔にまとめている。

「勤王」には、田宮如雲など32人の人物を収録している。その中に、荒川定英も収められている。

「荒川定英、旧称に弥五衛(初め弥五右衛門、又、昇)羊山と号す。尾藩大番の士坪内繁三郎の弟にして、弥五八と称せり。安政三年、荒川氏を継ぎ大砲役並となる。後使番並・東方総管参謀・岐阜奉行等に歴任し、足高を合せて廩米二百五十俵を給はる。明治二年七月、監察となり、尋いで名古屋藩権少参事に任じ、民政権判事・市政商政懸りとなる。三年、藩庁懸りとなり、翌年、聴訟断獄・市井商政科を掌り、廃藩置県に至りて罷む。

定英、人と為り剛毅権貴に屈せず、直言して憚らず。頗る材幹あり。然れども素不学なるを以て、維新の際、他藩の士と応接するに、貴藩といふべきを御弊藩といひ、当時藩中に笑話を遺せり。明治十一、二年の交、盛に民権自由の説を鼓吹し、後国会開設の請願に奔走し、愛国交親壮を起して庄林一正と共に之が牛耳を執れり。少より俳諧を嗜みしを以て、後黒田甫の門に入り、耳洗、軒羊山と号し、晩年世事を謝して専ら風月を友とす。明治三十九年一月九日歿す。享年七十八。常瑞寺に葬る」

尾張勤皇派・田宮如雲③

尾張勤皇派として明治維新の実現に挺身した田宮如雲について、荻野錬次郎『尾張の勤王』(金鱗社、大正11年)は、以下のように書いている。

尾張勤皇派として明治維新の実現に挺身した田宮如雲について、荻野錬次郎『尾張の勤王』(金鱗社、大正11年)は、以下のように書いている。

[②より続く]〈爾後、長州再征の失敗、将軍大坂城の薨去、時局は更に一転して又復如雲の天地となつた、茲に於て如雲は前藩主慶勝を奉じ幾多の神算鬼謀を抱きて従容京郡に出でた、此時如雲の眼中には最早将軍なく幕府なく、只管宿昔の規画計図を秘め慶勝の帷幄に参し、苦心惨憺朝幕の間に斡旋し遂に幕府の政権返還、王政復古の大号令の実施を見、即ち維新々政府の職員として慶勝は議定、如雲は参与の職に任ぜられ維新創剏の鴻業を翼することゝなつたのである。

如雲は丹羽、田中、中村等が曩に彼れの傘下に馳せ来れる時、君等年少者が余を援けむとするは余の深く喜ぶ所なるも、之と同時に余は『子』と事を共にする能はずして『孫』と事を共にするを悲むと言へりとぞ、蓋し其意は藩内に如雲と志を共にする老練恰好の輩少なく、孫の如き丹羽、田中、中村等の青年と事を共にするの窮境を吐露せしものにして、大に彼れの心事を諒とすべきである。

田宮如雲は多年勇気を鼓して国事に尽瘁し意気壮者を凌ぐの概あるも、実は常時最早還暦に瀕し老境に入れるものにして若し尋常一様の生涯に在らしめば已に午睡を貪る一老翁なるべかりしも、学識経験に富み幾多の艱難困厄に堪へ老練円熟せる一事は参与十九名中一人も彼れと比肩すべきものなく、随つて咄嗟の間輦轂の下に民政を掌り安寧秩序を保たしむべきもの、彼れを除きて又他に適任者なく、為に彼れの固辞するに拘らず彼れをして京郡及伏見の民政総裁に補し、事実上彼れを皇城の鎮護に任じたたのである

(中略)

如雲の初めより永く参与の職に止るを欲せざりしも亦故ありである、されど維新々政府創建の際輦轂の下に騒擾を発生せしめざることは、慶勝苦衷の存する所にして如雲も亦深く之を憂慮する所なるのみならず自己が京都在留の間尾張城下の佐幕党を誅滅することは予て如雲の計画する所なれば此二事を全うしたる上初志に従ふことゝし、即ち暫く参与の職に止り後ち之を辞して徐ろに帰藩したのである〉

尾張勤皇派・田宮如雲②

尾張勤皇派として明治維新の実現に挺身した田宮如雲について、荻野錬次郎『尾張の勤王』(金鱗社、大正11年)は、以下のように書いている。

尾張勤皇派として明治維新の実現に挺身した田宮如雲について、荻野錬次郎『尾張の勤王』(金鱗社、大正11年)は、以下のように書いている。

[①より続く]〈戊午の変に遭ひてより以来、如雲は厭迫の下に蟄伏して鋭気を養ひ、後ち綏宥を得て或は慶勝の側近に国事を議し、或は出でゝ朝幕間に遊説する等深く皇国の隆興に肝胆を砕き大に将来の活躍を考慮しつゝある折柄、遂に形勢は前項の如く推移して逾々長藩問罪の師を発せらることゝなり、即ち征長総督として前藩主慶勝を起用せらるゝことになつた。

如雲は初め慶勝をして絶対に其召命を固辞せしめ尚ほ姑く天下の形勢を観望せむとする意志なりしが深思熟慮翻案幾回、此時に際し尾藩たるもの立つて手腕を振ふにあらざれば、慶勝多年の哀懐至誠を世に実現するの機なく又此時立たざるに於ては尾藩の鼎の軽重を問はるゝ怕あり、随つて自己積年の抱負も亦之を実地に行ふに由なきことを慮り、断然慶勝をして征長総督の大命を拝受せしむることに決定したのである。

されど翻て藩の内情を顧れば、多年の疲弊に依り財用充実せず加ふに人物寥々如雲と志を同うするものに乏しく、其実極めて危殆の有様なりしが、如雲は是等情実の如何に関せず敢然策を決して立ちたのである、而して其策たる戦へは必ず勝ち、和すれは更に大功利を収め、和戦何れにせよ此一挙に由り国内の内訌を一掃し兄弟牆に鬩ぐの跡を絶ち、幕政を革新し政令一途、皇国を安全の地位に置き、外国の軽侮を防ぐを目的とするにあつたのである。

既にして如雲は和戦両様の用意を蔵し総督慶勝を奉じて出征したのである、先是、吉田松蔭存生中如雲は屡々松蔭の来訪に接して防長の形勢を看取する所あるのみならず、其後の状勢に於ても亦大に得る所あり、這次長藩の進退に就ては一種の興味を有したのである、然るに長藩は大義名分を明かにし服罪の実を示し、大に誠意を披瀝して和を請ひ、総督は之を容れて帰東し速に勅裁を仰がむとせしに、図らずも中途幕府の抗議に遭遇したのである、此無謀なる幕府の処置は如雲をして竟に幕府の済度すべからざるを悟らしめ、最早此上は根本的に幕府を解体し、新たに日本国の政治機関を設くるにあらざれば皇国を泰山の安きに置く能はざることを確信せしめたのである。

されど形勢は更に一変して長州再征の実行となり如雲は又幽閉の処分を受け新たに厭迫を受くることゝなつた、此時所謂佐幕党なるもの尾藩内に勃興して大に勢力を得、如雲は恰も俎上の肉の如き有様であつた、而かも此時丹羽(賢)、田中(不二麿)、中村(修)等の如き年少者が時事の非なるを慨して窃かに如雲の傘下に馳せ加り、勤王党は是等年少気鋭の輩に依り隠然其勢力を養ふことゝなつた〉

☞[続く]

尾張勤皇派・田宮如雲①

尾張勤皇派として明治維新の実現に挺身した田宮如雲について、荻野錬次郎『尾張の勤王』(金鱗社、大正11年)は、以下のように書いている。

〈田宮如雲は尾藩をして明治維新の鴻業を翼賛せしめたる原動力にして、尾藩の先覚者である。

如雲が原動力となり尾藩をして明治維新の鴻業を翼賛せしめるに至る迄の間、彼れは幾回か迫害と屈辱とを受けたのである、若し尋常慷慨悲歌の士なりせば『君辱臣死』又は『一死報国』等の名の下に奮然死を決すべかりしも、彼れは士の死を決するは義の立つと立たざるとに在りとし、苟も義にして立つに於ては死生は天の命に委かせ義の為に苦楚を甘受するを当然とし、固く義を執りて動かず即ち隠忍自重万難を排して竟に所期の目的を遂行したのである。

田宮如雲は夙に国家の為に心胆を砕き俗論を排斥し、正義を扶植し後進を誘掖する等、当時藤田東湖と其名声を埓うせしのみならす、如雲が慶勝を支藩より迎へ之を藩主として擁立し、慶勝の信認を得て能く之を輔佐したると、東湖が水戸家の為特に奔走して斉昭を立て、深く斉昭の信認を得て忠誠憂国善く斉昭を輔佐したると、其事蹟の偶然暗合するが如きも亦一の奇遇である。

初め如雲は幕政の堕落を匡済し時患を拯はむとの大志を抱き、凡庸の藩主を戴きては其志を達成し能はざるを自覚し、支藩松平家より令聞ある慶勝を迎へて本藩の継嗣たらしめむことを企て、一とたびは其計画敗れて挫折したるも、彼れが不撓の努力は遂に再度の機会に於て成功し、即ち慶勝を本藩主として擁立したのである、幾くもなく米艦渡来、尊王攘夷の国論沸騰するに当り、如雲は慶勝をして幾回か時局を収拾するの方策を幕府に提議せしめたのである、藤田東湖は已に安政乙卯の震災に殪れたるも英明なる斉昭は慶勝と提携し幕府の為に侃諤の議を進め毫も屈する所なかつたのである。

安政戊午斉昭、慶勝は共に井伊直弼の為に幽閉せられ、如雲は径ちに尾張に逐斥せられたのである、其筋の命を含みたる藩吏は如雲を城南御器所の一村荘に屏居せしめ、茲に厳重監禁することゝした、此間に於ける如雲は実に名状すべからざる艱苦を嘗めたれども、之と同時に亦大に修養の功を積みたるものである。

時は万延庚申の上巳、桜田門外の活劇は早く既に屏居せる如雲の耳に響き来つた、井伊直弼に此事あるは如雲の敢て恠まざる所なるも、幕府善後の処置に関しては頗る寒心したのである、折柄續て水戸斉昭の薨去となり曾て如雲の理想とする尾藩の立場は倍々険悪の雲に薮はるゝ所となつた。

されど越前に春嶽あり、土佐に容堂あり、薩摩は幕府の為に努力を辞せざる等、如雲は朝幕間尚ほ意志の疏通を見るに有望なることを思ひ、窃かに時運の進展を希図したるに、其間公武一致の標榜の下に皇妹御降嫁の実行せらるゝありて、朝幕間稍々緩和の兆を見むとしたるに、元治甲子に至り忽ち長藩禁闕を侵し所謂蛤門の変はこゝに突発したのである〉

☞[続く]

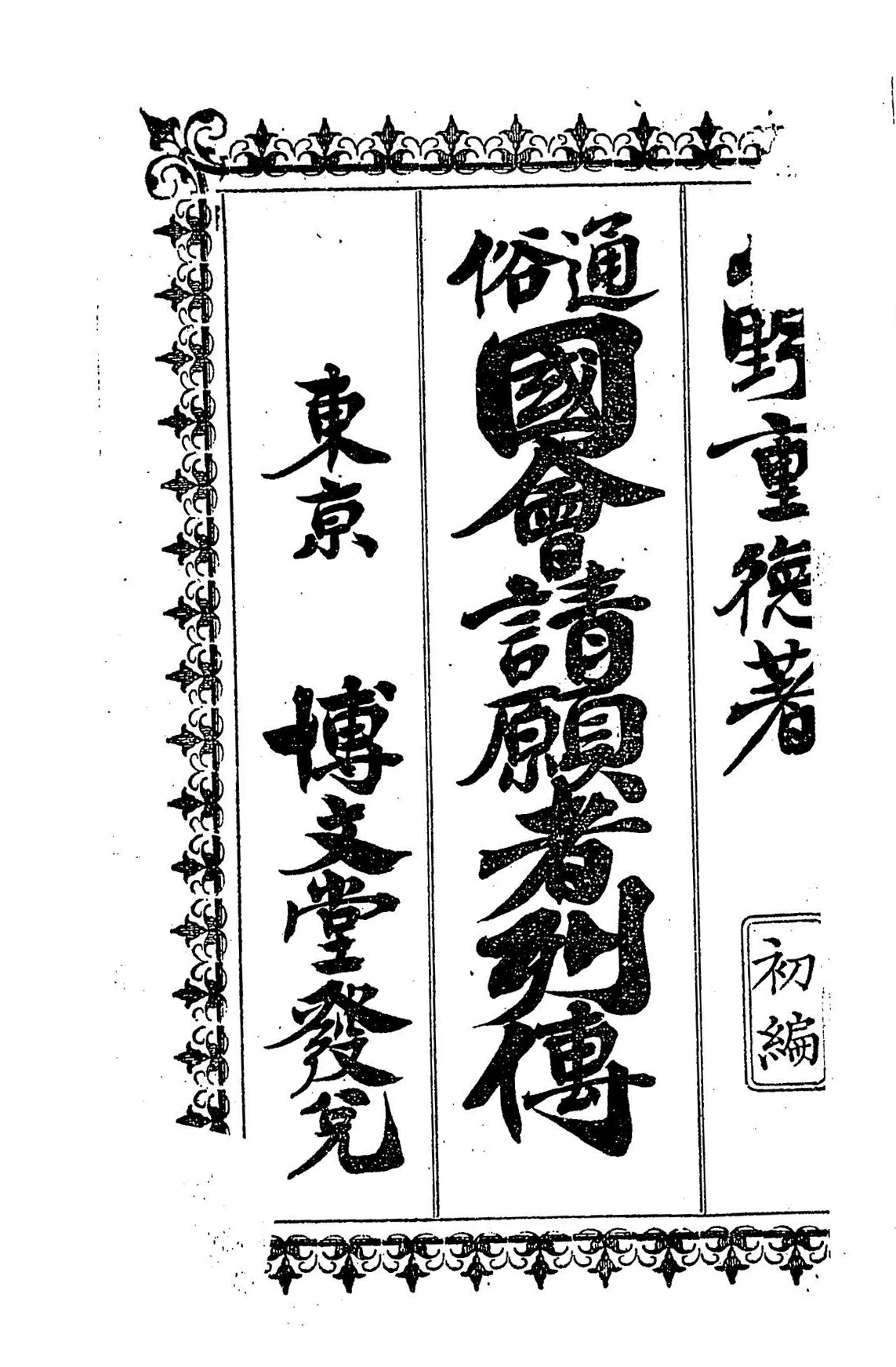

尾張勤皇派・荒川定英の真価─『国会請願者列伝 : 通俗 初編』より

幕末尾張藩で活躍した荒川定英の事は、いまや人々の記憶から消し去れている。しかし、改めて彼の真価を見直す時ではなかろうか。

幕末尾張藩で活躍した荒川定英の事は、いまや人々の記憶から消し去れている。しかし、改めて彼の真価を見直す時ではなかろうか。

山野重徳が明治13年に著した『国会請願者列伝 : 通俗 初編』から引く。

「氏、旧名を弥五右衛門坪内氏の子出でゝ荒川氏を嗣ぐ。世々尾藩に仕へて馬術砲術の師範訳となり、嘉永年中、外舶始めて我邦に来る。国内騒然、藩侯氏をして浜屋敷に砲台を築かしむ。元治元年長州の役起る。藩侯幕府の命を奉じて兵を山口に出す。未だ戦ふに及ばずして事平らぐ。氏、当時先鋒に将として隊兵を指揮す。号令明粛、一藩其器あるを称す。慶応中、諸藩周旋人を京師に出して事務を議せしむ。氏、まさに選ばれて機密周旋係となる。措置皆な宜しきに適ふ。丁卯の冬、氏大坂に在り。時に幕府、大政を返還して大坂城に拠り密に会桑の兵と謀つて将に京師を襲はんとす。氏、諜して之を知り、苦ろに其不可を諌む。幕吏平山図所、大に怒つて氏を城中に囚へ而して兵を挙んとす。慶応四歳正月元日、東軍の先鋒大坂を発す。当夜、氏、単身城を逃れ途に馬を得て、隻騎木津川を亂り、宇治新田より伏見の豊後橋に至り薩藩の陣に入て急を告げ、直ちに洛東知恩院なる藩侯の旅館に到つて変を報じ、再び寺町の門衛に就て状を上つる。朝廷、氏の功を褒して鳥羽口の斥侯となす。乱平らぐの後ち、氏、名古屋県の権参事となる。頗ぶる政績あり、幾ばくも無くして職を辞す。…其師田宮如雲先生が薫陶の力、多きに居ると云ふ。氏、又俳句を善くし、羊山と号す〉

尾張藩の明倫堂と崎門学①

斎藤悳太郎『二十六大藩の藩学と士風』(全国書房、昭和19年)は、尾張藩の明倫堂について、以下のように書いている。

斎藤悳太郎『二十六大藩の藩学と士風』(全国書房、昭和19年)は、尾張藩の明倫堂について、以下のように書いている。

〈嘉永六年、尾張徳川家十四代の君主慶勝は、藩学明倫堂における文武修業について、藩士に対しこれを激励する九箇条の直書を発したが、武技稽古場に貼り出されたものは次のごときものであつた。

一、方今皇国の形勢不容易厄運に当り日々切迫に趨り不安之時節に候。然ば当家之儀は随一の親藩として諸藩の標的共可相成国柄に候処、昇平年久しく殊更四通八達之地故に自然之習士林之風気

柔情に移り易く、義勇発奮之武断は却而諸藩に謨候様相成侯而は、皇武祖先に奉対、忠孝之瑕瑾、万世不磨之恥辱と可相成誠以国家之苦心此事に止り候。就夫学校は一国士風之亀鑑に付先是より流弊一新之源を可開申存念侯間、何も此主意を身に体し発奮可有之事。

一、尾籍国校学生たる者、天下に押出して、夫程の人体に無之侯ては、可恥之至也。以来は文武之嗜、其格に叶侯者ならでは、学生は取立間敷侯。―─

時に明倫堂の督学は阿部松園であつたが、前年江戸に出て水戸の弘道館総裁となつた。前年督学正木梅谷の頃から校運やや振はず、一藩の士風また因循して進取の気を欠くものがあるので、慶勝座視するに忍びず、つひに直書を下して藩学を督励し、士気を鼓舞せんとしたものである〉

同書はまた、外国船が日本に頻繁に来るようになった文化年間(一八〇四~一八一八年)の明倫堂について、次のように書いている。

〈近年外国の艦鉛が来航して以来、物情騒然人心沸騰、天下漸やく事有んとする形勢になつたので、一藩の士人はいふに及ばず、学内の生員でも、すでに壮年以上のもの、また心ある教師らもひそかに『靖献遺言』や『新論』を読まざるものなきにいたつた〉

中野正剛の天皇親政論─『建武中興史論』序文

中野正剛は、頼山陽の思想を通じて天皇親政の理想を追い求めていた。『建武中興史論』の序文(昭和18年春)では、次のように書いている。

中野正剛は、頼山陽の思想を通じて天皇親政の理想を追い求めていた。『建武中興史論』の序文(昭和18年春)では、次のように書いている。

〈『日本外史」全篇を通読いたしますと、頼山陽の理想は、天皇親政のむかしに還ることを憧れているのであり、きびしく武門政治を非難しておりますが、それは武門であるがためにこれを憎むのではなく、特殊の権力階級が分を乱すことを憤つているのであります。

彼は、北条氏、足利氏を排撃するとともに、藤原氏 蘇我氏を排撃し、天皇親政のむかしに還ることを理想としているのです。しかし、山陽の理想とする天皇親政は、単に天皇が単独で随意に政治を行うというのではなく、天皇と国民との間を阻隔する世襲的権力階層の存在をゆるさないのであります。親政と申しましても、政治であるからには、万民を対象としなければなりません。一国を統治し、万民を支配するためには、どうしても社会を、民衆を、正確に認識しなければなりません。それも上から一方的に認識するのではなく、日本全民族の中心に立ち、人民の中で、人民と脈搏をともにし、人民の体温を感じながら、義は君臣にして、情は父子という政治を行うというのが、山陽の理想とする天皇親政の意味であります。

山陽の親政とは、天皇を人民からかけはなれた雲の上の存在として、あがめ奉つておくことではなく、天皇は民とともにあつて、その間に何ものの介在をもゆるさないことでなければなりません。古代の氏族政治、それから下つて相門政治、武門政治と歴史は変動し、世の中は変つたが、日本民族が膨張して社会が複雑になつて来れば、天皇親政も、一君万民の大義を秩序だてる政治の様式がなければならず、頼山陽の天皇親政論は、社会の変遷を通観して、徳川時代の末期に当つて、やがて生れ出ずべき明治の親政を示唆しているものといえます。中世の封建時代の勢力に対抗して、古代を理想とするロマン主義が、フランス革命の原動力となつたように、頼山陽の勤王思想は、革命勢力の心の糧として、明治の志士たちを力づけたのです。フランス革命にたいするヴオルテールの役割を、山陽が日本ではたしたといつてはいいすぎでしようか。

日本の武門政治は、建久三年(一一九二年)に源頼朝が、鎌介幕府を開いてから、慶應三年(一八六七年)に徳川慶喜が政大を奉還するまで、六百七十六年つづいておりますが、このながい覇道政治を中断しているのは、年月からいえば、わずかに三年六ヵ月の建武中興時代であります。この時代は、源氏、北条氏とつづいた武門政治が打倒され、一たびは天皇親政のもとに全国が統一されましたが、やがてすぐに足利の反逆となり、足利時代が生れ、さらに諸国の武士が争う戦国時代となり、織田、豊臣、徳川時代を経て、ついに明治維新となりましたが、この中途で現われた建武中興がどうして成立し、どうしてまた敗れたか──これについて、頼山陽の書いた筆の跡をたどつて読んでみると、あまりりくつをならべないで、すべてこの日本人の胸底に眠る国民的感情をゆり起し、自覚を呼び、そこに信念を生じ、期せずして、眼前の国難に殉ずべきわれわれの態度を決定させるものがあります。

(中略)

建武中興は輝かしい日本精神の発露であるとともに、悲壮な天皇政治失敗の歴史であります。しかし、明治維新は建武中興の試錬を経て、その成敗の跡を学んだからこそ成就したのであります。しかもなお、明治民権政治の歴史も、官閥、軍閥、財閥、藩閥など、閥族政治と民衆との闘いの歴史であり、今日また難局に直面しているのは、閥族政治を払拭しきれなかつた明治維新の不徹底によるのであります。われわれが歴史に学びたいのは、歴史を動かしている真の力が何であるかを身をもつて体得し、実践して行くこととであります〉

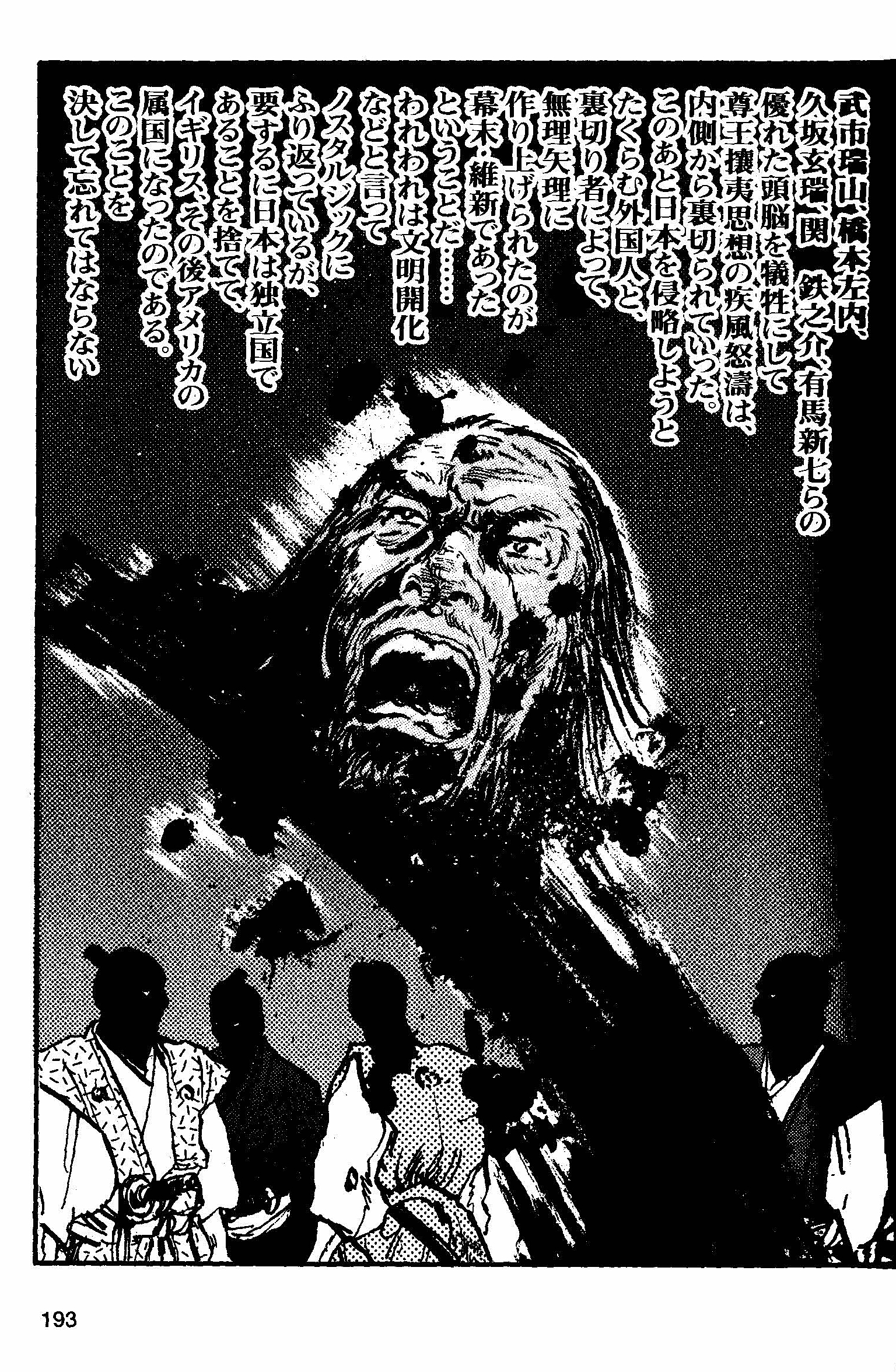

本物の尊皇攘夷と偽物の尊皇攘夷

いま、明治維新の本義(幕府政治を終焉させ、天皇親政を回復した)を覆い隠すかのように、「明治維新とは薩長による権力奪取であった」とする史観が横行している。このような史観は、幕末とそれ以前の時代とを切断するところから生じている。尊皇攘夷に挺身した幕末の志士は、承久の悲劇以来、建武中興の挫折、徳川幕府全盛時代に始まる崎門派の運動と続く、「本物の尊皇思想」の流れの中でとらえられなければならない。

いま、明治維新の本義(幕府政治を終焉させ、天皇親政を回復した)を覆い隠すかのように、「明治維新とは薩長による権力奪取であった」とする史観が横行している。このような史観は、幕末とそれ以前の時代とを切断するところから生じている。尊皇攘夷に挺身した幕末の志士は、承久の悲劇以来、建武中興の挫折、徳川幕府全盛時代に始まる崎門派の運動と続く、「本物の尊皇思想」の流れの中でとらえられなければならない。

一方、明治維新の過程においては、尊皇攘夷の思想を権力奪取の道具として利用した者も存在したかもしれない。それは「偽物の尊皇思想」である。この本物と偽物を峻別することなしに、明治維新を理解することはできない。

同時に、薩長の一部にあった権力奪取優先の考え方は、外国勢力の介入と切り離して考えることはできない。外国勢力の介入抜きには、明治維新と同時に新政府が開国和親へと旋回した理由が説明できない。

これらの問題を考える上で、副島隆彦氏の『属国日本史 幕末編』は、極めて示唆に富んでいる。副島氏は、冒頭で「尊王攘夷という思想を、後世、計画的に骨抜きにした者たちがいる。『明治の元勲』と後に呼ばれた者たちだ」(2頁)、「幕末維新とは『本物の尊王攘夷派』と『偽物の尊王攘夷派』との血みどろの闘いであったのだ」(3頁)と明言する。

そして、「幕末維新の歴史に大きく横たわっている問題は、この思想(尊王攘夷)に対して、誰が最後まで忠実であったか、誰がどこでおかしな裏切りをしたのかということだ」(158頁)と提起しながら、歴史の流れを描く。