いま、明治維新の本義(幕府政治を終焉させ、天皇親政を回復した)を覆い隠すかのように、「明治維新とは薩長による権力奪取であった」とする史観が横行している。このような史観は、幕末とそれ以前の時代とを切断するところから生じている。尊皇攘夷に挺身した幕末の志士は、承久の悲劇以来、建武中興の挫折、徳川幕府全盛時代に始まる崎門派の運動と続く、「本物の尊皇思想」の流れの中でとらえられなければならない。

いま、明治維新の本義(幕府政治を終焉させ、天皇親政を回復した)を覆い隠すかのように、「明治維新とは薩長による権力奪取であった」とする史観が横行している。このような史観は、幕末とそれ以前の時代とを切断するところから生じている。尊皇攘夷に挺身した幕末の志士は、承久の悲劇以来、建武中興の挫折、徳川幕府全盛時代に始まる崎門派の運動と続く、「本物の尊皇思想」の流れの中でとらえられなければならない。

一方、明治維新の過程においては、尊皇攘夷の思想を権力奪取の道具として利用した者も存在したかもしれない。それは「偽物の尊皇思想」である。この本物と偽物を峻別することなしに、明治維新を理解することはできない。

同時に、薩長の一部にあった権力奪取優先の考え方は、外国勢力の介入と切り離して考えることはできない。外国勢力の介入抜きには、明治維新と同時に新政府が開国和親へと旋回した理由が説明できない。

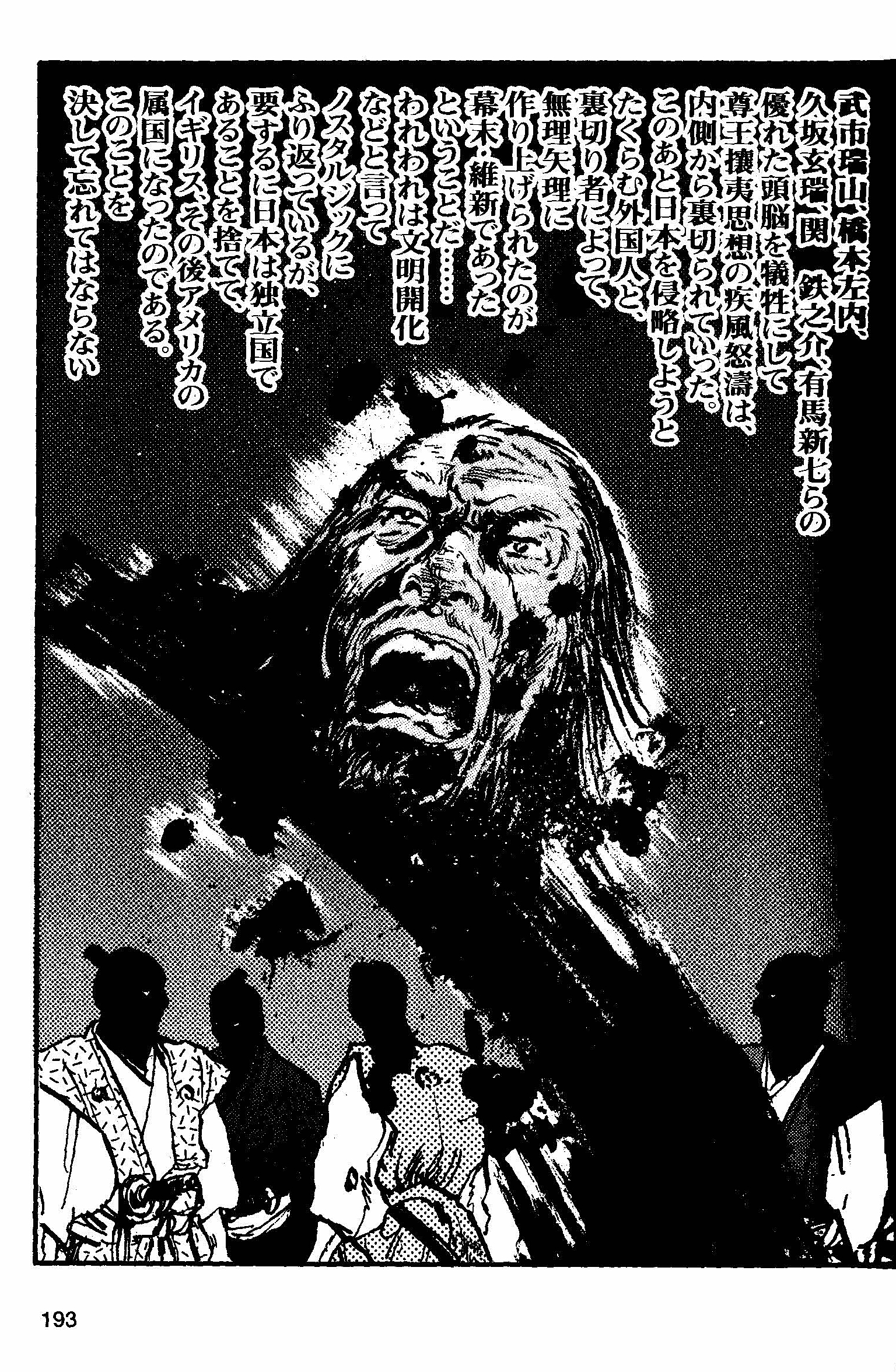

これらの問題を考える上で、副島隆彦氏の『属国日本史 幕末編』は、極めて示唆に富んでいる。副島氏は、冒頭で「尊王攘夷という思想を、後世、計画的に骨抜きにした者たちがいる。『明治の元勲』と後に呼ばれた者たちだ」(2頁)、「幕末維新とは『本物の尊王攘夷派』と『偽物の尊王攘夷派』との血みどろの闘いであったのだ」(3頁)と明言する。

そして、「幕末維新の歴史に大きく横たわっている問題は、この思想(尊王攘夷)に対して、誰が最後まで忠実であったか、誰がどこでおかしな裏切りをしたのかということだ」(158頁)と提起しながら、歴史の流れを描く。

「承久の悲劇」カテゴリーアーカイブ

日本人の歴史に流れる「一つの精神」─平泉澄『明治の源流』

『明治維新という過ち』、『官賊と幕臣たち』などを著した原田伊織氏によって、「明治維新という過ちを犯したことが、その後の国家運営を誤ることになった」という歪んだ歴史観が流布されている。原田氏の一連の著作は、長州に対する会津の恨みに発しているように見受けられるが、その言説が明治維新の意義を覆い隠していることは決して看過できない。

『明治維新という過ち』、『官賊と幕臣たち』などを著した原田伊織氏によって、「明治維新という過ちを犯したことが、その後の国家運営を誤ることになった」という歪んだ歴史観が流布されている。原田氏の一連の著作は、長州に対する会津の恨みに発しているように見受けられるが、その言説が明治維新の意義を覆い隠していることは決して看過できない。

原田氏は江戸幕府体制の弊害を見つめることなく、江戸時代は平穏な社会であったと強調し、明治維新は薩長による大義なき権力奪取だったと主張する。彼の視野にあるのは、江戸と明治の対比のみであり、承久の変、建武の中興、明治維新の連続性は全く視野に置かれていない。これでは歴史に値しない。

明治維新の最大の意義は、700年に及ぶ幕府政治に終止符を打ち、天皇親政に回帰したことにある。その意義は、維新の源流に遡ってこそ明瞭になる。

筆者は、拙著『GHQが恐れた崎門学』においては、原田氏を厳しく批判したが、明治維新の意義を確認し、さらに日本人にとっての歴史とは何か考える際、極めて重要な示唆を与えてくれるのが、以下の平泉澄先生の言葉である。昭和45年4月に書かれたものである。

「歴史は、伝承であり、保持であり、発展である。もしそれ無くして、断絶があり、変易に過ぎないならば、それは厳密なる意味に於いて、最早歴史では無い。這般の道理は、精神の分裂錯乱が、人格の破滅である事を考へる時、おのづから明瞭であらう。

斯くの如く伝承を本質とする歴史の典型的なるものは、実に我が国の歴史であり、その最も光彩陸離たるものは、明治維新である。その原動力が遠く五百年を遡って建武の昔に存し、年暦を経る事久しくして却って感激の白熱化した事は、真に偉観と云って良い。

然るに建武の中興は、更に遡って承久の昔に発源し、承久と建武と明治と、一連の運動であり、一つの精神、脱然として六七百年を貫いて流れてゐる事は、一層大いなる感激で無ければならぬ。

之を理解する上に一つの障碍となるは、鎌倉、特に北条の政治を賞讃し、従って承久・建武の討幕運動を、いはれなく、勝つべき道理なしとする史論の存する事である。蓋し史伝真相を伝へず、泰時・時頼等、誤って賢人の名、善政の誉をほしいままにした為であり、一面には先哲仮託して人々の反省を求めた為に外ならぬ。

よって今本書は、短篇ながら是等の点を究めて、明治維新の源流を明かにしようとした。その時代を降るにしたがって簡略に附したのは、他に之を記述するもの、少なくない為である。前年刊行した父祖の足跡五冊と本書とは、実は相互照応するもの、願はくは聊か以て国史の理解に貢献せむ事を」(『明治の源流』はしがき」)

日本人が日本人の歴史を取り戻す上で最も重要なことは、日本人の歴史に流れる「一つの精神」であり、それを歴史に確認する際の「大いなる感激」であろう。

平泉澄先生『明治の源流』結び─感激と気魄は承久・建武の悲劇より

平泉澄先生は『明治の源流』(時事通信社、昭和45年)を以下のように結んでいる。

平泉澄先生は『明治の源流』(時事通信社、昭和45年)を以下のように結んでいる。

〈明治維新は、最後にその規模を高揚して、神武天皇建国創業の初めにかへるを目標としたものであつたが、あらゆる苦難を突破して國體の本義を明かにしようとする感激と気魄とは、之を承久・建武の悲劇より汲み来つたのであつた。就中、後醍醐天皇崩御にのぞんでの御遺勅に、

玉骨はたとひ南山の苔に埋もるとも、魂魄は常に北闕の天を望まんと思ふ。もし命を背き義を軽んぜば、君も継體の君に非ず、臣も忠烈の臣に非じ。

と仰せられた事は、申すもかしこし、楠木正成が最期に当つて、

七生まで只同じ人間に生れて、朝敵を滅さばや。

と願を立てた、あの剛気不屈、大義を守つて一歩も後へは引かぬ精神に、人々は無上の感動を憂え、不退転の勇気を與へられたのであつた。〉

延喜・天暦の御代回復を目指した後鳥羽上皇

後鳥羽上皇について、平泉澄先生は『物語日本史 中』(講談社学術文庫)において、次のように書かれている。

後鳥羽上皇について、平泉澄先生は『物語日本史 中』(講談社学術文庫)において、次のように書かれている。

〈……ことに朝廷の盛大であったころの儀式や故実を御研究になり、その討論や練習を御下命になり、また上皇御みずから著述をなさいました。それは世俗浅深秘抄(せぞくせんしんひしょう)という上下二巻の書物で、朝廷の儀式作法を記して、それに批判を下されたものでありますが、その批判の規準となったものは、延喜・天暦、すなわち醍醐・村上両天皇の御日記であります。してみると、後鳥羽上皇は、延喜・天暦の御代にかえそうとの御希望をおもちになり、この御理想の実現のために、文武の両道を、御自身も御研究になれば、公卿達にも研究鍛錬せしめられたのであることが分ります。朝廷が高邁なる理想をいだき、雄大なる計画を立てられて、国家の健全性を回復しようと努力せられ、公卿が文武の両道に出精してくるとなれば、幕府はもはや無用のものとなるでしょう。いや、無用であるばかりでなく、有害なものといってよいでしょう〉

隠岐での後鳥羽上皇(前田晁『少年国史物語 第3巻』)

北条泰時の不臣(承久の悲劇)を批判した崎門学派

明治維新を成し遂げた幕末の志士には、建武中興の挫折と、さらに遡って承久の悲劇、後鳥羽、土御門、順徳の三天皇の悲劇に対する特別な思いがあった。だからこそ、明治六年には、御沙汰により、三天皇の御神霊を奉迎することとなったのである。御生前御還幸の儀を以て、厳重なる供奉を整えて、水無瀬宮へ御迎え申し上げ、三天皇を合せて奉祀した。

明治維新を成し遂げた幕末の志士には、建武中興の挫折と、さらに遡って承久の悲劇、後鳥羽、土御門、順徳の三天皇の悲劇に対する特別な思いがあった。だからこそ、明治六年には、御沙汰により、三天皇の御神霊を奉迎することとなったのである。御生前御還幸の儀を以て、厳重なる供奉を整えて、水無瀬宮へ御迎え申し上げ、三天皇を合せて奉祀した。

北畠親房の『神皇正統記』の後、承久の悲劇に思いを寄せたのは、崎門学だった。その重大な意義を、平泉澄先生門下の鳥巣通明先生は、『恋闕』において、次のように書かれている。

〈…神皇正統記をうけて、徳川政権下にもつとも端的明確に泰時を糾弾したのは山崎闇斎先生の学統をうけた人々であつた。崎門に於いて、北条がしばしばとりあげられ批判せられたことは、たとへば、「浅見安正先生学談」に

北条九代ミゴトニ治メテモ乱臣ゾ

また、

名分ヲ立テ、春秋ノ意デミレバ北条ノ式目ヤ、足利ガ今川ノ書は、チリモハイモナイ

などと見えることによつても明らかである。当代の人々ばかりでなく久しきにわたつて世人を瞞着した「北条の民政」は、こゝにはじめて 皇国の道義によつて粉砕せられたのであつた。この批判の語調のはげしさの理由は、もしわれわれにして皇民としての感覚を喪失せざる限り、たゞ年表を手にして

一二二一(承久三) 承久の役、後鳥羽・順徳・土御門上皇遷幸

一二三一(寛喜三) 上御門上皇阿波にて崩御、宝算三十七

一二三二(貞永元) 幕府式目五十一ヶ条を制定す

一二三九(延応元) 後鳥羽上皇隠岐に崩御、宝算六十

一二四二(仁治三) 北条泰時死

順徳上皇佐渡に崩御、宝算四十六

と読みあげるだけで十分了知できるであらう。

所謂「貞永式目の日」を 三上皇に於かせられては絶海の孤島にわびしくお過し遊されたのであるが、しかもこれほどの重大事を恐懼せず、慙愧することなくしで北条の民政をたゝへた時代がかつてあつたこと、否、それをたゝへる人々が現に史学界の「大家」として令名をほしいままにしてゐるのを思ふ時、それ等の人々の尊皇と民政を二元的に見る立場、不臣の行為すら「善政」によつて償はれるとする立場をきびしく批判した崎門学派の日本思想史上に占むる地位はおのづから明らかであらう〉