国家と社会の反目

前号では、明治草創期において矛盾なく調和していた「国家」と「社会」が次第に乖離をきたし、従来の国家主義運動が行き詰まりに直面したなかで、津久井龍雄によるような、新たな国家主義運動が出てきたことを述べた。すなわち、かつてにおいては、尊皇を蝶番として国権と民権は結びついていたが、やがてマルクス社会主義者によって、国家は資本と結託して人民を搾取抑圧する権力装置と見做され、こうした傾向は、治安維持法で「国体の変革」と「私有財産制度の否認」が結びつけられたことで決定的になった。国家は資本の軍門に降ったのである。

また対外的にも、日露戦争に勝利したころまでは、我が国の国権伸張は、欧米に侵略支配されたアジアの解放と結びついていたが、やがて我が国が大陸での権益を獲得するにつれ、それは欧米帝国主義への追従、アジアの資本主義的近代化の様相を強めていった。かくして国家主義と社会主義は相いれざるものとされ、旧来の国家主義運動は、国家の内外において行き詰まりの様相を呈していた。こうしたなかで、津久井龍雄は、高畠素之の門下として、社会主義インターナショナリズムと、国家と結託した資本主義(現代でいうネオリベラリズム)の双方を排撃し、天皇中心政治の旗印のもとに新しい国家主義を標榜して、国家と社会の総合止揚を図ったのである。

権藤成卿の農本自治主義

こうした津久井の国家社会主義思想との対比で面白いのが権藤成卿の農本自治思想である。権藤は、農本主義の思想家であり、5・15事件など昭和維新運動にも少なからぬ影響を与えた人物である。権藤の思想と人物については、筆者も執筆者の一人に名を連ねた『権藤成卿の君民共治論』(令和元年、展転社)をご参照頂きたい。

権藤は、薩長の有司専制による明治国家体制はプロシア式の官治制度であると批判し、これに対置される理想として、農村を中心とした社稷自治を唱えた。権藤にとって「社稷」とは、農を中心とした国民の衣食住であり、「宗廟」としての国家は、社稷を守るためにあるのであって、その逆ではない。

彼は『君民共治論』で曰く、〈日本は国初以来皇室と国民と共に社稷を尊奉し、自然而治の成俗を保持漸化させ、継体朝に至りさらにこれを具体的に「宗廟を奉じて社稷を危うすることを獲んや」と宣命されたのである。ほんとこれ社稷民人を安泰ならしむるがために、宗廟朝廷を尊奉するのである。それが宗廟朝廷の尊奉は慴服となり、阿附となり、臧官涜吏に屈従して功利を競うようになれば、たちまち社稷民人の生存は危殆に陥いる。当時千秋万歳を叫び続けて国を滅ぼした司馬晋もあれば百済もあった。由来、宗廟朝廷を尊奉するのは、臣民としてもとより当然のことである。しかもその宗廟朝廷の鞏固なる基礎は社稷民人衣食住の安定にある。いわゆる衣食足りて礼節を知るということにあれば、宗廟朝廷の威服のみを拡充して社稷民人を馭御誅圧すれば、その国の根底基礎はたちまちにして決壊する。ゆえに孟子はこれを「社稷を重しとなし、君を軽しとなす」と喝破しておる。この深意は各人の考慮思索をもって会得すべきもので、一々これを引証的に講述することは宜しく慎まねばならぬ。要は我社稷体統の国性をプロシア式国家学説に附会せし官僚学者の謬妄を理解さるれば事自ら分明である。〉

権藤によると、我が国の建国以来の国性は、社稷自治の体統にこそあり、社稷は国家の成立以前から自律的な共同体として成立していた。したがって、国家即ち宗廟は、社稷を補完する制度としての消極的二義的な役割しか認められていない。曰く「凡そ国の統治には、古来二種の方針がある。其一は生民の自治に任せ、王者は唯だ儀範を示して之に善き感化を与うるに留むるのである。其二は一切の事を王者自ら取り仕切って、万機を綜理するのである。前者を自治主義と名づけ得べくんば後者は国家主義と名づけ得べきものなのである。我肇国の趣旨は全く前者の主義によったもので、東洋古代の聖賢の理想は総て此に在った。」

権藤が社稷自治の体統の歴史を記した書に『君民共治』の名を冠したのは、大化二年の詔書に

「それ天地の間に君となり万民を宰る者は独制すべからず。すべからく輔翼を仮るべし。これをもって我皇祖卿等が祖考と共治す。朕また神明の保祐により卿等と共治せむと欲す」(傍点筆者)とあるのに基づき、この詔書に示された大化の改新の理念こそが明治維新の本来的な理想であったにも関わらず、薩長藩閥による明治国家は官治主義的な専制によって社稷自治を破壊し、明治維新の理想から背馳したと権藤は断じるのである。

津久井の権藤批判

こうした権藤の言説に対して、津久井は鋭い筆鋒を向け批判している。権藤は慶応4(1864)年の生まれで、明治34(1901)年生まれの津久井よりもはるかに年上であり、古くから天祐侠の武田範之や内田良平とも親交があり、黒龍会にも参画している。津久井も、内田良平の大日本生産党に入党しているので、権藤は維新運動の大先輩に当たるわけであるが、彼(権藤)が農本主義の思想家として名を挙げるのは処女作『皇民自治本義』を著した大正以降であり、津久井と活躍の時期を同じくするのである。

津久井は『日本主義運動の理論と実践』(昭和10年、建設社)において、国家社会主義と農本自治主義の関係について次のように前置きしている。曰く「元来を云へば、正しき日本主義は、国家社会主義的主張と自治農本主義的主張との綜合止揚の上に立つべきものと筆者は考へる。即ち此の両者は、一方が他方を排斥すべきではなく、両者互いにその長短を補足し合って、そこに真正日本主義が生れ出づべきであると信ずる。国家社会主義と云ふも、労農ロシアを直接模倣して一切を官営万能と中央集権至上とに結論すべきでなく、自治農本主義と云ふも、一切の国家権力を排し、単純なる古代農村社会への復帰を主張すべきではない。真の日本主義の立場は、正しき国権に指導されたる自治と、商工中心・都市偏重を止揚したる国民全体共存共栄社会の実現を理想とするものでなければならない。」

しかし、そのうえで、権藤の言説は、明治国家の官治制度を排斥するあまりに中正を失し、一方に偏していると批判するのである。とくに、津久井が権藤に対して違和感を感じているのは、権藤の言説における国家否定、無政府主義(アナーキー)的性格である。

津久井は、権藤が社稷を国家に先立つものと仮想し、国家に社稷自治を補完するための消極的な役割しか認めていないことを「許しがたき国性歪曲」であると難じる。曰く、「日本 天皇の御理想は、代々、四海一宇の大精神に従って日本を統治し、まつろはざるものは武を以て之を平げ、進んで皇威を全世界にまでも発揮されんとするところにあったのである。『生民の自治に任せ』『衣食住の調節』だけにその政治的努力の中心を置かせられるような、そういう消極的なことは、日本 天皇の御思念の全部ではなかったのである。」そして、このように、天皇が国民にとって血縁的・道徳的中心であるのみならず、政治的・軍事的中心でもあったことは、天照大神が天孫瓊瓊杵尊に授けた天壌無窮の神勅や、大日本帝国憲法、そして明治元年に明治天皇が五か条の御誓文と共に発せられた「億兆安撫国威宣布の宸翰」において明らかに示されているという。

また権藤の農本主義についても、「農業が人間生活に寄与するようになって以来、農業が廃絶されたことは無いであろうが、しかし農業のみが基本であったことはなく、また政治その他の組織制度といふものは、各時代の生産様式に応じて変化があったわけで、農本社会といふものが一方で不変不動に厳存し、それと全く無関係に、他方に政治組織やその他の諸制度があり得るといふことはないのである。」

こうした津久井の批判を受けてか、権藤は『君民共治論』の識語(昭和7年)において「天智天皇君民共治の聖詔を以て我 皇家の正典にあらずして、隋唐の模傚なりと妄断し、民心の抑圧を図り、伊独の驕相に附和せんと擬するに至れり。」と書いているのは、「伊独の驕相」すなわちファシズムに傾倒する津久井等国家社会主義者への反撃であろう。

宗廟社稷の一体不可分こそ我が国性

津久井に代表される国家社会主義と権藤の農本自治主義の相克について、小野耕資氏は前出した『権藤成卿の君民共治論』のなかで、「統制経済派が政府権力により格差是正を志向するのに対して、自治派は歴史的に育まれた地域共同体への回帰を志向するものである。自治派と統制経済派の対立は、自治派からみれば統制経済派など共産主義の亜流だとなるし、統制経済派からみれば自治派はユートピアを語っているだけで具体的政策がない、ということになるだろう。」と述べている。

しかし津久井の前置きでみたように、両者は本来対立するものではなく、「両者互いにその長短を補足し合って、そこに真正日本主義が生れ出づべき」であり、「真の日本主義の立場は、正しき国権に指導されたる自治と、商工中心・都市偏重を止揚したる国民全体共存共栄社会の実現を理想とするものでなければならない」のだ。問題はそのような社会を如何に実現するかである。

思うに、戦後の全国総合開発計画に基づく「国土の均衡ある発展」は、近代資本主義による急速な都市化と農村の過疎化に対して、国家主導の所得再分配によって地方間格差を是正し、ある意味では津久井等の理想を体現するものであったといえる。しかし、その一方で国家の過度な干渉と一律の国土開発の結果、地方の固有性は失われ、社稷共同体は衰退した。

社稷なき地方の繁栄はありえず、為政の課題は、国家の所得再分配機能に依りながら、如何に地方の社稷的多様性を担保していくかという点に存する。しかしこれは国家=宗廟対地方=社稷の対立を意味するのではない。宗廟なき社稷は単なる地域エゴであり、結局は自らを滅ぼす。しかし、地域の社稷信仰も、詰まるところは氏神信仰を通じて八百万の総氏神である天照大神に帰一し、国家の宗廟と合致するのであって、この宗廟社稷一体不可分こそ、我が国の国性に他ならないのである。

アジアでの社稷自治

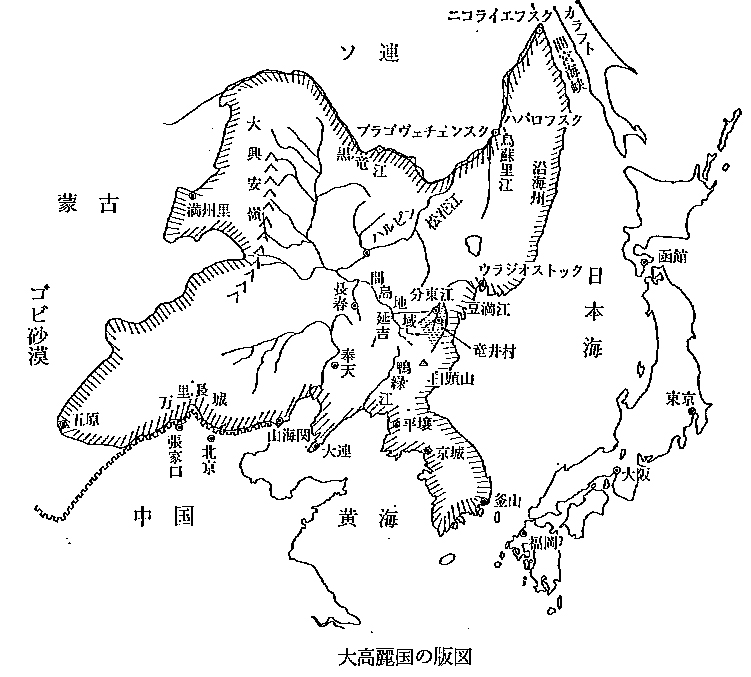

ところで、若き日の権藤は、黒龍会のブレーンとして、内田良平と一進会の李容九の盟約によって推進された日韓合邦運動にも参画し、日韓合邦によって建国される大高麗国―鳳の国構想に自らの社稷自治の理想を投影していた。

「一進会財団は、発足当初間島を中心として満州の一部に移住し、漸次その地域を拡大して、終局的には大高麗国の版図―鳳の国―復活を目的としていた。李容九の号、鳳庵はかれの大高麗国建国の理想を表明したものである。……一進会財団の計画は、すくなくとも明治三十年代末期の満州問題にたいする黒竜会を中心とした大陸派のひとびとによる根本的解決策であり、当時の政治的状況のなかでは、じゅうぶんに実現可能な計画であり、権藤の社稷中心の農本国家論は、鳳の国建設にかんして、決定的な影響をあたえうる新鮮な理論であった。……鳳の国建設の理想は日韓合邦運動が挫折したのちも、大正、昭和と、かれらおよび、かれらの遺志をつぐ人びとのあいだに連綿と受け継がれ、昭和七年の満州国建国によって、その一部が実現する。」(滝沢誠『権藤成卿』)

こうしたアジアにおける社稷自治を夢見た人物の一人に長野朗がいるので、次号では彼の思想と運動を見ていきたい。