令和2年11月、崎門学研究会が継続している連載「現代日本人のための垂加神道入門」(『宗教問題』)の第2回「なぜ垂加神道なのか」(折本龍則執筆)が、同誌32号に連載されました。

月別アーカイブ: 2020年11月

諸葛孔明の生きざまと日本人の精神

昭和四十五年二月、漢学者池田篤紀は延原大川を訪ねた。延原は黒住教の紹介者としても知られ、民族派とも親好を結んだ人物である。延原は池田を歓迎し酒席を共にすることとなった。そこで延原は土井晩翠の「秋風五丈原」を朗々と吟じたのである。「明治の生んだ最高の詩はこれである」。

孔明の、劉備玄徳の君恩に深く感じ入り、あくまで正統を重んじ忠義を尽くさんとしながら戦場で病に倒れた孔明の姿勢に感じ入ったのである。

池田はこれに深く感じ入り、「必ず孔明の評伝を書く」と約束した。

国の正統は領土人民の大小といった現実の力関係にあるのではない。あくまで漢朝の正統を重んじ、民族の文化伝統を正しく伝えている態度にこそ重んずべき価値はあるのだ。結社を禁じられつつもあえて桃園の誓いを果たし、孔明を迎え、力で支配する曹操に抗したところに劉備の真骨頂があった。

こうした蜀漢の姿勢は多くの日本人を感激せしめた。浅見絅斎は『靖献遺言』に諸葛亮を取り上げているし、平田篤胤は「篤胤は孔子以後唯孔明ありと思はるることでござる」(西籍概論)と述べた。

孔明自身の生き方が、一編の詩となり日本人を鼓舞したのである。

こうした生き方をできた人物は、他に大楠公を数えるばかりであろう。

坪内隆彦「笠木良明と『大亜細亜』」(『大亜細亜』創刊号、平成28年6月30日)

わが国の近代化を再検証すべき

今から八十三年前の昭和八年四月、大亜細亜建設協会(後に大亜細亜建設社)の機関誌として『大亜細亜』が発刊された。それを主導したのが、満州に王道楽土の理想を掲げた笠木良明である。

笠木の理想が、欧米列強の帝国主義に象徴される西洋覇道に対する東洋王道の理想の堅持であったことが最も重要である。私たちはいま、アジアと向き合うに当たり、西郷南州の精神敗北後の近代化路線、その路線によっ

て推進された日清戦争にまで遡って、わが国の近代史を再検証する必要があるのではなか

ろうか。

笠木は、明治二十五(一八九二)年七月二十二日、栃木県足尾町松原で生まれた。栃木県立宇都宮中学校、仙台第二高等学校を経て東京帝国大学法学部に入学、大正八年七月に卒業すると、満鉄に入社、在東京東亜経済調査局に配属された。当時調査局にいた大川周明らとの出会いによって興亜思想に目覚めた笠木は、猶存社に参加する。ここで笠木は、大川のみならず、北一輝、満川亀太郎らから強い影響を受けたと考えられる。

笠木の普遍的思想の萌芽を確認する上で、大正十四年八月『日本』に発表された「愛国の唯一路」は格好の材料である。ここで笠木は頑迷な愛国者を批判し、「我等の愛国心は厳正雄渾なると共に聡明なるを要す。我等の愛国心は栄螺固陋ではなく、祖国より始めて全世界を真正調和裡に導く所の一切を包括し解決する魂」だと書いている。満川と同様に、彼は興亜の前提としての日本改造を重く見て、日本は「まづ第一に道義的に資格ある自国自身の正義化を大眼目として活動すべき」と説いていた。

さて、笠木は昭和四年四月に東亜経済調査局から大連の満鉄本社に転勤することになった。笠木は満州情勢が動き出す中で、大連を中心とする同志を集めて議論を開始した。

一方、笠木と盟友関係を築くことになる中野琥逸は、京大時代に猶存社に参加し、行地社時代には関西行地社を結成、さらに猶興学会を結成して同志の輪を広げていた。昭和二年に奉天で弁護士を開業、やがてここは満州を志す青年たちの拠点となった。中野は、同志の庭川辰雄、江藤夏雄らとともに、満蒙に道義国家を建設する構想を抱き、奉天特務機関や関東軍と連絡をとるようになっていた。

もともと中野と面識のあった笠木は両グループの交流を進め、昭和五年秋一大結集へと向かう。十一月のある日、大連の笠木仮寓の床の間に飾ってあった書幅「独座大雄峯」に注目が集まった。「独座大雄峯」は、唐代の禅師百丈壊海が、「有り難いこととはどういうことですか」と問われた際に発した言葉で、「自分が一人、この山に座っている事ほどありがたい事はない」ほどの意味である。この書に因んで、笠木・中野連合は「大雄峯会」と名付けられた。

昭和六年九月十八日に満州事変が勃発すると、大雄峯会周辺は緊迫度を増していく。事変からちょうど一カ月後の十月十八日、大雄峯会は奉天の妙心寺で総会を開き、板垣征四郎、石原莞爾ら関東軍幕僚らと対面する。石原は「満蒙問題の解決はもはや言論や外交では不可能であるから、満鉄沿線を対象として理想境域を建設することによって実績で証明するよりほかにとるべき方法はない」と語り、大雄峯会に協力を求めてきた。笠木らは石原の提案に賛同し、自治指導部設置に向けた方針策定を急いだ。そして、大雄峯会と満州青年連盟の案を統合した「地方自治指導部設置要項」が決定され、十一月一日自治指導部が発足した。大雄峯会、満州青年連盟からそれぞれ七名ずつが参加し、笠木は連絡課長に、中野は顧問に就任した。 続きを読む 坪内隆彦「笠木良明と『大亜細亜』」(『大亜細亜』創刊号、平成28年6月30日)

『宗教問題』で連載「現代日本人のための垂加神道入門」開始

小野寺崇良「蒲生君平の対外危機意識とその評価」(『維新と興亜』創刊号、令和元年12月)

「蒲生君平を研究している」と話すと、相手の顔には疑問符が浮かぶ様子が、ありありとみてとれる…。そうした機会に出くわすことが多い。その際の紹介文言として用いる「前方後円墳の名付け親」は、思ったより有効である。昨年は、生誕二百五十年を迎えた蒲生君平の記念事業として、栃木県の助成を受けた様々な行事が開催されていた。事業内容に、「古墳を巡るウォーキング大会」「埴輪づくり体験」などが並ぶ様子に、その肩書が便利に使いまわされていることがわかる。

かたや、「寛政の三奇人」として、相手が日本史履修者であることを祈りつつ話をすると、「三奇人」としての肩書の君平の印象は、「天皇陵関連の尊王論者」になるかもしれない。それでも、他の二人よりは知名度が低いことは否めない。

寛政の三奇人は「対外的危機、天皇という江戸時代後期のキーワードを一歩早すぎて唱えた人物」(藤田覚『幕末の天皇』)との評価があるが、対外的危機に敏感に反応した人物としての側面で評価すれば、君平は三奇人の中でも目立つ立ち位置に再び位置づけられるのではないだろうか。

君平の著作「形勢論」

文化四年(一八〇七)六月の文化露寇(フヴォストフ事件)が発生すると、君平がその際に『不恤緯』を記したことは知られるところだろう。

井野辺茂雄氏は、「君平は、対外策を完備するには、尊王の実を挙げるのが急務であると論じた」、「尊王思想と対外思想との結合を示したのは、実に君平を以て嚆矢とする」と指摘する(『維新前史の研究』)。

彼の対外思想をどのようにとらえるべきか。彼の対外論を直接に知る手立ては、三奇人の他の二人よりも少ない。

前述の『不恤緯』の内容紹介は既出が多いであろうから、また別な著作を見てみたい。「形勢論(中興策第五)」を参考にしたい。「形勢論」は約千五百字の短文で、「中興策」という書物の一篇であるとされるが、成立年も不明で、その他の篇は現存が確認できない。「 『不恤緯』では国防に触れてはいるが、具体的な説はない(中略)本論には『不恤緯』では触れていない、具体策が論ぜられている」との雨宮義人氏の解説(『蒲生君平』)の通りで、こちらではさらに具体的な政策を述べている。管見の限りにおいて、現在「形勢論」を取り上げているのは雨宮氏以外に池田泰信氏、野口武彦氏らが見受けられる。しかし、雨宮氏の著作では一部を引用し、紹介しているにすぎない。

主題として君平の対外観を取り上げたものとしては唯一と思われる池田氏の論文(「対外政策に対する蒲生君平の意見」)では、『不恤緯』と「形勢論」をもとにして、君平の対外論を「外交方針確立のための国内政治の改良」と「相手国たる外国の歴史地理は勿論政治風習に至るまでの状況をよく理解すること」と二つの方向性があることを紹介している。池田氏は君平の主張をもって「換言すれば外でもない国家総動員体制の編成がそれである」など、昭和十四年当時の時局に合わせた論理を展開している点も見受けられる。

次に野口氏は『江戸の兵学思想』にて、「君平の兵学思考がいちばん要点的にまとめられている」ものとして「形勢論」を挙げ、全体的に解説を加えている。

興味深い点は、「君平は、兵学上のみごとな一家言を残して」おり、「いわば地政学的なヴィジョンを構成している」と、地政学的な観点を持ったものと評している点だろう。「形勢論」は元は漢文であり、野口氏の書き下しと解説を元にこれを見ていきたいと思う。

まず、全体は三つに分けられる。

一つ目は「海国形勢論」。「天下を治むるは、先づ其の形勢を知るより要なるは莫し」より始まるこの文章では、

神州、環るに巨海を以てし、西東に長く、南北に短し。海に西南に裨し、東北に山たり。(略)夫れ東西南北、海に岸す。而して千里の地、以て旦に発して夕臻るべし。百万の軍、其の数多しと雖ども、未だ始め隻牛・匹馬を汗せしめず。

と、国家の地形や特徴を知る重要性と、島国日本の特徴を述べる。ここには、林子平からの影響を感じさせていることは言うまでもない。

第二に「大艦建造論」。

夫れ海国の用は何をか貴ぶ。曰く、艦を先と為す。今、宇内の大艦製、北慮精と為す。而して、吾邦の製尤も麁悪。(中略)然れば則ち、方今の急務は、宜しく四方の瀕海枢要の地を巡覧し、以て都督府を四辺に置き、天下の諸侯に命じて、法を彼の最も精なる者に取り、以て大いに戦艦を製すべし。

大船建造禁止の日本の現状は残念ながら「麁悪」であった。だからこそ、対外防衛のための戦艦建設が急務だと言いたかったのだろう。

ほかに、その国々の大小に合わせて定数を定め、各都督府に所属させることも加えている。また、有事に各戦艦を軍事力として用いるだけでなく、平時の参勤交代や年貢米輸送なども全て海運を用いて、その利益も防衛費に充てるという事も提示している。

これを野口氏は「諸大名がすべて船会社、回漕業者兼海軍の保有者になるプランにひとし」く、諸大名に権利を集中するため、「一面から言えば、重商主義国家論」でもあるとしている。

第三に「対露防衛論」。この段階ではロシア来寇の危険性を述べている点からも、文化露寇以前であると考えられる。また、大陸国家ロシアを「水戦に長ず」と評している点での間違いが指摘されるが、

今や、東南尽く諸蕃を呑み、以て境を 神州に接し、余を以て其の兵勢を度せば、則ち強大、元寇に減ぜざらん。(中略)是れ、其の復た伊勢の神風を怙むべからざること、智者を竢たずして知るべし

と、かなりの強大な軍事力を持つ相手として、現状では「伊勢の神風」に頼むほかない…とも言う。だからこそ、彼の理想は海軍国家として、整備を進めることだった。

さらに、君平は地政学的な観点からも、対ロシアの利点を考察している。

地曠く、人稀なり。殻を生ずること固より少し。西南な諸夷に界して、戦艦用ふべからず。且つ、其の東北隅、率ね是れ曠莫不毛の郷。其の精兵独だ西南の間に在りて、其の地諸夷と接す。則ち、其の守禦に徹して、以て力を吾が神州に専らにすべからず

ここで、ロシア極東部の人口の少なさや食料が多く取れない事情を述べ、こちら側の軍事力整備が整うことでの防禦を唱えていた。

君平の評価

これら、君平の対外危機への敏感な反応は、どのように受け止められたか。

『不恤緯』提出に関して、文化四年七月三日付の書簡にて木村謙次から会沢正志斎へと「蒲生君蔵には御出合被成候事可有之候、此節御なだめ、妄りに諷諫の語をなし、罪せられぬやうにいたし候様、何分致声候様御申聞、御なだめ被下候」と書簡が送られている通り、こうした行動が「犯萬死不暇自顧」(『不恤緯』上書)との言葉に相応しい、危険を伴うものであったということが言えるのだろう。

君平には数名の門人がいたことが知られるが、その一人である大友直枝は、『不恤緯』に関して、「実に慷概之士ニ御座候、北狄の騒ニも上書して志しを述候、御取揚なく差返され候得共、大ニ流布仕候而其名高く候」と記している。大友は秋田藩の波宇志別神社社家であり、本居大平門の後、君平門人、さらに平田篤胤にも入門している国学者である。彼と君平、篤胤の関係性には未だ考察の余地があろう。

本題に戻すと、君平の生前に出版された『山陵志』、『職官志』(第一巻のみ)と違い、『不恤緯』は少なくとも君平の歿後五十年は活字化されていない。それでも「大ニ流布」したとの文言を見るにつけ、文化露寇に対しての対外強硬論は、その影響力と君平の知名度向上に大きく貢献したのではないかと考えるところである。その考察を支える一つに、全国各地に写本が伝播している事実がある。現在の筆者の調査では、宇都宮から遠く離れた久留米藩士松岡家、椛島家(久留米市立図書館蔵)など全国に約二十の写本があることが確認できている。中でも注目されるべき写本として、高知城歴史博物館蔵の写本奥書には書写者である徳永千規による天保期の一文が記されている。

秀實ナンスレモノソ一布衣ノミ其所レ論患ノ大ナルモノニシテ就中羯奴 吾皇国ヲ窺フニイタリテハカゝル所最大ナリ而其取術実ニ千載愉快ノ策トイフヘクシテ所謂先二天下之患一覇府ヲ警ス其才人ニ超越シ其王室ヲ尊ヒ名実ヲ正クシ不虞ノ謀ヲ備フ実ニ忠誼傑出ノ壮士ト可謂矣

この文章を記している徳永は、文化元年に生まれ鹿持雅澄らに学び、藩校致道館教授を務めた人物である。彼の『靖献遺言』講義は優れていた、と今に伝わるほどであるから、彼の思想は言うまでもない。これまで表に出ていなかった資料だが、土佐藩へも影響を広めていたことを示す点でも、また、対外危機がより一層強まる以前の段階での評価としても貴重である。

君平の著作が幕末でも読まれ、そのうち『不恤緯』は安政五年の写本を元に、明治元年に松下村塾版で出版がなされる。だが、幕末までの影響力という範囲だけではなく、近代以降の影響力も今後検討してゆくべきだろう。

例えば、先に挙げた『不恤緯』(松下村塾版)と『今書』が収録された明治四十四年の叢書には、その掲載にあたって「是れ、乃木大将の推奨に依る所多し」(『国民道徳叢書』)との有馬祐政氏による一文がある。松下村塾版の『不恤緯』が乃木大将へも繋がってゆくと考えると、彼の影響力のさらにその壮大さを感じさせる。もう少し時間をかけて調べてゆきたい。

【巻頭言】同胞と呼べる国家へ(『維新と興亜』創刊号、令和元年12月)

■津久井龍雄の敗戦と再起

昭和二十年八月十五日、わが国は戦争に敗れた。戦前から国家社会主義者として活動していた津久井龍雄は、終戦の詔勅を疎開先の群馬県で聞いた。

「聴いているうちに涙がでてきたが、それはどういう種類の涙だったのだろうか。一緒にそれを聴いて涙ぐんでいる妻や、その家の人たちの姿をみて、私はひどくみじめな気持ちになり、つとその場を去って外へ出てしまった」(『私の昭和史』)。

その後も津久井の元には大東塾の自刃や尊攘同志会の愛宕山事件、蓑田胸喜の縊死などさまざまなニュースが飛び込んでくる。それらにハッと胸をつかれる思いがして、再び運動に取り組むこととなった。

「敗戦を食い物にしてきた一部の政治家や役人や資本家や言論人に対して大いに化物退治の一戦を挑みたいと思っている。戦争を喰いものにした奴も憎いが、敗戦を喰いものにした奴はなおさら憎い」(「我が再発足の弁」)。

そんな津久井が昭和二十一年に刊行した三十ページほどの小冊子がある。『救国自治の提唱』と名付けられたこの冊子は、敗戦を「新たな建国」と捉え、社会主義の考え方を一部取り入れた一君万民の道義国家建設を訴えたものであった。それは搾取なき新日本の建設でなくてはならず、日本の国体精神による維新でなくてはならなかった。権力と官治の誘惑を断ち切り、民族の共同団結を目指した農本小国家を訴えた。天皇を中心とした家族国家であるだけでなく、工業大国でないいわば小日本主義に経った共存共栄の実現であった。

■「魂なき繁栄」を続ける戦後社会と津久井の絶望

しかし戦後のわが国はこうした津久井の思いとは裏腹に、対米従属のもとでの反共前線基地として工業化、経済大国化していく。復興と言えば聞こえはいいが、それは「魂なき繁栄」でしかなかった。生活は便利になったが、津久井の理想とする国家とは程遠くなっていく祖国の姿がそこにはあった。そんな中で津久井は中共に注目していく。中国もソ連も「官治」的な強権国家でしかないことを津久井は見抜いており、冷静な分析もしているが、それでも昭和三十年の中国訪問は津久井に刺激を与えた。

「新中国では、総理大臣でも洋車の車夫でも、お互に同志と呼び合っている。考えてみればそれが本当である。同じ国民どころか、同じ東京に住み、同じ区や町に住みながら、相視ること全く路傍の人の如くであるというのは、考えてみれば随分と天理にも背いたことである。そういう人間が、世界国家だの人類愛だのといっても、ちょっとまじめにはうけとりかねる。

日本には同胞という言葉があり、これをはらからと呼ぶとなお意味深長になる。同じ腹から生まれたもの、すなわち兄弟姉妹の意であるが、全国民は同胞であり、同胞は愛し励まし扶け合わなければならないものにきまっている。しかし事実はまったく反対である。新中国の人たちが、互いに同志と呼び合うように、われわれ日本国民が、お互にはらからと呼び合う日は果していつの日に来るのだろうか」(『右翼開眼―中共と日本』)。

津久井が中国に見たものは、素朴で温かい人間関係、相互扶助の共同国家であった。それは中国のようになりたいというよりは、かつての日本が持っていたにも関わらず戦後日本が失ってしまった何かを、中国に行くことで改めて実感したのであろう。津久井に限らず、いわゆる右翼が理想としてきた農本的世界観には、こうした側面が濃厚に潜んでいる。

津久井は高齢になっても衰えず言論活動を展開していくが、最晩年は右翼にすら絶望し、「敗戦で右翼は終わった」と口にするようになっていった。あまりにも目指すべき国と現状の祖国とが食い違っているためについていけなかったのかもしれない。

■敗戦に潜む欺瞞

本稿は津久井論ではない。津久井に関しては折本龍則氏の原稿をご参照いただきたい。わたしが述べたかったことは、戦後社会にはある欺瞞がひそんでいるということだ。それは明治時代から始まったものであるが、戦後より一層加速された。一言で言えば古き良きものを切り捨て、近代化していくことに対する痛みを失ってしまったのである。自らの文化や伝統に対する自信や頑なさを失い、ただ便利になっていくことをよかったよかったと喜んでいるだけなのである。反左翼はあっても理想がない。世界観がないのである。

いまの日本では「同胞」と呼び合うことができない。そんな中で唱えられる愛国心とは何だろうか。「愛政府心」と見分けのつかない、権力者や既得権益者に都合の良いだけの何かではないだろうか。

■同胞と呼び合える国家へ

石川三四郎『農本主義と土民思想』には次のような一節がある。

「土民は土の子だ。併しそれは必ずしも農民ではない。鍛冶屋も土民なら、大工も左官も土民だ。地球を耕し――単に農に非ず――天地の大芸術に参加する労働者はみな土民だ。土民とは土着の民衆といふことだ。鍬を持つ農民でも、政治的野心を持つたり、他人を利用して自己の利慾や虚栄心を満足するものは土民ではない。土民の最大の理想は所謂立身出世的成功ではなくて、自分と同胞との自由である。平等の自由である。」

土着を重んじる石川三四郎の考えはいろいろな意味で興味深い。そもそも日本は豊蘆原瑞穂国と言い、葦も稲も泥の中で育つ植物だ。古き日本は泥の国であり、泥は生命が萌え出ずる温床となるものだ。そして日本神話からも明らかなように、その蓄積した泥からは八百万の神々も生まれてくるのである。日本の泥の文化はエネルギーが内に堆積していくところに強みがある。こうした世界観はアジア地域にある程度共有されているものだ。津久井が中国で思い起こしたものは、決してソ連的共産主義ではない。むしろそうした近代文明的表皮をはぎ取った中にあるアジア的共同性、土着性を見て取ったのである。それは津久井の敗戦後の決意とも重なってくる。

いまの日本人は関係が希薄化し、カネでしか結びつけない関係が世を支配している。しかしそこに生き甲斐はあるか。人々の居場所はあるのだろうか。同胞と呼び合える国家へ。地に足をつけた土着的国家へ。新時代の目指すべき先はここにあるのではないか。

(小野耕資)

小野耕資「天皇親政論」(『崎門学報』第14号、平成30年12月1日)

象徴天皇?

「象徴天皇」なる奇妙な語がいわゆる「日本国憲法」に盛り込まれて以降、日本人の天皇観はおかしくなってしまった。天皇は独裁せず、臣下に実権をゆだね、権力よりも権威の存在であること。それが日本本来の姿であると説かれたのである。このことにより、天皇親政の大理想は忘れ去られ、幕府政治や摂関政治への批判意識が捨てされたのである。

この傾向は「象徴天皇」で決定的となったが、既に明治維新以降の「英国王室風への憧れ」の中で徐々に始まっていた。福沢諭吉の『帝室論』に始まって、津田左右吉や坂本多加雄なども「君臨すれども統治せず」的な皇室論を展開している。男女平等で、(臣下であるはずの)皇后は天皇と対等とされ、宮中では和装は禁止でタキシードでなければならず、国民に向かって手を振られる愛くるしい皇室でなければならない…。余談ながら王室が国民に向かって手を振る慣習は、英国国民にあまりに人気がなく、王室廃絶論まで噴出したので、廃絶派を抑え込むために王室のマスコット化を進めたため登場した風習と言われている。このような風習をそのまま習ってしまった日本人の皇室観のゆがみは深刻である。

もちろん天皇への独裁権力の付与などは論外である。だが天皇親政論を天皇独裁論と同一視するのは軽率ではないだろうか。天皇親政論を天皇独裁論とはき違える議論は世にあふれているが、それは親政派の議論をきちんと参照していない不誠実な議論ではないだろうか。

國體派の天皇観

例えば天皇主権説論者である穂積八束は「大権政治は大権専制の政治には非ず。専制ならんには、之を憲法の下に行うことを許さざるなり。君主の大権を以て独り専らに立法行政司法を行うことあらば、即ち専制なり。同一君主の権を以てするも、立法するには議会の協賛を要し、行政するには国務大臣の輔弼に依り、司法は裁判所をして行わしむることあらば、分権の主義は則ち全たし。権力の分立は、意思の分立を意味す。国家意思の絶対の分立は、国家の分裂なり。唯主幹たる意思の全体全体を貫くあり、而して之に副えて、其の或種の行動には、更に或種の機関意思之に加味せらるることあらば、統一を損することなくして専制を防ぐに足らん。之を立憲の本旨とす。大権政治とは大権を以て此の主幹たる意思とする者の謂なり。」(『憲政大意』244頁)即ち穂積は国家意思の分裂を防ぎ、権力の分立を図るためにも天皇大権の確立が必要だと説いているのである。それに対して美濃部は「穂積さんは主権を以って絶対無制限の権力であると言い、その意味においての主権が我が憲法上天皇に属するのであって、即ち天皇の主権は絶対無制限の権力であり、主権を制限する如何なるものも存在しない」と考えていると、全くの無理解を示している(高見勝利編『美濃部達吉著作集』113頁)。もちろん穂積は天皇独裁を主張したのではない。国家意思が天皇にあると述べたのである。主権説における(天皇が持つと考えた)国家意思とは、「これからは立憲制を採用する」という類の国家の大方針であって、当然細部は輔弼者が上奏し責任を負うものだと考えていた。

上杉愼吉は「国体に関する異説」で「仮令心に君主々義を持すると雖も、天皇を排し人民の団体を以て統治権の主体なりと為すは、我が帝国を以て民主国なりと為すものにして、事物の真を語るものに非ずと為すのみ」(『近代日本思想体系33大正思想集Ⅰ』6頁)と言う。あるいは蓑田胸喜は「帝国憲法第十条に曰く『天皇ハ行政各部ノ官制及文武官の俸給ヲ定メ及文武官を任免ス』と。(中略)行政法を講ずるもの、その直接の第一依拠を本条に求めざるもの一人としてなきにも拘らず、美濃部氏を始め従来殆どすべての行政法学者は異口同音に『行政権の主体は本来国家である。』の語を以てその論理を進むるのである。これいふまでもなく憲法論上に於ける『国家主体・天皇機関説』の行政法論へのそのままの適用である。即ち、『統治権の主体』を以て国家となすの結果、その統治権の一成素たる『行政権の主体』も亦国家なりとするのである」(「行政法の天皇機関説」『蓑田胸喜全集 第六巻』230~231頁)という。

安倍首相に種子法に関する要望書を提出(平成30年7月26日)

平成三十年七月二十六日、内閣府に赴き、安倍首相宛に種子法に関する要望書を提出した。

以下に要望書の全文を掲載する(賛同者の連名は五十音順とした)。

「種子法(主要農作物種子法)廃止に抗議し、同法復活と併せて必要な施策を求める要望書」

今年(平成三十年)四月、安倍内閣によって種子法(主要農作物種子法)が廃止された。この種子法は、米麦大豆などの主要農作物の種子の生産と普及を国と県が主体になって行うことを義務付けた法律である。この法律のもとで、これまで国が地方交付税等の予算措置を講じ、県が種子生産ほ場の指定、生産物審査、原種及び原原種の生産、優良品種の指定などを行うことによって、良質な農作物の安価で安定的な供給に寄与してきた。

しかし、安倍首相は、この種子法が、民間企業の公正な競争を妨げているとの理由で、突如廃止を言い出し、国会での十分な審議も経ぬまま、昨年三月可決成立させてしまった。

今後種子法廃止によって、外資を含む種子企業の参入が加速し、種子価格の高騰、品質の低下、遺伝子組み換え種子の流入による食物の安全性への不安、長年我が国が税金による研究開発で蓄積してきた種子技術の海外流出、県を主体にすることで維持されてきた種子の多様性や生態系、生物多様性への影響など、数多くの弊害が危惧されている。

こうした懸念を受けて、「種子法廃止法案」では、付帯決議として「種苗法に基づき、主要農作物の種子の生産等について適切な基準を定め、運用する」「主要農作物種子法の廃止に伴って都道府県の取組が後退することのないよう、・・・引き続き地方交付税措置を確保し、」「主要農作物種子が国外に流出することなく適正な価格で国内で生産されるよう努める」「消費者の多様な嗜好性、生産地の生産環境に対応した多様な種子の生産を確保すること。・・・特定の事業者による種子の独占によって弊害が生じることがないように努める」ことなどが記されているが、どれも努力義務で法的強制力はないばかりか、早くも政府は、この付帯決議の主旨に逆行する政策を推し進めている。

特に、政府が種子法廃止の翌月に成立させた、「農業競争力強化支援法」には、「種子その他の種苗について、民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進する」とあり、我が国が長年、税金による研究開発で蓄積してきた「種苗の生産に関する知見」を民間企業に提供することが記されている上に、この「民間事業者」には国籍要件がないため、海外のグローバル種子企業に種子技術が流出し、生物特許による種の支配を通じて我が国の農業がコントロールされかねない。なかでも、世界最大のグローバル種子企業であるモンサントが販売する遺伝子組み換え(GM)種子は、発がん性など、安全性が疑問視されており、国民の健康に及ぼす被害は計り知れない。

上述の通り、安倍首相は、種子法が民間企業の公正な競争を妨げているとの理由で廃止したが、すでに政府は、平成十九年(二〇〇七年)に行われた規制改革会議・地域活性化ワーキング・グループの民間議員から、同様の指摘がなされたのに対して、「本制度が(民間による)新品種の種子開発の阻害要因になっているとは考えていない。」と答弁している。ところがその後、認識を変えたのは、規制改革推進会議の強い政治的圧力が負荷されたためである。すなわち、平成二十八年(二〇一六年)九月に行われた規制改革推進会議の農業ワーキング・グループで「民間企業も優れた品種を開発してきており、国や都道府県と民間企業が平等に競争できる環境を整備する必要がある」という提言がなされ、さらに翌十月には、「関連産業の合理化を進め、資材価格の引き下げと国際競争力の強化を図るため」、「戦略物資である種子・種苗については、国は国家戦略・知財戦略として、民間活力を最大限に活用した開発・供給体制を構築する。そうした体制整備に資するため、地方公共団体中心のシステムで、民間の品種開発意欲を阻害している主要農作物種子法は廃止する」として突如廃止の決定がなされたのである。

問題なのは、この種子法廃止を決定した規制改革推進会議は、単なる首相の一諮問機関に過ぎないにも関わらず、公共政策の決定に関して不当に過大な影響力を及ぼしている事である。特に同会議を構成するメンバーは、一部の大企業やグローバル資本の利益を代弁した民間議員であり、農業問題に関しては「素人」を自称しており、食糧安保や国土保全といった農業の持つ多面的機能への視点が欠落している。従来、農業問題に関しては、農水省が設置し、農業問題の専門家からなる「農政審議会」が審議したが、安倍内閣が創始した内閣人事局制度のもとで、各省が官邸に従属しているとも言われている。

さらに問題なのは、この規制改革会議による種子法廃止は、農協の解体を始めとする、安倍内閣による一連の新自由主義的な農業改革の一環であり、その背景には、アメリカ政府やグローバル企業による外圧の存在があることである。我が国における農業分野での規制改革は、アメリカがクリントン政権以降の「年次改革要望書」のなかで繰り返し要求して来たが、平成二十四年(二〇一二年)に第二次安倍内閣が発足すると、この動きは加速した。平成二十六年(二〇一四年)一月に安倍首相がスイスのダボス会議で規制改革を国際公約した同年五月、在日米国商工会議所(ACCJ)は、「JAグループは、日本の農業を強化し、かつ日本の経済成長に資する形で組織改革を行うべき」との意見書を提出すると、それに歩調を合わせたかのように、政府は「規制改革実施計画」を閣議決定して農協改革を強行した。ACCJはアメリカ政府と企業の代弁機関であり、彼らの狙いは、農業での規制緩和による米国企業の商機拡大と、農協が有する360兆円もの金融資産の収奪に他ならない。このような米国政府やACCJによる外圧は、我が国に対する内政干渉であり主権侵害である。

前述したように、安倍首相は、種子法の存在が、民間企業による公正な競争を妨げ、我が国農業の国際競争力を損なっているとしたが、現状の政府による農家への過少保護政策(例えば、農業所得に占める政府の直接支払割合(財政負担)は、我が国が15・6%に過ぎないのに対して、アメリカは26・4%であるものの、小麦は62・4%、コメは58・2%にも上る。さらにフランスは90・2%、イギリスは95・2%、スイスは94・5%にも及び、欧米に比して極端に低い)を差し置いてそのような主張をするのは全くの筋違いである。

古来、我が国は、「葦原の瑞穂の国」と称され、農業、とりわけ自国民の主食を生み出す稲作を立国の根幹に据えてきた。そのことは、天照大神が天孫瓊瓊杵尊の降臨に際して、皇位の御徴である三種の神器と共に、「斎庭の稲穂」を授けられ、いまも今上陛下は、毎年の新嘗祭において、新米を天照大神に捧げられ、五穀豊穣を感謝されていることにも象徴的に示されている。特に安倍首相は、平成二十四年(二〇一二年)の政権奪還時に、「ウォール街の強欲資本主義」に対して「瑞穂の国の資本主義」を掲げながら、いまでは新自由主義的な農業改革を推進し、その一環である種子法廃止は、「瑞穂の国」を破壊する売国的所業である。

以上の趣旨に基づき、安倍首相に対して以下の通り要望する。

一、安倍首相は、速やかに種子法を復活し、優良で安価な農作物の安定供給を確保すること。また、先般野党が共同提出した種子法復活法案を成立させること。

一、安倍首相は、アメリカやグローバル企業の利益を代弁した規制改革推進会議を即刻廃止すること。

一、安倍首相は、二〇一三年に生物特許を禁止したドイツの例に倣い、遺伝子組換え種子に対する生物特許を禁止すること

一、安倍首相は、家畜飼料を含む全ての遺伝子組み換え食品への表示を義務化し、意図しない混入率をEU並の0・9%(我が国は5%)未満へと厳格化すること。

残念ながら我が国では「消費者基本法」において、消費者に必要な情報が提供される権利が保障されているにもかかわらず、調味料など、組み換え遺伝子とそれによって生成したタンパク質が含まれない食品への表示義務はなく、主な原材料(重量の多い順で上位三位以内、かつ全重量の5%以上)にしか表示義務がない。また遺伝子組み換え作物の最大の用途である家畜飼料にも表示義務がない。

右、強く要望する。

平成三十年七月二十六日

安倍首相に種子法復活と併せて必要な施策を求める有志一同

(千葉県浦安市当代島一―三―二九アイエムビル5F)

(代表)折本龍則 坪内隆彦 小野耕資

(賛同者)稲村公望 加藤倫之 四宮正貴 高橋清隆 田母神俊雄 西村眞悟 原嘉陽 福永武 前澤行輝 三浦夏南 三浦颯 南出喜久治 村上利夫

内閣総理大臣 安倍晋三殿

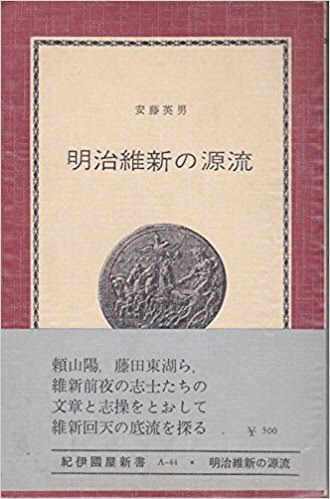

山本直人「維新の源流を繙く①安藤英男著『明治維新の源流』」(『崎門学報』第12号、平成30年5月1日)

平成三十年は「明治百五十年」といふことで、各地で様々な催しや出版物が企画される模様だ。その中で、山崎闇斎の学派が王政復古に果たした役割については充分な見直しがされたとはいへない。

管見の限り、明治維新の再検討については、昭和初期に「講座派対労農派」の日本資本主義の解釈をめぐる論争のほか、戦時下における幕末維新史の再評価、そして今から半世紀前の「明治百年」の際の出版企画など、これまでも数十年置きに繰り返されてきたと見られる。しかし時を経るにつれ、明治そのものが本当に遙かに遠くなるにつれ、一部の識者の働きかけに反し、国民一般への浸透については低迷の感が否めない。

改めていふまでもなく、明治期の歴史や思想を扱つた書物は、現在刊行されてゐるものだけでも汗牛充棟の勢ひで、その書誌を整理するだけでも容易なものではない。その中で、これまでの筆者の貧しい読書体験から、国学や水戸学、そして闇斎学派について言及があるものをいくつか紹介していきたい。

『明治維新の源流』は「明治百年」と呼ばれた翌年の昭和四十四年、紀伊國屋新書の一冊として刊行された。紀伊國屋新書は、当時同店出版部で嘱託をしてゐた評論家の村上一郎の企画によるもので、桶谷秀昭の初期評論『ジェイムス・ジョイス』や橋川文三の『ナ

ショナリズム』、宮川透の『日本精神史への序論』もこのシリーズから刊行されてゐる。

昭和五十六年に復刊された新装版の序文によると、当初は「漢詩鑑賞」といつたテーマで依頼されたさうだが、唯物史観全盛期だつた当時、「思想の力を軽視してはならない」といふ著者の意志により、人物の力を重視した記伝の体による近世日本史を上梓する運びになつたといふ。その辺り、昭和三十年代に龜井勝一郎が提起した「昭和史論争」との接点も感じられるが、当時の歴史学界で、人物の活躍よりも、如何に抽象的な「発展的法則」に比重が置かれてゐたかが窺へる。

著者の安藤英男は昭和二年生まれ。法政大学の経済学部卒業後、銀行に勤めながら、蒲生君平や頼山陽、雲井竜雄、河井継之助といつた江戸後期から幕末にかけての人物伝を著し、学位を取得。後に国士舘大学教授になる。平成四年に六十半ばで亡くなり、その存在は忘れ去られつつあるが、今でも寛政の三奇人や幕末志士の評伝などで、その著書が参考文献として掲げられることは少なくない。

はしがきにもある様に、とりわけ「維新変革の基本的精神が、国体論・名分論によって培われ、激成されたものであること」に、中国やフランスの〝革命〟や、室町幕府成立後の体制変換と大きく異なる所以が強調されてゐる。 続きを読む 山本直人「維新の源流を繙く①安藤英男著『明治維新の源流』」(『崎門学報』第12号、平成30年5月1日)

小野耕資「山本七平『現人神の創作者たち』を通して崎門学を考える」(『崎門学報』第11号、平成30年1月31日)

山本七平『現人神の創作者たち』が描こうとしたもの

巷間に知れ渡っている書物の中で、崎門について触れているものに山本七平『現人神の創作者たち』がある。この本は「尊皇思想の発端」として崎門学を指摘し、浅見絅斎『靖献遺言』、栗山潜鋒『保建大記』、三宅観瀾『中興鑑言』についてはその内容まで紹介している。

ただし本書は崎門学を戦時中の「呪縛」の発端とみなし「徹底的解明」と「克服」を目論んだものであると宣言していることから、崎門学徒はあまり取り上げて来なかった。

しかし山本は「現人神」の創作者を二十年以上の歳月を費やして探してきたと述べている。単に忌むだけではこれほど長い期間関心が続くものだろうか。また、後述するように、山本七平という一人の人間のルーツを考えたとき、単純に崎門の思想を全否定するためだけに書かれたとは言い切れない所がある。本稿では『現人神の創作者たち』の細かい論旨を紹介しないが、わたしが気になった個所に触れつつ、崎門学について論じてみたい。

幕府正統論の「まやかし」

山本が単純な崎門の全否定ではなく、もう一段深いところで考察しようとしていることは、『現人神の創作者たち』の最初に既に示されている。即ち山本は吉田満を引用しながら、戦中派は自らを戦争に駆り立てた一切のものを抹殺したいと願ったが、一方で戦後の自由、平和、人権、民主主義、友好外交の背後にも「まやかし」があると直感していたと述べたうえで、戦後社会は敗戦の結果「出来てしまった社会」であり、一定の思想のもとに構築した社会ではなく、更にこの「出来てしまった」秩序をそのまま認め、統治権にいかなる正統性があるか問題にしない「まやかし」があるという。そしてそれは承久の変の結果「出来てしまった」幕府体制ときわめて似ているという。北条泰時は承久の変で後鳥羽上皇らを配流しておきながら「天皇尊崇家」である「不思議な存在」であり、「貞永式目(御成敗式目)」には「統治権を幕府が持つ」とは一切書いていない。更に貞永式目はそれまで朝廷で制定された「天皇法」を否定するものではなく、「あたりまえのこと」を取りまとめただけだ、と考えていたことを紹介する。

ここで留意すべきことは山本七平という作家は『日本人とユダヤ人』『空気の研究』などの著作にも共通しているが、こうした曖昧模糊とした体制を、その外にいる者として批判的に見ることを大きな特徴とした作家であるということだ。即ち結論を先取りすることになるが、『現人神の創作者たち』は戦時下を経験したものとして、そこで唱えられた「現人神」の「徹底的解明」と「克服」をせねばすまない自己(=崎門否定)と戦後的、幕藩体制的曖昧模糊とした正統性の不明瞭な社会になじめない自己(=崎門的)の両面が矛盾しながら存在しているのである。

続きを読む 小野耕資「山本七平『現人神の創作者たち』を通して崎門学を考える」(『崎門学報』第11号、平成30年1月31日)