愛国交親社は、杉田定一とも関係を有していた。飯塚一幸氏は「自由党成立後の杉田定一」において、次のように書いている。

〈杉田と林包明はすでに(明治一五年)一〇月中には東京を出ており、一一月二日か三日には四日市から汽船に投じて三河国碧海郡上重原村の内藤魯一の許へと向かっていたのである。内藤は杉田・林よりも早く帰郷しており、その後の東京の模様について杉田・林より詳しく聞き取り打合せを行ったものと推察される。この路程で杉田は尾張の庄林一正にも会談した。杉田は、庄林が中心となって急激に農民の組織化に成功しつつあった愛国交親社に強い関心を抱き、同社社則の提供を依頼した。明治一五年七月、愛国交親社は指導組織の改編を行い、郡ごとに幹事長・副幹事長各一名の他、書記・出納係・剣術取締・機械係などを任命し、その下部組織として社員五〇名ごとに「組」を編成して幹事・同補助を置き、さらにその下部に末端組織として社員一〇名ごとに「伍」を編成して伍長を任命した。庄林は、恐らくこの際の改正社則を、杉田の依頼に応じて一一月二七日付の書簡に同封して送っている。残念ながら杉田定一関係文書中には社則は見当からないが、同年九月の「愛国交親社行列之図」が残されている。杉田は、南越自由党の発展を策すに当たり、愛国交親社の経験を何らかの形で生かそうと考えたのではないか。また、杉田と内藤魯一・庄林一正との接触は、板垣洋行問題後の自由党の会議において話題となった、愛知県での実力行使と関連性があるのかも知れない」

月別アーカイブ: 2018年7月

玄洋社路線を主導した庄林一正

愛国交親社には、当初から玄洋社路線に接近する思想的萌芽があった。それを主導していたのが、庄林一正である。

長谷川昇氏は「変革期における庶民エネルギーの源泉─博徒─草莽隊─『愛国交親社』の系譜に探る─」(『思想』1979年9月号)において、『岐阜日日新聞』の記事に基づいて、愛国交親社の性格を次のように整理する。

〈一、この組織は、その「社則」に定められている如く「政談演舌会」や「其の筋への建言」を目的とする明らかな「政治結社」であった。

二、しかし、この組織は実際には「政談演舌会」などを通じて理論的に庶民を組織化してゆくのではなくて「社則」にも定められていない〝撃剣指導〟を通じて村毎に道場を設けることによって驚異的な組織率(例えば東春日井郡の村々では金戸数の六〇─七〇%の参加数を示す)をあげていく。

三、この組織は、「大野仕合」・「撃剣大会」・「社長の上京送迎」などの際に大規模(数千人に及ぶ)な大衆動員を行い、社号の入った高張提灯を先頭に一種の示戚行進のようなことを挙行する。

四、この組織は、社長直属の本部幹部の他に、各郡毎に郡幹事長・副幹事長及び剣術取締・同補助・機械係などを置き、更に各村毎に幹事(百人頭)・幹事補(五〇人頭)及び剣術取締・機械係などを任命し、末端組織は一〇名毎に伍に組織されて伍長(一〇人頭)を置くという、「講」もしくは「細胞」に類する様な組織に編成されている。そして役職に任ぜられた者にはその末端に至るまで、大げさな「辞令」が発行されている。

五、この組織に民衆を加盟させるための「組織者」(これは、本部直属の者、又は郡幹事長に付属する者で弁の達者な者が当てられた)は、次の様な言葉を並べて農民を説得して歩いた。そしてこの「組織者」の説く処が、とりもなおさず「愛国交親社」の主義・主張を表示するものとなっている。新聞の報ずるところによればそれは次の様なものである(いずれも「岐阜日日新聞」より引用)。

a、「我社に加入する者は何人に限らず其筋より二人扶持の俸米を宛はれ、尚腕力ある者には帯刀を許さるべし」

b、「明治二十三年に至らば、我政府は国会を開設せられ、社会の財産は一般人民の頭数に平等に分賦せらるれば、此の時に及びては愛国交親社員たるもの苗字帯刀御免となり加ふるに八石二人口を賜る」

c、「本社に入れば徴兵を免ぜられ、……但しは士族に取立てられる」

d、「我政府は明治二十三年後は必ず外国と戦争を開く事あるべし、故に我々は今日よりあらかじめ戦争の準備をなさゞる可らすぜとて頻りに撃剣をなし、……又此程発布になりし商標条例は……如何にも苛酷の収歛なれば……我々愛国交親社たるものは必ず……此条例を廃止する様嘆願する〉

長谷川氏が注目するのは、内藤魯一と庄林一正の路線の違いである。長谷川氏は「愛国交親社創立趣意書」が内藤魯一を領袖とする「三河交親社」の趣意書と末尾の数行を除いて同文のものだと指摘した上で、次のように書いている。

〈筆者の内藤が民権政社たる性格を方向づけるために最も力を込めて書いたと思われる「開明文化ノ実ヲ挙ゲ……人民所有ノ権理(利)ヲ伸張シ、一身一家ノ幸福ヲ保チ」という一節を、庄林一正は自らの筆で故意に抹殺して、「欧米強国ト対峙シ、国権ヲ挽回スルノ外他志アラザルナリ、夫レ苟モ我国ノ衣ヲ衣、我国ノ食を食スル者ニシテ誰カ斯ノ志ヲ同クセザル者アランヤ」と書き換えている。これは明らかに〝西欧型自由・平等思想〟への抵抗の姿勢を示している。庄林はのちに「愛親社」(明治二十一年に結成された「愛国交親社」の後身)を率いて、頭山満の「玄洋社」・遠藤秀景の「盈進社」と共に対外硬の路線を明確にしてゆく。その右傾化の道を辿る原点はすでに「愛国交親社」の中に用意されていたのである〉

坪内家と愛国交親社①

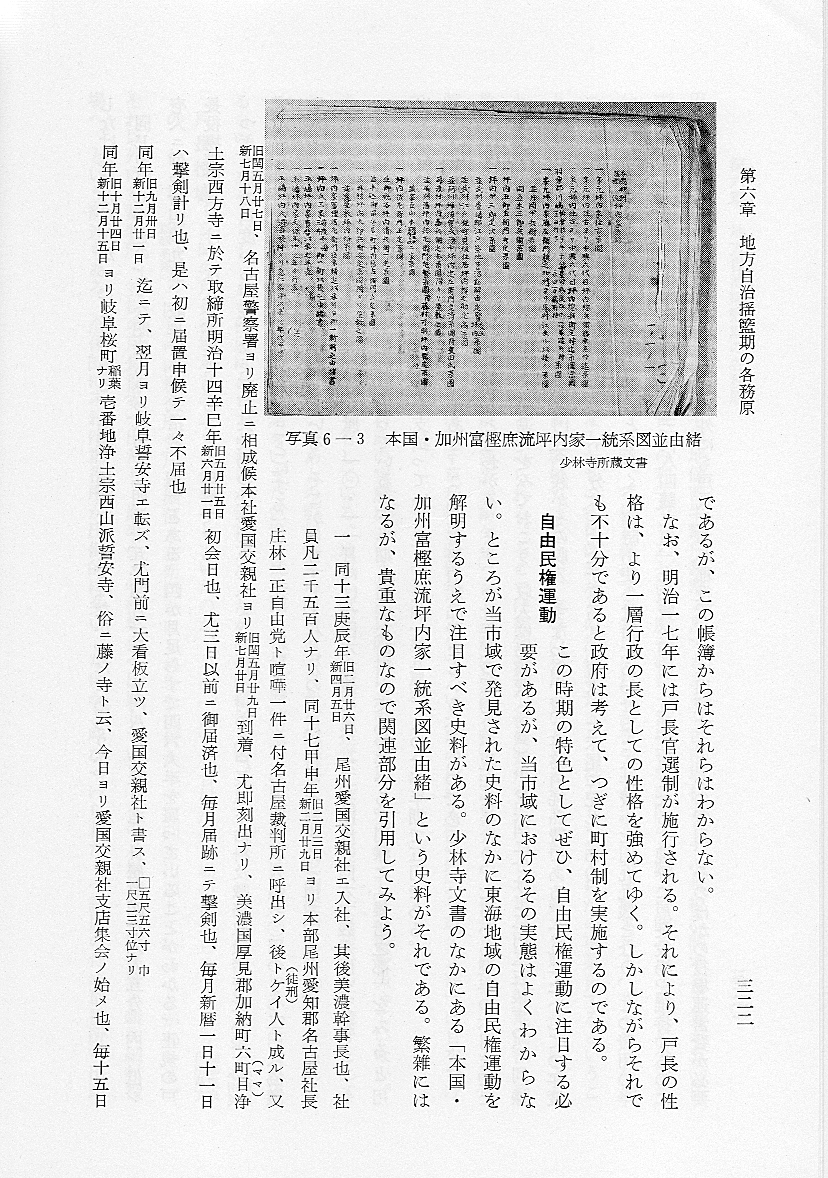

『各務原市史 通史篇 近世・近代・現代』(322、323頁)には、自由民権運動と坪内家の関わりを示す資料(少林寺文書の中にある「本国・加州富樫庶流旗本坪内家一統系図並由緒」)が引かれている。

〈一 同十三庚申 旧二月廿六日 新四月五日、尾州愛国交親社ニ入社、其後美濃幹事長也、社員凡二千五百人ナリ、同十七甲申 旧二月三日 新二月廿九日 ヨリ本部尾州愛知郡名古屋社長庄林一正自由党ト喧嘩一件ニ付名古屋裁判所ニ呼出シ、後トケイ(徒刑)人ト成ル、又 旧閏五月廿七日 新七月十八日、名古屋警察署ヨリ廃止ニ相成候本社愛国交親社ヨリ 旧閏五月廿九日 新七月廿日 到着、尤即刻出ナリ、美濃国厚見郡加納町六町目[ママ]浄土宗西方寺ニ於テ取締所明治十四辛巳年 旧五月廿五日 新六月廿一日 初会日也、尤三日以前ニ御届済也、毎月届跡ニテ撃剣也、毎月新暦一日十一日ハ撃剣計リ也、是ハ初ニ届置申候テ一々不届也

同年 旧九月卅日 新十二月廿一日 迄ニテ、翌月ヨリ岐阜誓安寺エ転ズ、尤門前ニ大看板立ツ、愛国交親社ト書ス、□五尺五六寸 巾一尺二三寸位ナリ

同年 旧十月廿日 新十二月十五日ヨリ岐阜桜町 稲葉ナリ 壱番地浄土宗西山派誓安寺、俗ニ藤ノ寺ト云、今日ヨリ愛国交親社支店集会ノ始メ也、毎十五日跡ニテ剣術有之、毎月三日前ニ御届、表ニ高張大挑灯[ママ]交親社四半幟立、毎月五日廿五日ハ撃剣計リ、是ハ初ニ一度届置也

同十五壬午年 旧五月廿三日 新七月八日 端書ニテ岐阜警察署ヨリ村戸長ヨリ相違ス 旧五月廿九日付 新七月四日付 来ル六日午前第八時出頭之趣キ也、高国三州留守ニ付、帰邑後 旧五月廿三日 新七月八日 岐阜稲葉入口、北門警察署ニ出頭、柴田正直ニ面会、今般集会条例改正追加布告ニ付、条例ニ触ル廉往々有之候間、岐阜支社ノ儀、今明両日ノ中ニ解散取払可申上旨御受申上候也、前顕交親社之廃止ハ明治十七甲申年 旧閏五月廿日 新七月十二日 美濃組社中監督伊藤初治郎、東美濃ニ於テ暴動ノ叛デ在風聞、依テ新加納村交番所エ届、翌日名古屋エモ届ル、本社附東ミノニ魁首有之由右ニ付廃止ナリ、届ク捕縛ニ成ル、未ダ暴動ニハ不相成、併押カリ等アル由是本社ニ背キタル也〉

橘孝三郎『大東亜戦の本質』(昭和18年)

大東亜戦争の本質とは何だったのか。大東亜共栄文明の創造を目指した橘孝三郎は、『大東亜戦の本質』(昭和18年)において、次のように書いていた。

大東亜戦争の本質とは何だったのか。大東亜共栄文明の創造を目指した橘孝三郎は、『大東亜戦の本質』(昭和18年)において、次のように書いていた。

〈そこへゆくとアジアは全くヨーロツパと異つておる。特に漢民族と印度民族とは過去に於て光つておる。之等のアジア民族はいづれも共栄精神に一貫しておる。そして、共栄社会を歴史の過去に実現して来た民族である。それが、過去以上の状態を打開し得ず休眠的民族として、近世西洋唯物文明支配下に全く哀れむ可き状態に捨て置かれておる。たゞ、その共栄的アジア民族の中に在つて祖国日本のみは、驚異に値する方法に依つて、近世西洋唯物文明支配下に巧みに順応して、積極的活動に出で得るの素地を現実に養つて来たのである。かくて、この闘力時代を切りぬけて、アジア共栄精神に依つて、共栄文明を創造し得る中心主動者は之を祖国日本に求むる以外に全く他者在る事を知らない事実を発見し得るのである。問題は、かくて、当然、祖国日本の自己救済に在る。更に、自己救済以て大東亜に於て先づ大東亜共栄文明を創造しかく世界救済に値する世界共栄文明を導き出す主動者たり得るであらうかどうか。

(中略)

…一面闘力体制を即刻整備し出さねばならん。それと同時に他面大東亜に全面一貫す可き共栄文明創造の基礎にて根幹をかためなさねばならんのである。

(中略)

…国内米英体制を一掃して、真に日本的闘力体制を整備す可き事は、とりもなほさず、カバネ制の旧をとりもどす事であつて、国体の大本に立還る事に外ならんのである。尚、国体の大本を忘れて真の日本的闘力体制は絶対に実現不可能である。しかも亦、大東亜共栄文明創造而して世界救済の大道が貫通しておる。漢民族四憶万が何事を日本に期待しておるのであらうか。印度民族三億五千万が何事を日本に期待しておるであらうか。米英の本家を追ひとばして、それにとつて代へて日本的米英支配を下さん事のそれであらうか。とんでもない。漢民族が日本に期待し、印度民族が日本に期待する処のものは、唯漢民族本来、印度人本来の立場に於て解放救済されん事のそれであらねばならん。而して、それ等はいづれも共栄主義民族だつたのである。されば自明である。漢民族、印度人凡そ八億万大衆の日本に期待する所のものは、その本来の立場に再生復し得る一切の途を遮閉せる近世西洋唯物文明支配力を先づ粉砕撃滅一掃せんことのそれである。

(中略)

されば大東亜戦は一面最も凄惨な撃滅戦であると共に、他面歴史に於て最も光栄ある救済文明創造戦である。大東亜戦の本質が茲に在る〉

「自ら日本国を東亜の盟主と称するは断じて聖旨に副い奉る所以ではない」─「東亜連盟建設要綱」(昭和18年6月)

在野の興亜論者たちは、アジア諸民族が対等の立場で協力するという理想を追求し続けた。「東亜連盟建設要綱」(改定版 昭和18年6月)にもそれは明確に示されている。同要綱は、次のような章立てとなっている。

在野の興亜論者たちは、アジア諸民族が対等の立場で協力するという理想を追求し続けた。「東亜連盟建設要綱」(改定版 昭和18年6月)にもそれは明確に示されている。同要綱は、次のような章立てとなっている。

序篇 大東亜戦争と東亜連盟

第一篇 東亜連盟の理念

第一章 東亜連盟の名称

第二章 東亜連盟の範囲

第三章 連盟の指導原理

第四章 連盟結成の基礎条件

一、国防の共同 二、経済の一体化 三、政治の独立 四、文化の溝通

第五章 連盟の統制

第六章 東亜連盟の盟主

第二篇 東亜連盟の各国家

第一章 日本皇国

一、国防の担任 二、経済建設の指導 三、国內に於ける民族問題

第二章 満洲帝国

一、満洲国独立の理由 二、満洲国の責務 三、独立の完成

第三章 中華民国

一、支那事変の処理及び中国の連盟加入 二、中国当面の国內問題 三、独立の完成

第四章 南方諸国

一、南方開発の根本方針 二、南方統治に就いて

特に筆者は、「東亜連盟の盟主」の次の一節に注目している。

明治維新は封建制度を打破して民族国家を完成するのが、その政治的目標であった。国内の諸問題については世界史上無比の輝かしき成果を挙げ得たのであるが、一面他民族、特に東亜諸民族に対しては、勢の赴くところ徒に軽侮の悪風潮を生じ、安価な優越感をふりまわし、台湾・朝鮮の統治および満州国の建設に於て、文化の急速なる発展に大なる寄与をなし、諸民族を幸福とせることは否定し難きに拘らず、東亜諸民族の民心把握はむしろ失敗し、今なお漢民族を挙げて抗日に動員せられている現状である。

東亜連盟の結成をその中核問題とする昭和維新のため、我等は先ずこの事実を率直に認めることが第一の急務である。 続きを読む 「自ら日本国を東亜の盟主と称するは断じて聖旨に副い奉る所以ではない」─「東亜連盟建設要綱」(昭和18年6月)

読書メモ:橘孝三郎『皇道哲学概論』

天皇論五部作もこの『皇道哲学概論』で最終巻となる。だが、この『皇道哲学概論』には新しい議論はほぼなく、これまでの四巻の要約総括という位置づけと言ってよいだろう。

神楽歌に縁を持つ大嘗祭は皇道文明の本質であり、その真意義は「土とま心」である。

というように大嘗祭の意義は他の四巻でも触れられているが、本巻で補足されている。

橘孝三郎は「神武天皇は征服王ではない」としており、それはその通りであろうが、「神武肇国」と呼んでいるところはむずかむずかしいところである。わたしなど素人考えでは肇国はイザナギイザナミであって神武天皇は「建国」であるように思ってしまうが、橘は神武天皇の征服性を否定したことに因り神武「肇国」という表現になっているのだろうと思われる。

ベトナム戦争後の国際情勢などを踏まえて文明論を展開するのもまた興味深いところの一つである。

レーニンはマルクス主義に追うところはなく、農民と離れずにいた「土とま心主義」「ま心の人」ときわめて高く評価していることも興味深い。それに対してスターリンはマルクス主義に毒された独裁者であり、中共に対しても同様の評価である。スカルノ、ネール、ナセルらはマルクス主義に学ぶところがありワンマン独裁的なところがあるという評価も面白い。

シュペングラーの「西洋の没落」に大いに影響を受けているところ、ベルグソン哲学の強調、ムスビ思想の主張なども面白いところであるがこれは全四巻にも出てくる箇所である。

橘の皇道哲学の真骨頂はその結論にある。

神武肇国以来、瑞穂の国であるわが国はすべてを神と人に捧げる「創造的人格」を有し、それは人類文明史上崇高無比の理想国家であると説く。

そのうえで「すめらみこと文明」の希少価値は過去に存在していたというだけでなく、将来の文明を創造しうる価値にあると説く。

それを踏まえ「現実に、西洋文明は没落を開始した。世界人類文明史は新らたな精神的開発救済向上文明を迎へ入れななければならん。そのために、アジアの天地に於て、現実に、具体的に、日本皇道、支那王道、印度菩薩道三大道協力、新開発救済文明創造運動を、世界人類文明史は迎へ入れなければならんのである。蓋し、神の摂理にして、世界的至上命令そのものである。

されば、

「皇道日本の世界史的大使命」

と称す。之に標語して、

「土とま心」

と曰ふ。」

と述べている。

橘の文章は戦前も戦後もそうだが抽象的議論も多くわかりにくいところがある。

しかし文明史的に大転換が必要であり、その転換はアジアで培われた文明であることを説いている。そしてそれは決して西洋世界にとっても異質なものであるはずがなく、かつては西洋世界においても理想とされていた文明ではないのか、というのが、わたしなりに要約した天皇論五部作の橘の主張であり、その世界観、現状把握、理想は大いに学ぶべきものがあると言えると思う。

安倍首相に種子法復活を求める要望書を提出(平成30年7月26日)

平成三十年七月二十六日午後、「安倍首相に種子法復活と併せて必要な施策を求める有志」とともに内閣府に赴き、安倍首相宛てに以下のような要望書を提出した。

「種子法(主要農作物種子法)廃止に抗議し、同法復活と併せて必要な施策を求める要望書」

今年(平成三十年)四月、安倍内閣によって種子法(主要農作物種子法)が廃止された。この種子法は、米麦大豆などの主要農作物の種子の生産と普及を国と県が主体になって行うことを義務付けた法律である。この法律のもとで、これまで国が地方交付税等の予算措置を講じ、県が種子生産ほ場の指定、生産物審査、原種及び原原種の生産、優良品種の指定などを行うことによって、良質な農作物の安価で安定的な供給に寄与してきた。

今年(平成三十年)四月、安倍内閣によって種子法(主要農作物種子法)が廃止された。この種子法は、米麦大豆などの主要農作物の種子の生産と普及を国と県が主体になって行うことを義務付けた法律である。この法律のもとで、これまで国が地方交付税等の予算措置を講じ、県が種子生産ほ場の指定、生産物審査、原種及び原原種の生産、優良品種の指定などを行うことによって、良質な農作物の安価で安定的な供給に寄与してきた。

しかし、安倍首相は、この種子法が、民間企業の公正な競争を妨げているとの理由で、突如廃止を言い出し、国会での十分な審議も経ぬまま、昨年三月可決成立させてしまった。

今後種子法廃止によって、外資を含む種子企業の参入が加速し、種子価格の高騰、品質の低下、遺伝子組み換え種子の流入による食物の安全性への不安、長年我が国が税金による研究開発で蓄積してきた種子技術の海外流出、県を主体にすることで維持されてきた種子の多様性や生態系、生物多様性への影響など、数多くの弊害が危惧されている。

こうした懸念を受けて、「種子法廃止法案」では、付帯決議として「種苗法に基づき、主要農作物の種子の生産等について適切な基準を定め、運用する」「主要農作物種子法の廃止に伴って都道府県の取組が後退することのないよう、・・・引き続き地方交付税措置を確保し、」「主要農作物種子が国外に流出することなく適正な価格で国内で生産されるよう努める」「消費者の多様な嗜好性、生産地の生産環境に対応した多様な種子の生産を確保すること。・・・特定の事業者による種子の独占によって弊害が生じることがないように努める」ことなどが記されているが、どれも努力義務で法的強制力はないばかりか、早くも政府は、この付帯決議の主旨に逆行する政策を推し進めている。 続きを読む 安倍首相に種子法復活を求める要望書を提出(平成30年7月26日)

読書メモ:橘孝三郎『皇道文明優越論概説』

天皇論五部作第四段は『皇道文明優越論概説』である。「概説」と謳っていながらこれも千頁以上の大著である。天皇論五部作はこの巻から歴史を踏まえた哲学的議論に入っていく。

この巻から、橘孝三郎の問題意識を象徴する語と言ってよい「土とま心」が頻繁に登場する。その意味でも重要である。

さて、『皇道文明優越論概説』であるが、目次を見ると緒論があって支那王道文明、印度菩薩道文明、埃及オシリス文明、ギリシャ知性文明、ローマ共和文明、キリスト教文明、近世西洋科学文明、皇道文明優越論とある。

この目次を見ると世界の諸文明に対し皇道文明がいかに優れているかという戦前にありがちなお国自慢的叙述なのではないかと思ってしまう。だが実際中身を見ると全くそうではないことが分かる。なぜなら橘が上記諸文明で否定的に扱っているのは「近世西洋科学文明」のみだからだ。ここに橘の思想の真骨頂がある。「近世西洋科学文明」以外のすべての文明は「土とま心」を基調とした文明であり、だからこそ尊いというのである。

支那王道文明は祖先崇拝、宗廟祭祀を基準として起こり、堯舜禹、文王武王周公などによって創造された王道文明国家であると説く。始皇帝の独裁政治によってそれは破壊されてしまったが、劉邦によって再興されたという。

印度菩薩道文明は古仏教やヒンドゥー哲学と日本神話の比較を通じて両者の本質が同一であったと説く。

埃及オシリス文明はナイルの恵みから生まれたエジプト文明を、天地自然の大いなる恵みを母として生まれた「土とま心」の文明であると説く。

同様にギリシャ哲学、ローマ、キリスト教の中に偉大な文明を見だしていく。

「土とま心」とは、「土」は農業、ひいては土着のものを大切にすること、「ま心」とは大いなるものへの敬意、敬虔な心である。この心こそもっとも重要なものであるとしている。

翻って近世西洋科学文明は「神」の観念をへし折り、「金」と「物」にばかり関心が向くよう転換させてしまった。それは核戦争の危機となって人類に襲い掛かっている。それを克服できる兆候は見えないのであるが、しののめのあかりがないというわけではない。しかもそれはアジアにあるというのである。

それが皇道文明である。

皇道文明は支那王道文明や印度菩薩道文明などのよいところを吸収し文明を充実させてきた。すめらみこと信仰こそが世界を救済する思想であると説く。

無論日本史においても堕落がないわけではない。しかし大化改新や明治維新など再び輝きを取り戻して来た。現状では日本も近世西洋科学文明に汚染されているが、天皇のみは神代からの性質を失わず踏みとどまっている。日本人は天皇を中心として世界救済開発文明創造運動に取り組むべきだとしている。

橘は東京を「生地獄」と呼ぶなど経済開発に対しかなり辛辣である。「土とま心」はおそらく晩年になって使いだした用語であろうが、その問題関心は橘の生涯を貫いたものである。

読書メモ:橘孝三郎『明治天皇論』

天皇論五部作第三段は『明治天皇論』である。明治天皇論は天皇論五部作の中でも最も厚く1300頁以上ある書物である。

明治天皇論が対象とするのは主に幕末から明治維新にかけてだが、断片的に戦中戦後の話題も盛り込まれている。

この天皇論五部作は明治百年を期として書かれたものである。

明治天皇論は薩長藩閥ではなく孝明天皇や(橘の出身地)水戸藩を讃え、幕府と天皇に二元化した権力を一元化させたと捉える点で珍しい。皇権回復を是とはしているが、意外にも幕府寄りな評価のことが多い。

特に徳川家茂、徳川慶喜に対して孝明天皇の朝権回復の志の実現に尽力し未曽有の大時代を画したと随分評価が高いことは驚きである。

逆に薩長は驚くほど僅かしか触れられない。

水戸学については触れられているが、崎門学や国学などにはほとんど触れていない。

維新前後財政面を構想した由利公正(三岡八郎)に対しても「大アジア開発の大先駆者」であると述べている。

幕末からの経緯を長々とたどっているが、やや微細になりすぎているようにも感じる。

「マツクアーサー気ちがい憲法」と、当然ながら日本国憲法には辛辣な評価。

数少ない現代の問題の叙述では、「いま日本が抱える問題」を「大東京過密化」と「農村過疎化」と捉えており、それを資本主義の構造的次元から考えているところは興味深い。

読書メモ:橘孝三郎『天智天皇論』

前回に引き続き天皇論五部作の内容をメモしておく。天皇論五部作は一作がそれぞれ千ページ以上あり、なおかつ内容が非常に難解なので、わたしの読み違いもあるかもしれないことを申し添える。

今日は『天智天皇論』についてである。『天智天皇論』と銘打ってはいるが、実質的には崇神天皇から天智天皇までの御代の歴史をたどっている。

『神武天皇論』は神武肇国を日本民族の復古的大前進運動であり、民族固有の精神の自己実現であったと説く。それに比して天智天皇の大化改新は神武肇国の復元現象と捉える。

崇神朝、垂仁朝では、日本人の信仰上の「大革命」が起こったとする。そのきっかけは崇神朝に起こった大疫病である。これを大物主神のたたりと捉え、大物主神を讃える必要に迫られた。疫病は祈りによりおさまったが、その結果天皇は現人神的存在から最高祭司の立場に立つことになり、シナ化に一歩踏み出すこととなってしまったと説く。そのうえで垂仁朝には偉大な皇大神宮五十鈴宮(伊勢神宮)を生んだことを評価している。それは日本人がすめらみこと信仰を離れては実在し得ない証であるとしている。

仁徳天皇の仁政はシナ儒教の受け売りではない。

雄略天皇は皇位継承候補者を次々殺して皇位についた「大悪天皇」であるがシナとの枢軸貿易体制を確立したことは評価している。

蘇我馬子による物部氏の滅亡によって古神祇宗教を身をもって護持するものが中臣氏だけになってしまった。馬子は崇峻天皇を弑逆し、蝦夷は病弱な舒明天皇の治世を完全に牛耳っていた。

大化改新の根本精神はこの徐々に失われてしまった古神祇宗教のの回復、皇道精神であって、拝佛、拝儒ではない。聖徳太子の仏教偏重体制とは異なる。

聖徳大使は仏教偏重体制を築いた点で批判しているが、仏教を日本的に発展解釈した功も認めている。

天智天皇による大化改新の偉業は皇道国体を確立する無比の大業を確立した。

班田収授法はシナの制度のモノマネではない。後の世の学者がつけた呼び名に過ぎない。

かんながらの道とは神道の一派と考えるような存在ではなく、すめらみことを中心とした一致協力体制を築いた。

権藤の叙述と比較すると、民生、農本、社稷に対する考察は非常に少ない。むしろシナとの違いを述べるのに文量が割かれる。若干物足りないところ。