令和2年10月18日、崎門学研究会の有志で浅草海禅寺に赴き、梅田雲浜先生の墓参を行った。

雲浜先生は幕末尊攘派志士の領袖であり、安政の大獄で斃れた。今年で没後161年。

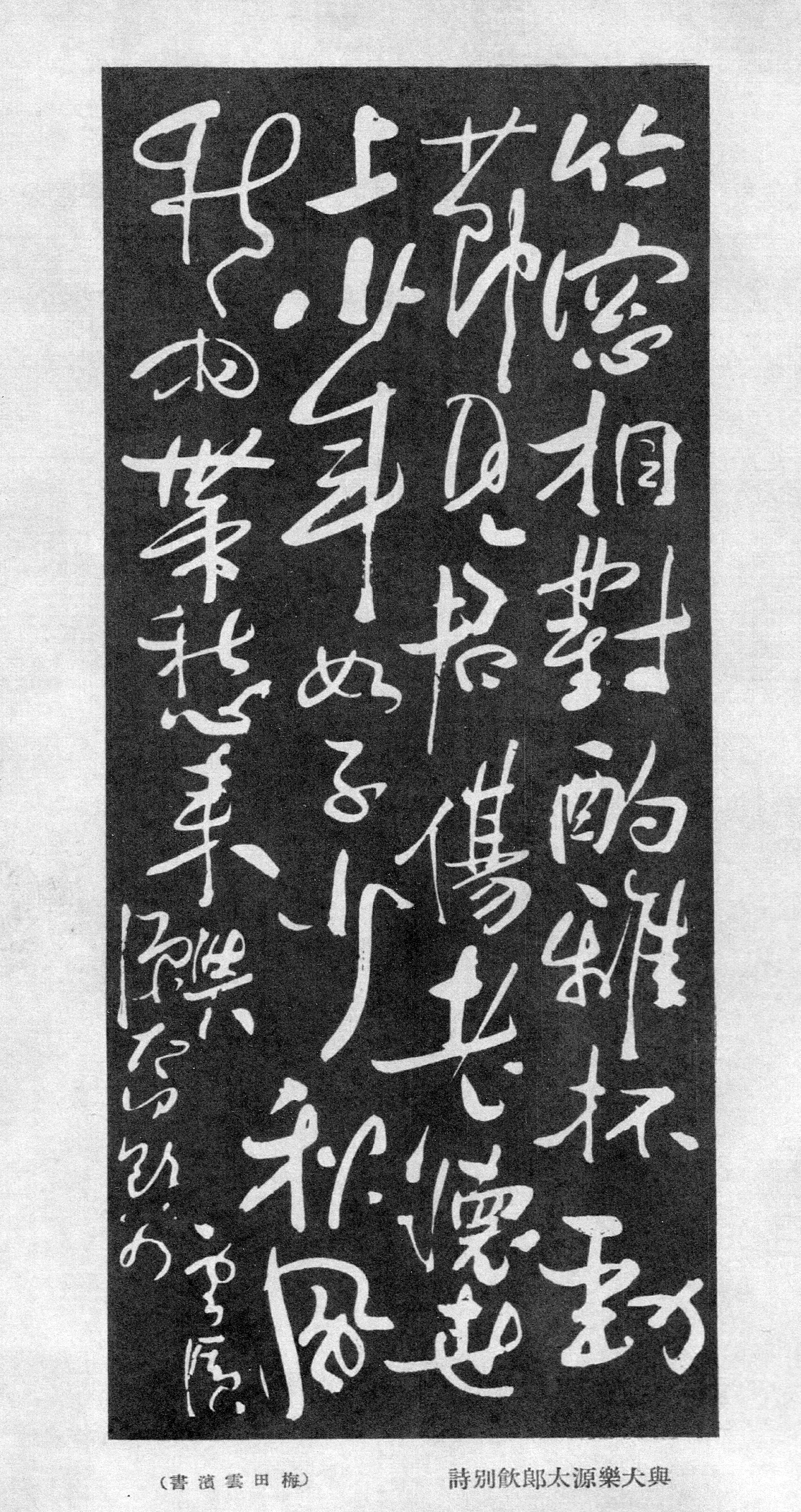

崎門学研究会の折本龍則代表が雲浜先生の『訣別』を墓前にて奉納した。

「梅田雲浜」カテゴリーアーカイブ

天誅組義挙と梅田雲浜─森田節斎・下辻又七・野崎主計・深瀬繁理・乾十郎

天誅組義挙は、『靖献遺言』で固めた男・梅田雲浜抜きには語れない。内田周平先生の『梅田雲浜先生』には、以下のように書かれている。

〈雲浜先生は、安政四年の十二月には、大和の五條に参られました。……五條に、代々紙又と称する木綿問屋で、下辻又七という商人がありました。商人ではありましたが、五條における崎門派の学者に就いて教を受け、勤王心に厚い人でありましたから、雲浜先生とは特別懇意の間柄でありました。先生が十津川郷士を引立てゝ、その振興を図られるに就いては、この紙又が京都と十津川との梯子ともなり、連鎖ともなつて、両者の気脈を通じ連絡を保ち、又之に要する費用なども融通し援助して、大いに骨折つたのであります。……安政五年になつてからは、時勢が益々切迫し、弥々十津川郷士の進出を必要とするに至りましたので、春夏の交に、先生自ら十津川に赴かれて、門人野崎主計(かずえ)の家に数日間逗留して、大いに郷士を鼓舞激励せられました〉

一方、主計自身にも、志士たちを惹きつける魅力があった。舟久保藍氏は、『実録 天誅組の変』(淡交社)において、次のように書いている。

一方、主計自身にも、志士たちを惹きつける魅力があった。舟久保藍氏は、『実録 天誅組の変』(淡交社)において、次のように書いている。

〈野崎主計は川津村の庄屋である。若い頃、病で十三年もの間立つことが出来ず、その間読書三昧の日々を送った。ついに十津川一の物識りとなり「川津のしりくさり」と呼ばれた。……梅田雲浜や各藩の志士たちが頻繁に訪ねてくるほど、博識さと誠実な人柄は世間に知られていた〉

一方、保田與重郎は「雲浜は五條と関係深く、その来訪も数度に及んだ。早くから五條、十津川郷士等と気脈を通じ、回天の策を計つてゐた」と指摘し、深瀬繁理、乾十郎に関して、それぞれ次のように書いている。

「深瀬繁理…安政元年正月、野崎主計等と共に、京都に梅田雲浜を訪ひ、爾来屡々往来す」

「乾十郎、…儒学を森田節斎に学び…後大津に行き、梅田雲浜の門に入る。…十郎が節斎の門より雲浜の方へ移つたのは、雲浜が節斎と親交があつたからであるが、十郎の志節は、雲浜の激しい学風をよろこんだやうである」(『南山踏雲録』)

戊午の密勅と尾張勤皇派・尾崎忠征

●戊午の密勅と安政の大獄

安政五年三月十二日、関白九条尚忠は朝廷に日米修好通商条約の議案を提出した。これに対して孝明天皇は条約締結反対の立場を明確にされ、参内した老中堀田正睦に対して勅許の不可を降された。

ところが、大老井伊直弼は、同年六月十九日、朝廷の勅許なしに日米修交通商条約に調印してしまった。これが尊攘派の激しい反発をもたらしたことは言うまでもない。

八月七日の御前会議において、条約を調印しそれを事後報告したことへの批判と、御三家および諸藩が幕府に協力して公武合体の実を成し、外国の侮りを受けないようにすべきとの命令を含む勅諚が降されることが決まった。戊午の密勅である。同日深夜、左大臣近衛忠煕(ただひろ)から水戸藩京都留守居・鵜飼吉左衛門(うがいきちざえもん)に手交された。

病床にあった吉左衛門に代わり、その子幸吉が密使として、夜半に乗じて東海道を東下。八月十六日、江戸の水戸藩邸に密勅が届けられた。

老中堀田正睦に対して孝明天皇が下された勅答は、梅田雲浜が青蓮院宮尊融法親王(久邇宮朝彦親王)に建白した意見書が原案になったとされている。青蓮院宮家臣の伊丹蔵人、山田勘解由人は雲浜に入門して師弟の交わりを結んでいた。雲浜は、伊丹と山田を通じてその青蓮院宮の信任を得ることに成功した。

また「戊午の密勅」もまた雲浜の働きかけによるものと考えられる。雲浜は鵜飼吉左衛門・幸吉父子、頼三樹三郎、薩摩藩の日下部伊三次らと密議して、水戸藩主・徳川斉昭(烈公)を首班とした幕政改革を行うことを企図していたからだ。吉左衛門は烈公から「尊攘」の二文字を賜るほどの信任を得ていた。

強い危機感を抱いた井伊は、尊攘派弾圧に踏み切り、まず九月七日に雲浜が捕縛された。安政の大獄の始まりである。九月十八日には、吉左衛門・幸吉も捕縛された。翌安政六年八月二十七日、吉左衛門と幸吉は、安島帯刀や水戸藩奥右筆・茅根伊予之介とともに伝馬町の獄舎内で死罪に処された。吉左衛門は死に臨み、幕吏に「一死もとより覚悟の上。唯心に掛かるは主君(徳川斉昭)の安危なり」と尋ね、恙無きやを知ると、従容として死に就いた。 続きを読む 戊午の密勅と尾張勤皇派・尾崎忠征

徳川慶勝の隠居謹慎─『名古屋と明治維新』より

●「幕義に従っては叡慮に反する」

嘉永六(一八五三)年六月のペリー来航からまもなく、慶勝は斉昭へ宛てた書簡で、異国船の即時打ち払いを主張した。

しかし、翌七月に慶勝が幕府の諮問に応じて提出した建白書では、アメリカの要求に対しては、手荒な対応は避け、信義を正してほどよく断るべきだとの考えを示した。ただし、万一アメリカが承服せず、攻め寄せてきた場合には、国力を尽くして一戦を交えることも致し方ないとした。また、「ご決着」は「天朝」へ奏達した上でなされるべきだと説いた。

斉昭は、安政元(一八五四)年三月十日、海岸防禦筋御用を辞任した。慶勝が江戸城へ登城し、老中阿部正弘をはじめとする幕閣に面会し、詰問状を突き付けたのは、その直後の四月一日のことであった。慶勝は、外国勢力に対する幕府の弱腰を痛烈に批判し、斉昭の登用を強く要求した。ところが、幕閣たちは慶勝の要求を受け入れようとはしない。そこで、慶勝は同月十一日、十五日と立て続けに登城し、幕閣を繰り返し詰問した。

これに対して、幕府は、慶勝の幕閣への謁見謝絶、外様諸大名への面会遠慮を命じる内諭を報いた。これに対して、慶勝と幕閣の間を取り持ってきた若年寄の遠藤胤統(たねのり、慶勝の父方の叔父遠藤胤昌の養父)は、正論とはいえ「御激論」は避けるべきであり、自身が尾張藩の正統(生え抜き)ではないことを自覚すべきだと慶勝をたしなめた(「嘉永・安政期の尾張藩」)。

同年七月、慶勝は国元に戻り藩政改革に取り組もうとした。そこで早期の帰国を幕府に願い出た。ところが、幕府はこれを認めず、慶勝は翌安政二年三月に帰国した。 続きを読む 徳川慶勝の隠居謹慎─『名古屋と明治維新』より

大楽源太郎宛の梅田雲浜漢詩

「明治四年國體派排除事件」の背景① 大楽源太郎の動向

明治4年を境にして、國體派の一部が明治新政府によって排除された背景に何があったのか。

明治4年を境にして、國體派の一部が明治新政府によって排除された背景に何があったのか。

以下、東北大学名誉教授の石井孝氏が平成5年11月に刊行した『明治維新と自由民権』(有隣堂)の記述にしたがいつつ考察してみたい。筆者は、石井氏の幕末攘夷思想の評価については異論があるが、明治4年國體派排除事件の核心に迫る材料を提供してくれていると思われるからである。

明治二年十一月、長州藩は政府の兵制改革に従い、従来の諸隊を解散し、新たに常備軍の編成を決定した。長州藩が選抜を行うこととしたところ、遊撃隊の嚮導三人が、藩に上官の弾劾書を提出、私曲不正の多い上官による選抜に反対した。これに対して、藩はこれを無視して選抜を行った。その結果、不平兵士二千人余は山口から防府方面へ脱走して反乱を起こしたのである。

石井氏は、この脱隊騒動に関する二つの見解を紹介する。一つが、士族の封建的特権の削減に反対する「反動的なもの」、すなわち一種の士族反乱とする遠山茂樹氏の説である。もう一つが、「この反乱は攘夷反動士族が指導したとはいえ、たんなる反動的暴動ではなく、人民一揆の性質を帯びていた」とする井上清氏の説(井上清『日本の軍国主義』Ⅰ)である。さらに、原口清氏・田中彰両氏は、それぞれ井上氏の見解に立って、「脱隊騒動」を具体的に分析しようと試みた(原口清「長州藩諸隊の反乱」(明治史料研究連絡会編『明治政権の確立過程』一九五六年、田中彰「明治絶対主義政権成立の一過程」『歴史評論』七十五号、一九五六年)。そして、石井氏は次のように続ける。 続きを読む 「明治四年國體派排除事件」の背景① 大楽源太郎の動向

志士の魂を揺さぶった五冊

拙著『GHQが恐れた崎門学』では、浅見絅斎の『靖献遺言』、栗山潜鋒の『保建大記』、山県大弐の『柳子新論』、蒲生君平の『山陵志』、頼山陽の『日本外史』の五冊に焦点を当てた。

拙著『GHQが恐れた崎門学』では、浅見絅斎の『靖献遺言』、栗山潜鋒の『保建大記』、山県大弐の『柳子新論』、蒲生君平の『山陵志』、頼山陽の『日本外史』の五冊に焦点を当てた。

この五冊の概要について紹介した箇所を引く。

①浅見絅斎の『靖献遺言』は、君臣の大義を抽象的な理論ではなく、歴史の具体的な事実によって示そうとしたものです。中国の忠孝義烈の士八人(屈平・諸葛亮・陶潜・顔真卿・文天祥・謝枋得・劉因・方孝孺)の事跡と、終焉に臨んで発せられた忠魂義胆の声を収めています。その一人、明の建文帝側近として活躍した方孝孺(一三五七~一四〇二年)は、建文帝から権力を簒奪した燕王・朱棣(永楽帝)に従うことなく節を貫き、壮絶な最期を遂げました。『靖献遺言』には、口の両側を切り裂かれ、耳まで切りひろげられ、七日間にわたって拷問されてもなお、死の瞬間まで永楽帝を罵り続けた方孝孺の姿が描かれています。『靖献遺言』は、梅田雲浜、有馬新七、橋本左内、真木和泉、吉田松陰らの志士に強い影響を与えました。

②闇斎門下の桑名松雲に師事した栗山潜鋒の『保建大記』は、後白河天皇践祚から崩御に至る、久寿二(一一五五)年から建久三(一一九二)年までの三十八年間を扱い、皇室の衰微と武家政治の萌兆をもたらした戦乱の根源を究明した書物です。もともと、同書は、潜鋒が後西天皇の皇子尚仁親王(一六七一~一六八九年)に献上した『保平綱史』を増補したものです。

③闇斎の高弟・三宅尚斎に儒学を、また玉木正英に垂加神道を学んだ加賀美光章に師事した山県大弐の『柳子新論』は、「正名、得一、人文、大体、文武、天民、編民、勧士、安民、守業、通貨、利害、富強」の十三編からなり、天皇親政の理想回帰を訴えました。國體の理想が武門政治によって踏みにじられてきた歴史を、大弐は次のように書いています。

「わが東方の日本の国がらは、神武天皇が国の基礎を始め、徳が輝きうるわしく、努めて利用厚生の政治をおこし、明らかなその徳が天下に広く行きわたることが、一千有余年である。(中略)保元・平治ののちになって、朝廷の政治がしだいに衰え、寿永・文治の乱の結果、政権が東のえびす鎌倉幕府に移り、よろずの政務は一切武力でとり行なわれたが、やがて源氏が衰えると、その臣下の北条氏が権力を独占し、将軍の廃立はその思うままであった。この時においては、昔の天子の礼楽は、すっかりなくなってしまった。足利氏の室町幕府が続いて興ると、武威がますます盛んになり、名称は将軍・執権ではあるが、実は天子の地位を犯しているも同然であった」(西田太一郎訳)

④蒲生君平の『山陵志』は、山陵荒廃は、國體の理想の乱れ、衰えを示す一現象ととらえた彼が、自らの生活を擲って敢行した山陵(天皇陵)調査の結果をまとめたものです。君平は、『山陵志』のほか、『神祇志』『姓族志』『職官志』『服章志』『礼儀志』『民志』『刑志』『兵志』、あわせて「九志」の編纂を目指していました。國體の理想の衰えを嘆き、往古の善政を回復することが彼の志です。『山陵志』を編纂することによって、山陵を大切にする気風を取り戻し、正名主義を確立することが君平の願いだったわけです。

⑤全二十二巻から成る、頼山陽の『日本外史』は、『靖献遺言』とともに志士の聖典と並び称されてきました。特に楠公の事績の部分は、志士の心を強く揺さぶりました。平泉澄は「大義の為に万丈の気を吐いて、数百年の覇業を陋なりとするところ、読む者をして、國體の尊厳にうたれ、自ら王政復古の為に蹶起せしめずんばやまない力がある」と絶賛しています。

山陽は、広範な読者を得るために、細かな考証よりも、一般の読者が面白く読めるように、文章に急所と山場を作ることに力を注ぎました。彼はまた、『史記』を書写し、音読することによってそのリズムを自分のものとし、見事な漢文を書いて、読者を感動させたのです。

梅田雲浜墓参(平成27年9月)

平成27年9月19日から、崎門学研究会代表の折本龍則氏とともに、雲浜生誕200年、崎門学ゆかりの地巡りを敢行した。

平成27年9月19日から、崎門学研究会代表の折本龍則氏とともに、雲浜生誕200年、崎門学ゆかりの地巡りを敢行した。

19日はひとまち交流館京都において「梅田雲浜生誕200年記念 生誕顕彰フォーラム」に参加。雲浜から5代目に当たる元大阪芸術大教授、梅田昌彦氏が記念講演された。

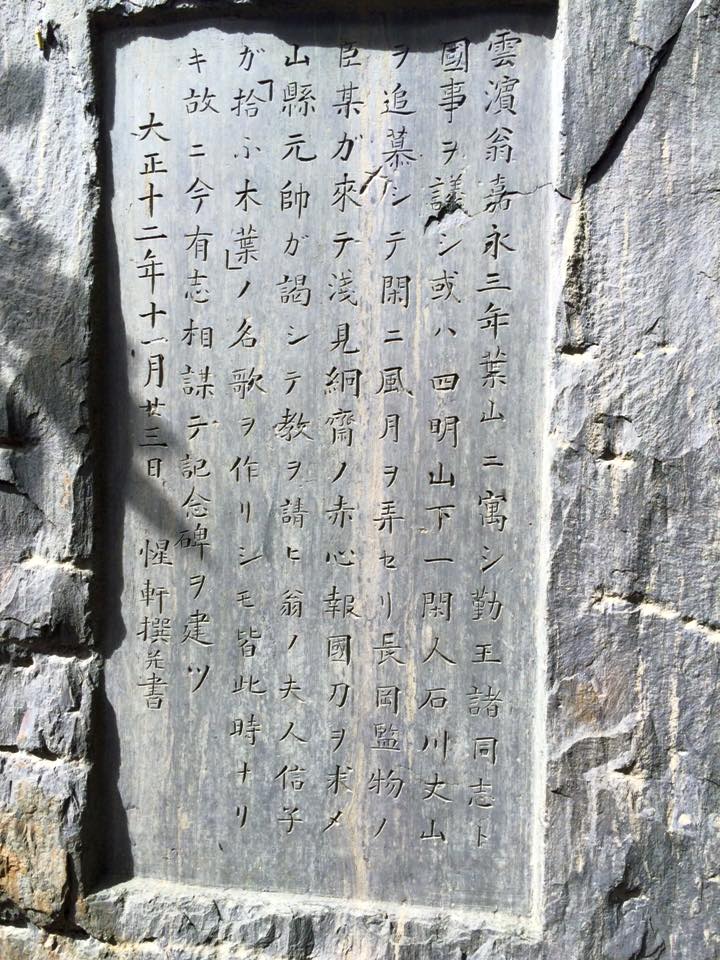

20日は、雲浜の寓居跡、石碑がある葉山観音(左京区)を訪れた。この旧跡碑は、文学博士の高瀬武次郎の発起によって建てられることになった。大正12年11月23日に除幕式が挙行されている。碑の裏には、「雲浜翁嘉永三年葉山ニ寓シ、勤王諸同志ト国事ヲ議シ、或ハ四明山下一閑人石川丈山ヲ追慕シテ、閑ニ風月ヲ弄セリ。長岡監物ノ臣某ガ来テ、浅見絅斎ノ赤心報国刀ヲ求メ、山縣元帥ガ謁シテ教ヲ請ヒ、翁ノ夫人信子ガ「拾ふ木葉」ノ名歌ヲ作リシモ、皆此時ナリキ。故ニ今有志相謀テ記念碑ヲ建ツ」とある。

長岡監物は肥後藩家老で、横井小楠らと藩校時習館の改革に当たった人物。「浅見絅斎ノ赤心報国刀ヲ求メ」とある通り、彼は崎門学を学び、絅斎に傾倒していた。

葉山観音の後、山崎闇斎・浅見絅斎の墓参を経て、東山区・安祥院にある雲浜墓所を訪れた。

安政の大獄で捕えられた雲浜は、安政6(1859)年9月14日に獄死した。しかし、未だ幕府の力は強く、雲浜の墓を建立することは憚らねばならなかった。このとき、京都を離れ小浜にとどまっていた、雲浜の姪登美子は、雲浜元服の際に下した前髪を実家で発見した。彼女はその前髪でお墓を作ろうと決意し、文久元(1861)年7月に京都へ戻った。

そして、雲浜門人の北村屋台太郎らの賛同を得て、安祥院にお墓を建立したのである。安祥院には雲浜の先妻信子、長男繁太郎の墓所がある。墓石の文字は巽太郎が書いた。ただし、幕府を憚り「梅田」の姓は省かねばならなかった。