令和2年9月6日に都内で開催された崎門学研究会において、拙著『徳川幕府が恐れた尾張藩─知られざる尊皇倒幕論の発火点』について、同研究会の折本龍則代表にインタビューしていただいた。

★動画は崎門チャンネルで。

尾張藩は徳川御三家筆頭であり、明治維新に至る幕末の最終局面で幕府側についてもおかしくはなかった。ところが尾張藩は最終的に新政府側についた。この決断の謎を解くカギが、初代藩主・徳川義直(敬公)の遺訓「王命に依って催さるる事」である。事あらば、将軍の臣下ではなく天皇の臣下として責務を果たすべきことを強調したものであり、「仮にも朝廷に向うて弓を引く事ある可からず」と解釈されてきた。

この考え方を突き詰めていけば、尊皇斥覇(王者・王道を尊び、覇者・覇道を斥ける)の思想となる。その行きつく先は、尊皇倒幕論である。

義直の遺訓は、第4代藩主・吉通の時代に復興し、明和元(1764)年、吉通に仕えた近松茂矩が『円覚院様御伝十五ヶ条』として明文化した。やがて19世紀半ば、第14代藩主・慶勝の時代に、茂矩の子孫近松矩弘らが「王命に依って催さるる事」の体現に動くことになる。「王命に依って催さるる事」の思想がその命脈を保った理由の一つは、義直以来の尊皇思想が崎門学派、君山学派、本居国学派らによって継承されていたからである。

実は初代義直以来、尾張藩と幕府は尋常ならざる関係にあった。幕府は尾張藩に潜伏する「王命に依って催さるる事」を一貫して恐れていたのではないか。何よりも幕府は、鎌倉幕府以来の武家政治が覇道による統治とみなされることを警戒していた。 続きを読む 『徳川幕府が恐れた尾張藩─知られざる尊皇倒幕論の発火点』インタビュー →

玉木正英口述の「神学大意」(松岡雄渕筆記)には、以下のように書かれている。

「扨神籬と云ことは、皇天二組の霊をきつとまつり留められて、皇孫を始め奉り、万々世のすめみまを守護することの名ぞ。日と云は禁中様のこと、日つぎの御子で御代々日ぞ。其日様を覆ひ守らせらるる道の名ぞ。去によて代々御日様の御座る処はどこぞと云へば、禁裏の皇居が代々日様の御座所ぞ。(中略)とかく日本に生れたからは、善悪の別なしに朝家を守護しをほひ守ると云ことを立かひやり(ママ)、以て朝家の埋草ともなり、神になりたらば、内侍所の石の苔になりともなりて、守護の神の末座に加はるやうにと云ふことが、この伝の至極也」(カタカナをひらがなに改めた)

■吉田神道の力を強めた「諸社禰宜神主法度」

徳川幕府においては、吉田神道の力が非常に強まった。大きな転機となったのが、幕府が寛文五(一六六五)年に発布した「諸社禰宜神主法度」である。

この法度によって、吉田家が神職管掌の根幹と位置づけられ、官位のない社人は必ず白張のみを着用するものとし、狩衣や烏帽子などの着用には吉田家の許可が必要だと定められたのだ。

近世において、吉田家は神職の家元(本所)として、吉田家と競合していたが、この法度によって、吉田家が地方の大小神社を組織化する上で極めて有利になった。しかし、出雲大社、阿蘇宮、熱田神社など地方大社で、この法度に対する反発が広がった。

では、いかにして吉田神道はこうした特別の地位を得るに至ったのだろうか。吉田神道の大成者として知られるのが吉田兼倶である。彼は、永享七(一四三五)年に卜部兼名の子として誕生した。

兼倶は卜部家の家職・家学を継承し、「神明三元五大伝神妙経」を著して吉田神道の基礎を築いた。応仁・文明の乱(一四六七~一四七七年)後の混乱時に、斎場所を京都吉田山に再建し、足利義政の妻日野富子や後土御門天皇(在位期間:一四六四~一五〇〇)の支持をとりつけた。

また、兼倶は『神道大意』などが自身の家に伝えられたものだと主張したり、伊勢神宮のご神体が飛来したとするなどして、吉田神社の権威を高めたのである。堀込純一氏は以下のように指摘している。

また、兼倶は『神道大意』などが自身の家に伝えられたものだと主張したり、伊勢神宮のご神体が飛来したとするなどして、吉田神社の権威を高めたのである。堀込純一氏は以下のように指摘している。

「神祇官伯家の白川家が衰退する戦国初期には、吉田兼倶が吉田神社に大元宮と称する独特の神殿を建て、ここにすべての天神地祇、全国三千余社の神々を勧請し、神祇管領長上などと自称して、神号・神位の授与や神官の補任裁許などを始めた」(堀込純一「藩制の動揺と天皇制ナショナリズムの起源⑭」)

「神号・神位の授与」は、宗源宣旨として確立された。宗源宣旨は、諸国の神社に位階、神号、神職に許状を授けるために吉田家から出された文書である。 続きを読む 吉田神道と垂加神道 →

垂加神道は、宝剣伝に附随して「熱田之伝」を説いた。

尾張の国名と熱田社の土用殿とについて特殊の意義が込められているとの説である。『諸伝極秘之口授』には、以下のように書かれている。

「尾張ハモト宝剣ノ御鎮座ニヨツテ付タ。則尾張ハ尾ノ針ト云コト。熱田ハ夏田ノ訓、此剣ノ納テアル御殿ヲ土用ノ御殿ト云。コレハナゼニナレバ、金気ヲ克スルモノハ火、ソレデ火剋金ヲ恐レタモノ。土用ノ御殿トイテモ火生土、土生金ト土カラ生ジサセル様ニト云コト。夏ハ火、田ハ土ユヘ熱田ガ夏ノ土用ト云コトニナル。則夏越祓、アレガ夏カラ秋ヘウツル処ノ火剋金ヲヽソレテ、スガヌキノ輪ヲコシラヘテ南カラ中ヘハイリテ、ソシテ西ヘヌケル。コレガ火生土、土生金ノ行ヒ。ソレデ人デモ金気ノトロケタ時、リント敬ムト気ガ立テクル。兎角金気ハ土カラデナケレバヲコラヌ」

松本丘先生は、〈尾張の国号は大蛇の「尾ノ針」、即ち宝剣の鎮座に由来するものとし、それを奉祀する土用殿の語義も、五行説を用ゐつつ敬の根基となる金気に結び付けて解釈するものである〉と述べている。

素戔嗚尊の帰善と宝剣の出現の解釈同様に、熱田之伝にもまた吉川神道の影響が窺えるが、松本先生が指摘するように、垂加神道においては、土用殿についても素尊の敬に引きつけて説かれており、より倫理的傾向を強めている。

素戔嗚尊は多くの乱暴を行ったため、天照大神が怒って岩屋に隠れ、世界は暗黒になった。神々は素戔嗚尊を高天原から追放した。出雲に降りた素戔嗚尊は、八岐大蛇を退治し、奇稲田姫を救った。大蛇の尾から得たのが、天叢雲剣である。

素戔嗚尊は多くの乱暴を行ったため、天照大神が怒って岩屋に隠れ、世界は暗黒になった。神々は素戔嗚尊を高天原から追放した。出雲に降りた素戔嗚尊は、八岐大蛇を退治し、奇稲田姫を救った。大蛇の尾から得たのが、天叢雲剣である。

「素戔嗚尊が『清々之』の境地に至られたことと宝剣の出現とは深い関連がある」とする山崎闇斎の説は、忌部正通の神道説や吉田神道の説とも共通する。松本丘先生は、忌部正通の『神代巻口訣』に、「素戔鳴尊、悪極まりて髪を抜き手足の爪を抜きて以て贖ひ、逐はれて降り、悔改めて善心を発し、爰に天下の悪を止め大地を亡す。(中略)尊、悪行有りて善に帰す。故に剣を以て剣を出す。(原漢文)」とあることを指摘する。

また、吉川惟足の『日本書紀聞書』にも以下のように書かれている。

「土用の御殿めうき天下になし。此神剣に付て、土金の相伝ある也。素戔嗚尊の曰く、是あやしき剣也、吾私におけらんやうもなしとて、天照大神へ献上なされる。天照大神に上らるゝこと、御心の善に成玉ふしるし也」

松本先生は、「闇斎は、惟足を通じて吉田家の説にも益を受け、宝剣説を語つてゐたものと考へられよう」「闇斎は先行の諸説を参考しつつ、素尊の神徳と神剣との関係を明確にし、それを神道説の奥秘の一つに据ゑたのであつた」と指摘している。

そして、素戔嗚尊の帰善に「敬」(つつしみ)を読み取る点が、垂加神道の特色である。

闇斎歿後十数年後に成ったと考えられる『諸伝極秘之口授』には、以下のように書かれている。

「コヽノ伝ト云ハ至(レ)尾剣少缺ト云ガ伝ゾ。素戔嗚尊コレニヨツテ清々之徳ニナラレタコトガ此伝デ、宝剣ノイワレ云コトハナニモナイ。(中略)雨風ニ吹ウタレテ辛苦降矣トアル。辛苦ノ字ガ大事。ソコデフツト本心ガ出テアヽ我降テハ皇統ノ御子ノセンギスル者ガナイガト気ガ付テ天へ登テ皇統ノ吟味ノ有ト云ハ素尊ノ大ナル気質ノ変化ゾ。段々気質ガ練レタユヘ敬ノ功ヲモツタモノ。ソレユヘナニノ苦モナク大蛇ヲ退治ナサレ、既ニ大蛇ノ頭不(レ)残キラレタ。然シナガラ加様ナ岐蛇ジヤニヨツテ少ク残テ有テモ又何変モ知レヌユヘ寸々ニ斬タ。コレモ皆敬カラヲコツタコト。コレホドニ敬ノ工夫ヲ用ラレタニ一心安イ尾ニ至テ剣刄缺タ。ソコデ素戔嗚尊ノナニカサシヲイテサテモ敬ト云モノハ極リナイモノ。最早コレデヨイト云コトハ云レヌモノジヤト云処デトント敬ノ至極ヲ自得サセラレタ。コヽデマ一ヘンノ敬ヲ得ラレタ処デ遂ニ清々之ト云場ヘ至ラレタゾ」

貞享四(一六八七)年四月、霊元天皇は、御子である東山天皇に譲位され、同年十一月に大嘗祭を挙行しようとした。大嘗祭は、後土御門天皇の文正元(一四六六)年以来二百二十余年の間中絶していた。

貞享四(一六八七)年四月、霊元天皇は、御子である東山天皇に譲位され、同年十一月に大嘗祭を挙行しようとした。大嘗祭は、後土御門天皇の文正元(一四六六)年以来二百二十余年の間中絶していた。

崎門学正統派の近藤啓吾先生は『講学五十年』(平成二年)において、以下のように書かれている。

〈天皇のこの大嘗祭の復興は、幕府の冷淡と無理解とのために幕府より全く援助を受けられることなく、されば万事御不自由な費用で、規模を極めて縮小、例へば三日を要する日程を一日に切りつめて実行されたのであるが、その縮小に対してさへ、それでは非礼であり、神は非礼を受けられぬと反対する方もあり(御兄堯恕法親王)、また廷臣の多くも幕意を憚って消極的態度を示したが、そのやうなうちにあつて天皇は毅然として御自らの責任として親しくこれに当られたのである。但、摂政一条兼輝(冬経)一人がよく輔佐申上げてゐることが注目せられるが、兼輝もまた貞享二年、正親町公通より、垂加神道の伝授を受けてゐるのである。

このやうに見て来ると、延宝の末より天和を経て貞享の初めにかけ、垂加神道が有志の廷臣の間に浸透しつつあつたことがうかがはれるが、しかしそのやうな気運が生れたことは、上にある天皇がこのことを容認せられ、乃至は推奨せられたのでなくては、実現困難であつたらう。そしてそれを知る上の最大の事実として、後西天皇の御遺子にして桂宮家(八条宮家)を紹がれた弾正尹尚仁親王の師として、闇斎の高弟桑名松雲、および松雲の門人栗山潜鋒がお仕へしたことを指摘せられる。天皇は御甥尚仁親王に深く慈愛を注がれ、親しく親王の御歌を添削批評してをられることは、親王が筆録せられた『仙洞御添削聞書』(『列聖全集』第五巻)を拝することによつて明らかである〉

筆者は、尾張藩の尊皇思想は、崎門学派、君山学派(松平君山を中心とする学派)、本居国学派が微妙な連携を保ちながら強化されていったという仮説を持っている。このうち、幕末勤皇運動を牽引した崎門学派としては若井重斎や中村修らが知られているが、彼らの師こそ、「尾張崎門学の最後の明星」と呼ばれた細野要斎である。

筆者は、尾張藩の尊皇思想は、崎門学派、君山学派(松平君山を中心とする学派)、本居国学派が微妙な連携を保ちながら強化されていったという仮説を持っている。このうち、幕末勤皇運動を牽引した崎門学派としては若井重斎や中村修らが知られているが、彼らの師こそ、「尾張崎門学の最後の明星」と呼ばれた細野要斎である。

要斎は、蟹養斎門下の中村直斎らから崎門学を、さらに中村習斎門下の深田香実から垂加神道を学んだ。要斎が遺した膨大な随筆『葎(むぐら)の滴』からは、尾張崎門学派の高い志と、日常の息遣いを感得することができる。

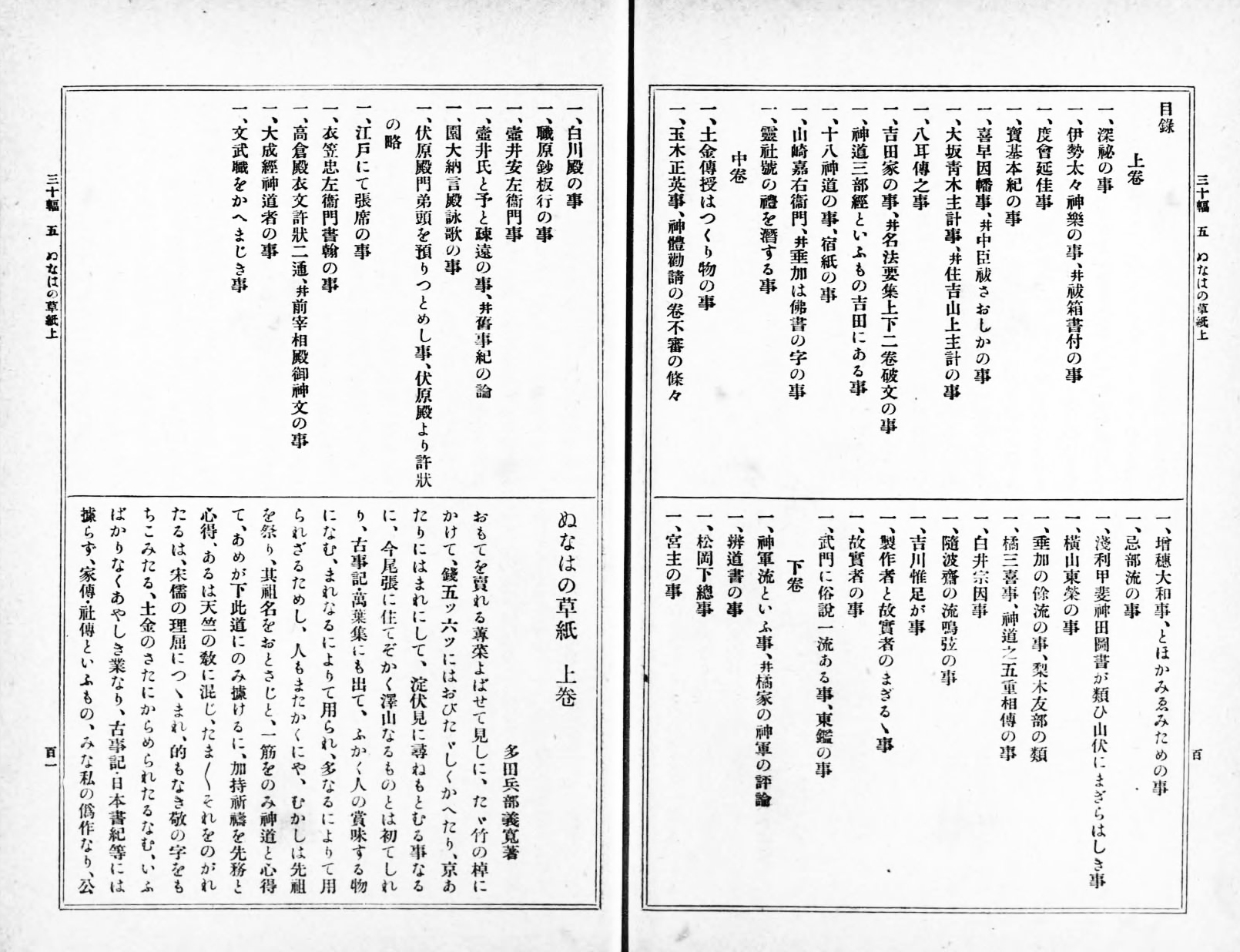

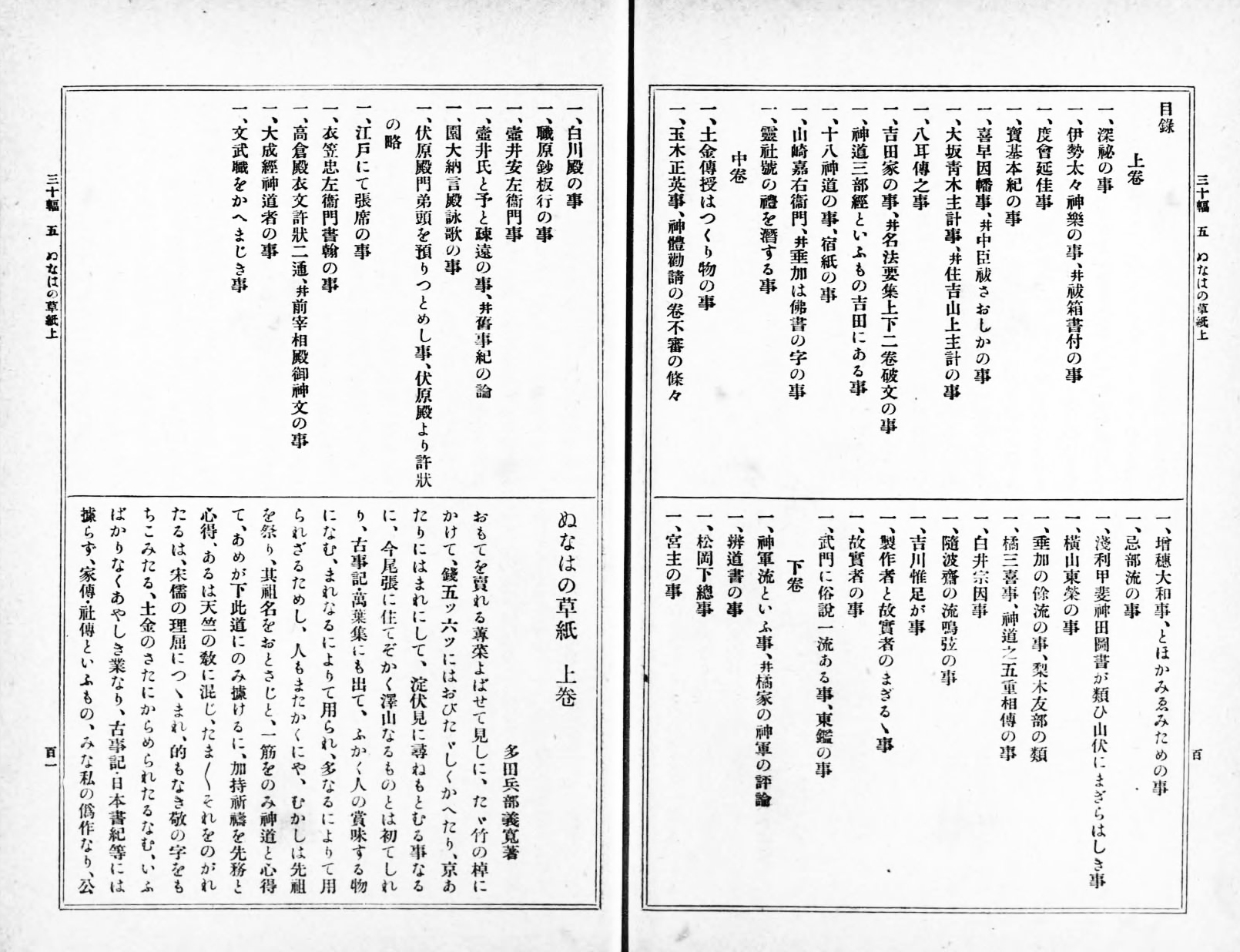

この貴重な記録『葎の滴』の中心部分を構成するのが、『感興漫筆』であり、その原本は伊勢神宮文庫に収蔵されている。『感興漫筆』は要斎二十六歳の天保七(一八三六)年から始まり、死去した明治十一(一八七八)年九月まで、四十二年に及ぶ記録だ。

例えば、弘化四(一八四五)年五月の記録には、要斎が深田香実から垂加神道の奥義を伝授された感動が記されている(『名古屋叢書』第十九巻、五十八、五十九頁)。

「香実先生、予が篤志に感じ、神道の奥義を悉く伝授し玉ふ時に、誓紙を出すべしとの玉ふ。その文体を問ふに、先生曰、爾が意に任せて書し来れと、仍つて書して先生に献す。文如左。

神文

一 今度神道之奥義、悉預御伝授、誠以、忝仕合奉存候。深重之恩義、弥以、終身相忘申間敷候事。

一 御伝授之大事、弥慎而怠間敷候事。

一 他人は勿論、親子兄如何様に懇望仕候共、非其人ば、猥に伝授等仕間敷候。修行成熟之人於有之は、申達之上、可請御指図之事。

右之条々、堅可相守候。若し於相背は、可蒙日本国中大小神祇之御罰候。仍而、神文如件。」

尾張崎門学派の堀尾秀斎(春芳)は、安永三(一七七四)年二月に『衣之浦千鳥集(ころものうらちどりしゅう)』を出版している。

同書は、堀尾の求めに応じて、知多郡横須賀の浜(衣之浦)を題材として、知友たちが作った和歌・詩・俳諧・狂歌などを収録したものである。

ここで注目したいのは、尾張藩国体思想の発展に大きな役割を果たした松平君山を中心とする君山学派が漢詩を寄せていることである。岸野俊彦氏は「尾張垂加派堀尾春芳の生涯」(『名古屋自由学院短大紀要』第二三号、一九九一年)で、以下のように書いている。

「詩の面では、松平君山や君山の孫の松平秀彦、君山門下で後に藩校明倫堂督学となる岡田新川、君山門下で新川と並び称された磯谷正卿、新川の弟で後に明倫堂教授となる恩田維周、小出侗斎門下で芭蕉門人の俳人でもある高木守業等、尾張藩の有力メンバーがここに名を連ねている」

岸野氏が指摘しているように、寛延三(一七五〇)年に、大里村に堀尾を訪れた庵原守富に同行していたのが、君山門下の堀田恒山であった。あるいは、この頃から堀尾と君山の交流があったのかもしれない。

安永八(一七七九)年三月には、岡田新川が堀尾のもとを訪れ、詩を作っている。同年七月、堀尾が名古屋桑名町一丁目に購入した自宅で講義を開始すると、君山自ら堀尾のもとを訪問している。

堀尾秀斎(春芳)は、延享三(一七四六)年、仙台藩の家臣の谷田作兵衛に招かれて江戸に下向することになった。この年、堀尾は師の須賀精斎から「共に語て道を弘るは此人に有ん」として、「弘斎」の号を与えられた。

寛延二(一七四九)年、堀尾は知多から再び招かれ、名古屋側の隣村、大里村に移った。この時代にも、堀尾は医業に従事しつつ、周辺の門人たちに神道などの講義をしていた。養子の有秋が残した以下の記録からは、堀尾の講義が垂加派正統の講義だったことが窺える。

「常にいふ。我は日本人なり、我神道を主とし其余漢字を羽翼とす。人は土金の道を守り、道は日神の道、教は猿田彦の教を守べし。西土にも文王、孔子、朱子など皆我ひもろぎの道に叶ふ人なりと物語有し」

ここで、注目したいのが、民衆的な習俗に対する堀尾の関心である。寛延三(一七五〇)年に堀尾を訪れた庵原守富の『友千鳥』には次のように書かれている。

「大里村堀尾氏を尋る事ありて、……堀尾氏にて色々珎敷物語あり。まづ英比庄十六ヶ村にめぐり地蔵の祭並むしくやうの事あり」

また有秋の記録には、堀尾が外出して深夜帰宅した時、門のほとりで、まむしにさされた話や、毎夜の講義を外で聞いていた狐が、謝恩のためロウソクと小鯔(ボラ)を庭に置いていた話が紹介されている。

さらに、岸野氏は、民衆的な習俗との接点を求めた堀尾の事例を挙げている。

「先生知多に在し頃、一とせ近き村里蝗(いなむし)多く田穀を害す。農民これを憂ひ所謂、虫おくりなどし、巫祝を頼みさまざま祈祷など有しかど、しるし無し。先生因て教て白豕(しらい)・白鶏(しらにわとり)等作らしめ、松明をかがやかし蝗を除の法を行はしむるに一夜に蝗尽く去尽て、年穀甚実のりよく里民甚勧びしなり」

「ひととせ大旱(ひでり)ありし年、京都の人和歌修行とて諸国を遍歴し知多先生の宅へ訪来しが、先生は此年病客多く治療甚いそがしかりしに、彼人に対していえらく、昔し小野の小町は祈両の為に神泉苑に歌よみて忽雨をふらしけると聞。貴兄、和歌修行する程ならば、祈雨の歌よみて雨を降し万民の難を救てこそ和歌の益も侍るべし。然るを一己の楽しみに歌よみて諸国を遊歴すること誠に詮なきわざなるはいかにと問ふ」

この記録について、岸野氏は以下のように書いている。

〈「田舎先生」春芳にとって、神道も和歌も民衆的願望と習俗と結びついた「実学」であることが重視されていることが理解しうるであろう。この立場は、長期にわたる在村医・在村神道者としての春芳が、書物中心の都市的専門家に対する時の最大の武器となっている………目的の為にする春芳の神道や和歌の方法は、文学を道徳的、宗教的その他諸々の外的要因から解放して、それ自身の価値を主張しようとする、本居宣長の文学論やそこから展開した神道論とは、本質的に立脚点を異にしていたといえる〉

さらに、岸野氏は堀尾の思考と陰陽師との結びつきについても指摘している。

吉見幸和が垂加神道批判を開始するのは、堀尾秀斎(春芳)が横須賀村へ移住した直後の元文元(一七三六)年のことである。では、堀尾は垂加神道について、いかなる立場をとったのであろうか。岸野氏は以下のように明確に述べてある。

〈春芳は、吉見幸和の実証主義を継承する方向ではなく、垂加の本流を求めてこの年(一七三六年)の春に京都に遊学し、玉木葦斎の講席に出て、垂加を継承する正親町家の神道と、葦斎が独自に展開した橘家神道を講習することになる。玉木葦斎はこの年の七月八日に急病で突如死去しているので、葦斎よりの直接の講習を受けた期間はそれほど長いものではなかったと思われる。晩年の葦斎は、垂加神道を基礎としつつ、垂加神道に従来なかった神道行事を導入し、橘家神軍伝を中心とする兵家神道をとり入れた独自の橘家神道を樹立している。春芳が、後に門人に伝えている垂加流の神道の内容をみると、短期の講習であったにせよ、葦斎流の橘家神道の特徴が色濃く出ているので、吉見幸和とは異なった方向での独自性という点で、春芳にとってこの京都遊学の意味は大きかったものと思われる〉

堀尾はまた、京都遊学中、谷川士清や、京都の朝日神明社の神主で増穂残口の子、増穂鎮中等と交流していた。士清との交友は、その後も続き、増穂鎮中からは残口の『闇夜の礫』を与えられている。

ところで、吉見と同様に実証主義の立場からの神典を展開していた人物に、多田義俊(義寛)がいる。壺井義知に有職故実を学び、芝山重豊や中山兼親らの公卿に近侍して研鑽を重ねた人物である。多田は、寛保元(一七四一)年から名古巣に滞在していた。多田の考え方について、岸野氏は、多田が寛保三(一七四三)年六月に著した『蓴菜草紙(ぬなはのそうし)』序に基づいて、次のように書いている。 続きを読む 堀尾秀斎(春芳)と吉見幸和─垂加神道をめぐって →

道義国家日本を再建する言論誌(崎門学研究会・大アジア研究会合同編集)