『日本百年戦争宣言』で知られる孤高のエリート軍人・高嶋辰彦に思想的影響を与えた人物の一人が、仲小路彰である。高嶋が仲小路と初めて会ったのは、昭和十三年十月二十七日のことであった。

『日本百年戦争宣言』で知られる孤高のエリート軍人・高嶋辰彦に思想的影響を与えた人物の一人が、仲小路彰である。高嶋が仲小路と初めて会ったのは、昭和十三年十月二十七日のことであった。

独自の「日本世界主義」思想を展開していた仲小路らは、昭和十五年に「スメラ学塾」を立ち上げた。その講義の中核を担ったのは、国民精神文化研究所に所属していた小島威彦である。小島は、日本中心の独創的な世界史を講じた。

仲小路は、昭和十七年に『米英の罪悪史』を著し、以下のように書いている。ここには、欧米的価値観に基づいた政治システムに対する鋭い批判が示されている。

〈思へば、英米の議会主義政治、政党主義的政治は一時全く世界政治の理想の如く宣伝され、その自由主義的民主政治は、実に政治的体制の典型として偶像化されました。これを以て進歩的なりとし、それに反対するものを悉く反動的保守的として排撃し、英米はその政治的偶像をもつて他のすべての諸国を、その政治的統制の下に独裁するのでありました。あらゆる植民地国は、自らの伝統的なる政治組織をもつて全く旧きものとして廃棄し、英国的政治の体制下に編入され細胞化されるのでありました。しかももし一国が強大となるや、これを抑圧するために、米英には適し、その国には不利なる米英的憲法、法律等を制定せしめ、さらにそれを英米的世界の現状維持のみを擬護する国際法をもつてしめつけ、全くその自由を剥奪することを以て、自由主義政治と称せしめ、彼等をして全く英米化し、米英依存せしめるのでありました。しかもすでに民主主義的なる米英的世界秩序は、それ自らの中に矛盾を激化し、末期的没落に瀕するのであります。

かくして今次の大戦こそ、それ等一切の旧き民主主義的米英勢力圏を徹底的に粉砕すべき戦争であります。もしそれを為さずして、たゞ従来の米英的支配権を排撃して、それに代るに再び自らが米英的地位を占め、その搾取を繰返すことあるか、それともまた米英的なる近代国家体制、民主主義政体を植民地の独立として実施するか、或はまたソヴエート的なる民族解放理論がいかなるものなるを認識せず、帝国主義侵略を避けんとして、東亜の解放を実現せんとする如きあらば、これは全く皇軍の赫々たる戦果を無にするのみならず、却つて大東亜民族は不統一のまま殆ど救はるることなく、遂に克服すべからざる禍根を残すこととなるでありませう。まさに近代民主国家を根本的に否定し、海月なす、たゞよへる国々を修理固成するすめらみくにの国生みとしての日本世界史建設の大東亜皇化圏、すめら太平洋圏の復興を実現し、かくて大御稜威の下、アジアは渾然として、その根源的なるものに帰一するは、それ自らの本質的運命であります〉

この仲小路の言説は、英米型民主主義を絶対視する、わが国の戦後言論空間においては、理解し難いものかもしれない。しかし、我々は改めて英米型民主主義が絶対なのかを問い直すべきではないか。

「日本の真価」カテゴリーアーカイブ

国体の閑却から復活へ─国史の中軸『神皇正統記』

平泉澄先生は『国史学の骨髄』において、以下のように書いている。

平泉澄先生は『国史学の骨髄』において、以下のように書いている。

〈我国家創造の昔、天照大神が、将に降臨せられんとする皇孫、天津彦々火瓊々杵尊に勅して、

「葦原の千五百秋の瑞穂の国は是れ吾が子孫の王たるべき地なり。よろしくいまし皇孫 就いて治せ、行矣、宝祚の隆まさん事、まさに天壌と窮なかるべし。」

と宣言せられ、乃ち八坂瓊曲玉、八咫鏡、及び草薙劔を賜はつた事は、今日に於いてこそ、三尺の童子も猶よく之を知つてゐるけれども、そのこゝに至るまでには、閑却より復活への注意すべき変遷があつたのである。即ち奈良時代に在つて、日本書紀を編纂した当時には、この神勅の意義は、未だ十分に認識せられずして、書紀の本文には之を欠き、僅に参考として掲げられた一書の中に見えてゐるのみであつた。而して古事記や古語拾遺には、或は神勅を記して詳でなく、或は神器を挙げて悉してゐない。もしそれ扶桑略記愚管抄等に至つては、末世末法の思想に惑溺したるもの、天壌無窮の確信がないのは、むしろ当然であつた。しかるにこの神勅と神器とは、北畠親房によつて燦然として光彩を放ち来りた。彼はその著神皇正統記に於いて、この神勅を大書し、この神器を重視し、之を以て天皇の御位の印証とし、又之を以て百王説を打破つた。

(中略)

神皇正統記一度出でゝ、建国の精神は生き生きとこゝに復活し来つた。而してこゝに一度復活しては、大日本史再び之を伝承し、幕末に及んで、この精神全国民に普及するや、こゝに明治維新の大業は成つたのである。神皇正統記は一巻の書籍よく国家を支へたるもの、前に遠く建国創業をのぞみ、後に遥に明治維新を呼ぶ所の、国史の中軸である〉

尾張藩崎門学派と君山学派の交流

尾張崎門学派の堀尾秀斎(春芳)は、安永三(一七七四)年二月に『衣之浦千鳥集(ころものうらちどりしゅう)』を出版している。

同書は、堀尾の求めに応じて、知多郡横須賀の浜(衣之浦)を題材として、知友たちが作った和歌・詩・俳諧・狂歌などを収録したものである。

ここで注目したいのは、尾張藩国体思想の発展に大きな役割を果たした松平君山を中心とする君山学派が漢詩を寄せていることである。岸野俊彦氏は「尾張垂加派堀尾春芳の生涯」(『名古屋自由学院短大紀要』第二三号、一九九一年)で、以下のように書いている。

「詩の面では、松平君山や君山の孫の松平秀彦、君山門下で後に藩校明倫堂督学となる岡田新川、君山門下で新川と並び称された磯谷正卿、新川の弟で後に明倫堂教授となる恩田維周、小出侗斎門下で芭蕉門人の俳人でもある高木守業等、尾張藩の有力メンバーがここに名を連ねている」

岸野氏が指摘しているように、寛延三(一七五〇)年に、大里村に堀尾を訪れた庵原守富に同行していたのが、君山門下の堀田恒山であった。あるいは、この頃から堀尾と君山の交流があったのかもしれない。

安永八(一七七九)年三月には、岡田新川が堀尾のもとを訪れ、詩を作っている。同年七月、堀尾が名古屋桑名町一丁目に購入した自宅で講義を開始すると、君山自ら堀尾のもとを訪問している。

戊午の密勅と尾張勤皇派・尾崎忠征

●戊午の密勅と安政の大獄

安政五年三月十二日、関白九条尚忠は朝廷に日米修好通商条約の議案を提出した。これに対して孝明天皇は条約締結反対の立場を明確にされ、参内した老中堀田正睦に対して勅許の不可を降された。

ところが、大老井伊直弼は、同年六月十九日、朝廷の勅許なしに日米修交通商条約に調印してしまった。これが尊攘派の激しい反発をもたらしたことは言うまでもない。

八月七日の御前会議において、条約を調印しそれを事後報告したことへの批判と、御三家および諸藩が幕府に協力して公武合体の実を成し、外国の侮りを受けないようにすべきとの命令を含む勅諚が降されることが決まった。戊午の密勅である。同日深夜、左大臣近衛忠煕(ただひろ)から水戸藩京都留守居・鵜飼吉左衛門(うがいきちざえもん)に手交された。

病床にあった吉左衛門に代わり、その子幸吉が密使として、夜半に乗じて東海道を東下。八月十六日、江戸の水戸藩邸に密勅が届けられた。

老中堀田正睦に対して孝明天皇が下された勅答は、梅田雲浜が青蓮院宮尊融法親王(久邇宮朝彦親王)に建白した意見書が原案になったとされている。青蓮院宮家臣の伊丹蔵人、山田勘解由人は雲浜に入門して師弟の交わりを結んでいた。雲浜は、伊丹と山田を通じてその青蓮院宮の信任を得ることに成功した。

また「戊午の密勅」もまた雲浜の働きかけによるものと考えられる。雲浜は鵜飼吉左衛門・幸吉父子、頼三樹三郎、薩摩藩の日下部伊三次らと密議して、水戸藩主・徳川斉昭(烈公)を首班とした幕政改革を行うことを企図していたからだ。吉左衛門は烈公から「尊攘」の二文字を賜るほどの信任を得ていた。

強い危機感を抱いた井伊は、尊攘派弾圧に踏み切り、まず九月七日に雲浜が捕縛された。安政の大獄の始まりである。九月十八日には、吉左衛門・幸吉も捕縛された。翌安政六年八月二十七日、吉左衛門と幸吉は、安島帯刀や水戸藩奥右筆・茅根伊予之介とともに伝馬町の獄舎内で死罪に処された。吉左衛門は死に臨み、幕吏に「一死もとより覚悟の上。唯心に掛かるは主君(徳川斉昭)の安危なり」と尋ね、恙無きやを知ると、従容として死に就いた。 続きを読む 戊午の密勅と尾張勤皇派・尾崎忠征

尾張藩尊皇思想の変遷─『名古屋叢書 第一巻(文教編)』より

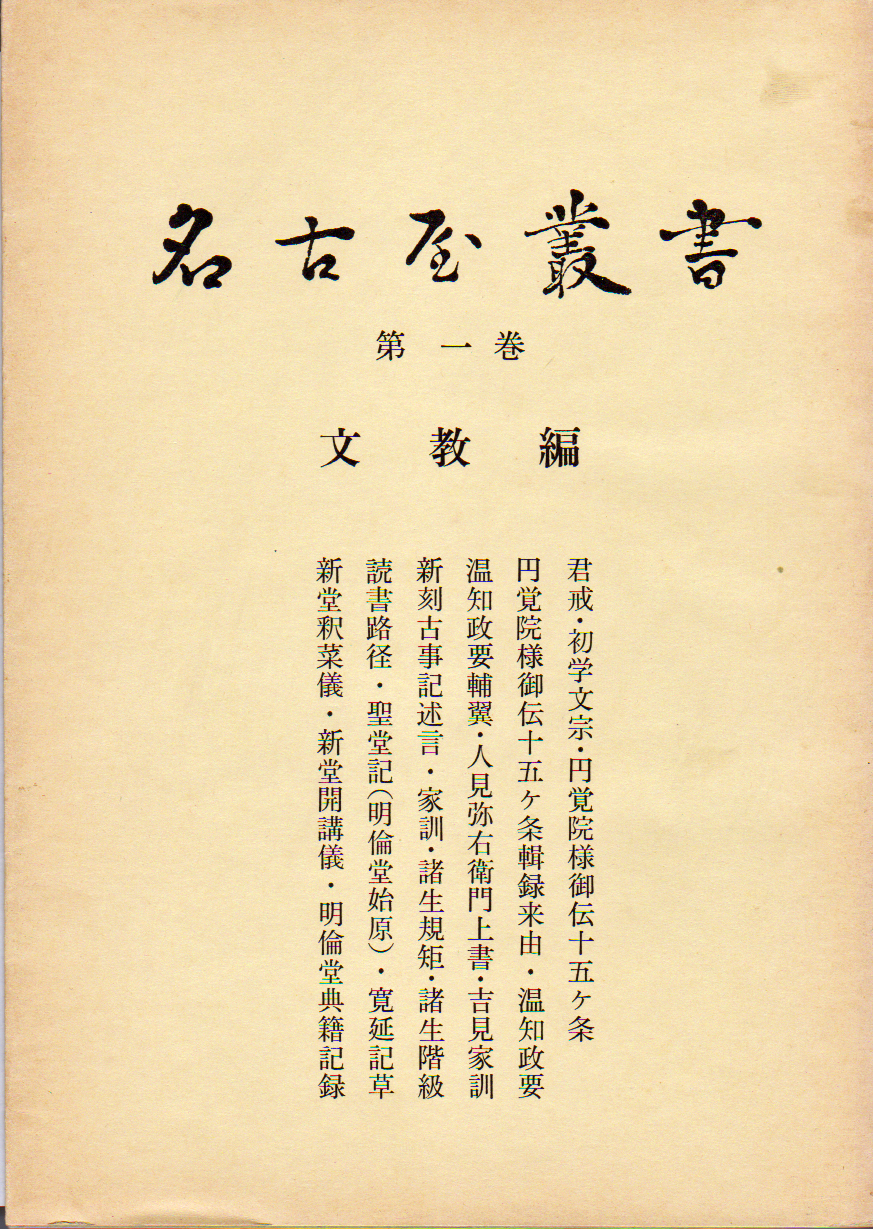

平成三十一年二月、名古屋市教育委員会編『名古屋叢書 第一巻(文教編)』(名古屋市教育委員会、昭和三十五年)を入手した。以下のように、尾張藩尊皇思想の変遷を辿る上で貴重な文献が収録されており、名古屋大学教授の佐々木隆美氏が的確な解説を書いている。

平成三十一年二月、名古屋市教育委員会編『名古屋叢書 第一巻(文教編)』(名古屋市教育委員会、昭和三十五年)を入手した。以下のように、尾張藩尊皇思想の変遷を辿る上で貴重な文献が収録されており、名古屋大学教授の佐々木隆美氏が的確な解説を書いている。

『君戒』(尾張藩初代藩主・徳川義直著)

『初学文宗』(同)

『円覚院様御伝十五ヶ条』(尾張藩四代藩主・徳川吉通の命により近松茂矩が編録)

『円覚院様御伝十五ヶ条輯録来由』(近松茂矩)

『温知政要』(尾張藩七代藩主・徳川宗春著)

『温知政要輔翼』(中村平五著、深田慎斎校訂)

『人見弥右衛門上書』(人見弥右衛門著)

『吉見家訓』(吉見幸混撰述)

『刻新 古事記述言』(稲葉通邦)

『家訓』(石井垂穂著)

『諸生規矩』(蟹養斎著)

『諸生階級』(同)

『読書路径』(同)

『聖堂記(明倫堂始原)』(細野要斎編)

『寛延記草』(中村習斎著)

『新堂釈菜儀』(同)

『新堂開講儀』(同)

『明倫堂典籍記録』(正木梅谷著)

徳川慶勝の藩主就任─『名古屋と明治維新』より

●押し付け養子に抵抗した金鉄党

以下、羽賀祥二・名古屋市蓬左文庫編著『名古屋と明治維新』に基づいて、徳川慶勝が尾張藩第十四代藩主に就任する過程について整理しておく。

以下、羽賀祥二・名古屋市蓬左文庫編著『名古屋と明治維新』に基づいて、徳川慶勝が尾張藩第十四代藩主に就任する過程について整理しておく。

慶勝は、高須松平家十代義建(よしたつ)の二男として、文政七(一八二四)年三月十五日に生まれた。

高須松平家は、尾張藩二代藩主の光友が二男の義行に作らせた分家だが、義建の父義和(よしなり)は、水戸藩六代藩主の治保(はるもり)の二男である。また、慶勝の母もまた、水戸藩第七代藩主治紀(はるとし)の娘である。つまり、慶勝の血筋は水戸徳川家とつながっていたということである。水戸藩第九代藩主の斉昭は、慶勝の叔父にあたる。

尾張藩では、九代藩主・宗睦(むねちか)が寛政十一(一七九九)年十二月に没し、初代義直から続く男系の血統が絶えた。

尾張藩十代藩主・斉朝(なりとも)は、徳川十一代将軍家斉(いえなり)の弟・一橋治国(はるくに)の息子である。ここで、血縁関係による大名統制強化を意図した家斉の意図に注目する必要がある。家斉には、五十三人の子供(息子二十六人、娘二十七人)がいた。昭和女子大学講師の山岸良二氏によると、家斉には正妻である第八代薩摩藩主、島津重豪(しげひで)の娘の広大院を筆頭に、側室が二十四人、彼女らの使用人として働く女性の中からも「お手付」がさらに二十人以上いたとされる。

文政十(一八二七)年に尾張藩第十一代藩主に就いた斉温(なりはる)は家斉の十九男、天保十(一八三九)年に第十二代藩主に就いた斉荘(なりたか)は家斉の十二男であり、家斉の実父・一橋治済(はるさだ)の五男・田安斉匡(なりまさ)の養子である。そして、弘化二(一八四五)年に第十三代藩主に就いた慶臧(よしつぐ)は、田安斉匡の十男だ。つまり、尾張藩では約五十年間、四代にわたって、将軍家の系統からの養子が藩主を独占していたのである。

この間、第十一代斉温が死去した天保十(一八三九)年三月、即日斉荘が後嗣に決まった際、大番組や馬廻組など、国元の中堅藩士らの不満が一気に高まった。

同年四月、馬廻組の大橋善之丞は上書を提出し、水戸家の先例を引きながら、尾張家が押し付け養子を受け入れれば、家中の「武威」が失われると嘆いた。さらに、田安家から「付人」が多く尾張家に入れば、家中の出費が嵩み財政に悪影響を及ぼすとした(木村慎平「嘉永・安政期の尾張藩」『名古屋と明治維新』所収)。

こうした不満が、慶勝擁立運動を支えていたのである。同年六月十四日には、四十七名が連署で竹腰正富に上書を提出している。連署に名を連ねた国学者の植松茂岳は、六月二十二日に慶勝擁立を周旋するために江戸に出発している。このときの慶勝擁立派が「金鉄」と呼ばれるようになっていく。

木村慎平氏は、植松宛の書簡にある「養君の件が真の目的なので、火中までも願い出るべきだと金鉄に心懸けている人もおります」を引いて、「信念や決意を曲げない意志の固さを表したものであろう」と書いている。

ただ、慶勝擁立運動は、まもなく急速にしぼんでいった。斉荘擁立を主導した成瀬正住が蟄居となり、これ以上幕府と事を構えるのは好ましくないという判断もはたらいた。さらに、かつて幕府による謹慎処分を受けたまま死去した七代藩主・宗春が赦免され、慶勝擁立派は不問に付されたため、騒動は一旦は収束した。

その後、弘化二(一八四五)年、斉荘は没し、第十三代藩主に就いた慶臧も嘉永二(一八四九)年に没した。江戸の年寄衆は将軍家近親から跡継を探そうとしたが、人材に乏しく、御三家同士の養子嗣の前例もなかったため、跡継は高須家当主の義建か慶勝にしぼられていった。結局、義建が五十一歳と高齢であったことから、慶勝継嗣が決定したものと考えられる。

塚本学・新井喜久夫著『愛知県の歴史』では、「嘉永二年(一八四九)、慶臧が病死すると、またしても幕府は斉荘の弟への相続をはかった。これにたいして、いまや一部の町人や村々の名望家たちをもふくんだ金鉄党の反対運動がおこなわれた」と書いている。

君山学派の真価

●孝経尊重の精神─君山学派の真価

尾張藩初代藩主・徳川義直(敬公)は、亡くなる直前の慶安三(一六五〇)年五月に『初学文宗』を撰した。そこで強調されたのが、「孝を以て人倫の第一義」とすることであった。

孝を重視した敬公の姿勢を受け、独自の学問樹立を目指したのが松平君山(くんざん)(一六九七~一七八三年)である。『徳川義直公と尾張学』は、「君山から初まつて連綿と孝経第一尊重の意を伝へてきたところ、学会の美事であるが、また尾張教学の面目を語るものといへよう」と記している。

君山の学問は、岡田新川(しんせん)らの門人を経て脈々と継承され、幕末の徳川慶勝の活躍を支える勤皇志士たちが輩出した。「尾張学概説」を著した鬼頭素朗は「君山の此精神は後世永く裨益して維新の原動力となり、此学派より、日比野秋江・田宮如雲(じょうん)・国枝松宇(しょうう)・阿部伯孝(みちたか)・丹羽花南(かなん)・田中不二麿・長谷川敬(けい)・千賀信立(せんがのぶたつ)等の志士を多く出して居る」と書いている。

君山は、元禄十(一六九七)年、尾張藩家臣・千村作左衛門秀信の子として生まれた。母は、初代藩主の敬公の師・堀杏庵(きょうあん)の孫である。君山は、幼い頃から母の薫陶を受けて育ち、十七歳頃から盛んに漢詩を作り始めている。

宝永六(一七〇九)年、同藩家臣・松平九兵衛久忠の娘婿として松平家に入った。享保二(一七一七)年には、六代藩主・徳川継友(つぐとも)に拝謁を許されている。寛保二(一七四二)年に著した『年中行事故実考』などが高く評価され、翌寛保三年に藩の書物奉行に任じられた。

延享四(一七四七)年、私撰地誌『岐阜志略』を著し、宝暦二年には八代藩主・宗勝の命を受けて千村伯済らと共に編纂した『張州府志』三十巻を完成させた。『張州府志』は尾張で初めての官撰地誌で、以降の地誌の模範となった。明和七(一七七〇)年には漢詩集『幣帚集』を刊行している。

君山は博覧強記と呼ばれるにふさわしく、様々な学問に通じていたが、医薬の分野でも功績を残している。彼が安永五(一七七六)年に著したのが『本草正譌(ほんぞうせいか)』である。同書は、その後尾張藩で発展した本草学のさきがけを成した。

君山は、朱子学・陽明学・古学・折衷学のいずれにも属さなかった。彼が儒学を受容したのは、わが国の「神皇の道」を強化するためにほかならない。鬼頭素朗は、次のように書いている。

〈君山は常に門弟に、「我は日本人なり。曾て聖教を学び文字に通暁するは我国の為にこれを為し、他邦の為に之を為さず」と教へて居る。君山の国家観が窺はれるのみでなく、彼の精神が那辺にあつたかが想像される。元来君山は儒学を採用せるものゝ、わが国の神皇の道の羽翼たらしめる為であつた。たゞの漢学ではなく、わが国の史実、法制、典故に即した学だつたことは明白である。これ等の学派の人々の著述もその通りであつた。即ち漢文漢籍を主としたがそれは手段であつて、その目的はわが国家の学であつたことが明白である〉

君山の門下からは、岡田新川をはじめ、優れた学者が出た。その新川の門を叩いたのが、後述する河村秀根の二男・河村益根である。そして、君山門下を特徴づけるものこそ、孝経尊重の精神だったのである。

孝経は、孔子の言動を曽子の門人が記したものとされている。秦の始皇帝による焚書坑儒の煽りを受け、一時その所在が不明となったが、前漢に入り、二種類の系統の本が再発見された。その字体から、古文・今文と呼ばれた。後に古文には孔安国による、今文には鄭玄による注釈が付けられた。古文は二十二章、今文は十八章から構成され、各章末尾に詩経・書経の文句が引かれている。朱子は各章末尾の詩経・書経からの引用を後世の追加と見て、削っている。

君山はこの孝経を教えの基本とした。『徳川義直公と尾張学』には、「常に孝経を以て治家の本となし、弟子に授けるにはまづ孝経を以てしたといふことであり、孝経直解の著もある」と書いている。一方、鬼頭もまた次のように記している。

「彼(益根)の漢学の師岡田新川にしても亦その師松平君山にしても、孝経に意を注ぎ、而も実行に移して、何々学派と判然と区別することは出来ないにしても明治維新の原動力となり、殆んどこの思想の影響によつて、我が尾張に於ては勤皇の志士を多く輩出して居るのは豈に偶然ならんや」

●君山門下の岡田新川・恩田蕙楼・磯谷滄洲

君山の門下のうち、岡田新川は「詩」で、恩田蕙楼(おんだけいろう)は「学」で、磯谷滄洲(いそがいそうしゅう)は「文」で知られた。

新川が作った詩は、二万余首に上る。彼は、元文二(一七三七)年に生まれ、幼い頃から君山に師事した。天明年間(一七八一~一七八九年)に、藩校明倫堂の教授に就任、また同時期、藩の歴史編纂所・継述館の総裁にも就いた。寛政四(一七九二)年には、明倫堂の督学に就任している。その後、自ら督学の職を辞し、明倫堂教授の立場で教え続けた。寛政十一年三月に死去している。

新川は、君山と同様に孝経を第一として弟子を指導した。彼が、孝経を自ら刊行したきっかけは、唐代の功臣・魏徵(ぎちょう)らが編纂した古代政治文献撰集『群書治要(ぐんしょちよう)』の刊行だった。

『群書治要』は、中国では早くに失われてしまったが、わが国にのみ残っていた。元和二(一六一六)年正月、徳川家康は『群書治要』の銅活字を補鑄して開版するよう、林道春、僧崇伝らに命じた。しかし、家康は竣工を見ずして、同年四月に薨去。翌五月に版行事業は完成した。ただ、刷り上った書物は紀州家に保存されていたが、広く流布されることはなく、八代将軍吉宗がその一部を幕府へ収めた。

そして天明七(一七八七)年、尾張藩九代藩主・宗睦が家康の遺志をつぎ、幕府から借り受けて、細井平洲に統督させて開板したのである。鬼頭素朗は、これを「尾張学芸史上不朽の業績」と評価している。

この書の存在は、清国にも知られて、四庫未収書目にも採録された。新川は、寛政六(一七九四)年、『群書治要』から『鄭註孝経』を取り出して、別に刊行したのである。

一方、「学」で知られた、君山門下の恩田蕙楼は、新川の弟であり、寛保三(一七四三)年三月に生まれている。藩主近侍などを経て、享和二(一八〇二)年、継述館総裁兼明倫堂教授に就任している。蕙楼は、『尾張略志』、『史記考』など多数の著作を残した。

そして、「文」で知られた滄洲は、元文二(一七三七)年生まれ。君山に師事し、明和元(一七六四)年、朝鮮使節の南秋月と詩を唱和し、藩主宗睦に賞されて留書頭に任ぜられた。著作に『尾張国志』などがある。

●幕末の志士への影響

岡田新川門下として注目されるのが、河村秀根である。彼の父・河村秀根は、前回紹介した天野信景門下で、十一歳にして七代藩主・宗春の嫡子国丸の小姓として召し出され、江戸に勤務した。三年後、国丸の早世により、宗春の表側小姓となった。

秀根は当初、卜部神道を学んだが、やがてそれに疑問を抱き、有職故実家多田義俊に師事し、さらに吉見幸和の門に入った。そして、『日本書紀撰者考』『撰類聚国史考』『日本書紀撰者弁』『神学弁』『首書神祗令集解』などを書き上げた。彼は、神道、有職故実、和歌等に関する知識を総合して「紀典学」という学問を組織した。

益根は、この父の学風を継ぎ、その遺業として『書記集解』を完成させている。また、寛政六(一七九四)年には、光格天皇まで百二十代の天皇について、諱や諡、院号その他の尊号や、系譜や改元、没年、山陵などについてまとめた『帝号通覧』を刊行している。

新川に師事した益根は、孝経尊重の姿勢を鮮明にし、その随筆「偶談」冒頭では、「人の行実は孝悌の道より外なし、此道にかけたる人は万事一も成がたし」と書いている。

しかも益根は、師の新川に先立つこと三年、寛政三(一七九一)年、『群書治要』から『鄭註孝経』を取り出して刊行している。盆根の『鄭註孝経』は当時それ程有名でなかったが、後に水戸の弘道館で会沢正志斎、藤田東湖らに師事した内藤恥叟(ちそう)によって見出されて有名になった。

一方、新川門下から出た人物として重視すべきは奥田鶯谷(おうこく)である。鶯谷は、宝暦十(一七六〇)年五月に美濃不破郡笠毛村で生まれた。文化元(一八〇四)年に明倫堂教授に就き、その後右筆組頭を務めた。そして、鶯谷に学んだのが、幕末の徳川慶勝の活躍を支える田宮如雲である。

そして、如雲の同門として活躍したのが、国枝松宇である。松宇は、寛政八(一七九六)年四月に生れた。少年時代の文化五(一八〇八)年には、「母に孝である」ことを賞され、銭三貫文を官から与えられている。彼は、赤穂義士を欽慕し、その遺聞を収集し、『義人録補正』二巻を著した。彼は、如雲らと尊攘運動で連携するとともに、丹羽花南や田中夢山らの勤皇志士を育てた。

小出侗斎に始まる尾張崎門学

●小出侗斎に始まる尾張崎門学

すでに、尾張崎門学は、第二代藩主・光友の時代に、浅見絅斎門下の小出侗斎(とうさい)(一六六六~一七三八年)によって始まっていた。吉見は、侗斎の門下でもある。また、侗斎に師事した須賀精斎の門人堀尾秀斎は、垂加神道を玉木葦斎に学び、尾張垂加神道の祖となった。秀斎が著したのが『名分大義説』である。

『円覚院様御伝十五ヶ条』には、秀斎の『名分大義説』も収められている。例言には「円覚院様御伝十五ヶ条、並に名分大義説は、孰れも尾張藩に於ける勤王説の濫觴(らんしょう)と目すべきものにして、維新の当時徳川慶勝卿の勤王は実に前者に啓発せられるところ多しと伝へらる。後者は、又名古屋に於ける崎門派の勤王説を尤も明瞭に発表したるものといふべし」と記されている。

立公の幼少時代、それを薫陶補佐したのが、敬公の孫に当たる美濃高須の藩祖松平義行であった。義行が師事していたのが、天野信景(一六六三~一七三三年)である。信景は、伊勢神道の再興者・度会延佳に学び、さらに吉見の門人でもあった。

尾張藩第三代藩主綱誠(一六五二~一六九九年)は、元禄八(一六九八)年に『尾張風土記』の編纂を命じていたが、吉見や信景とともに、その任に当たったが真野時綱である。

真野家は尾張の津島神社の神職の家系で、時綱は信景と同様に度会延佳に師事し、神道研究に励んだ人物である。

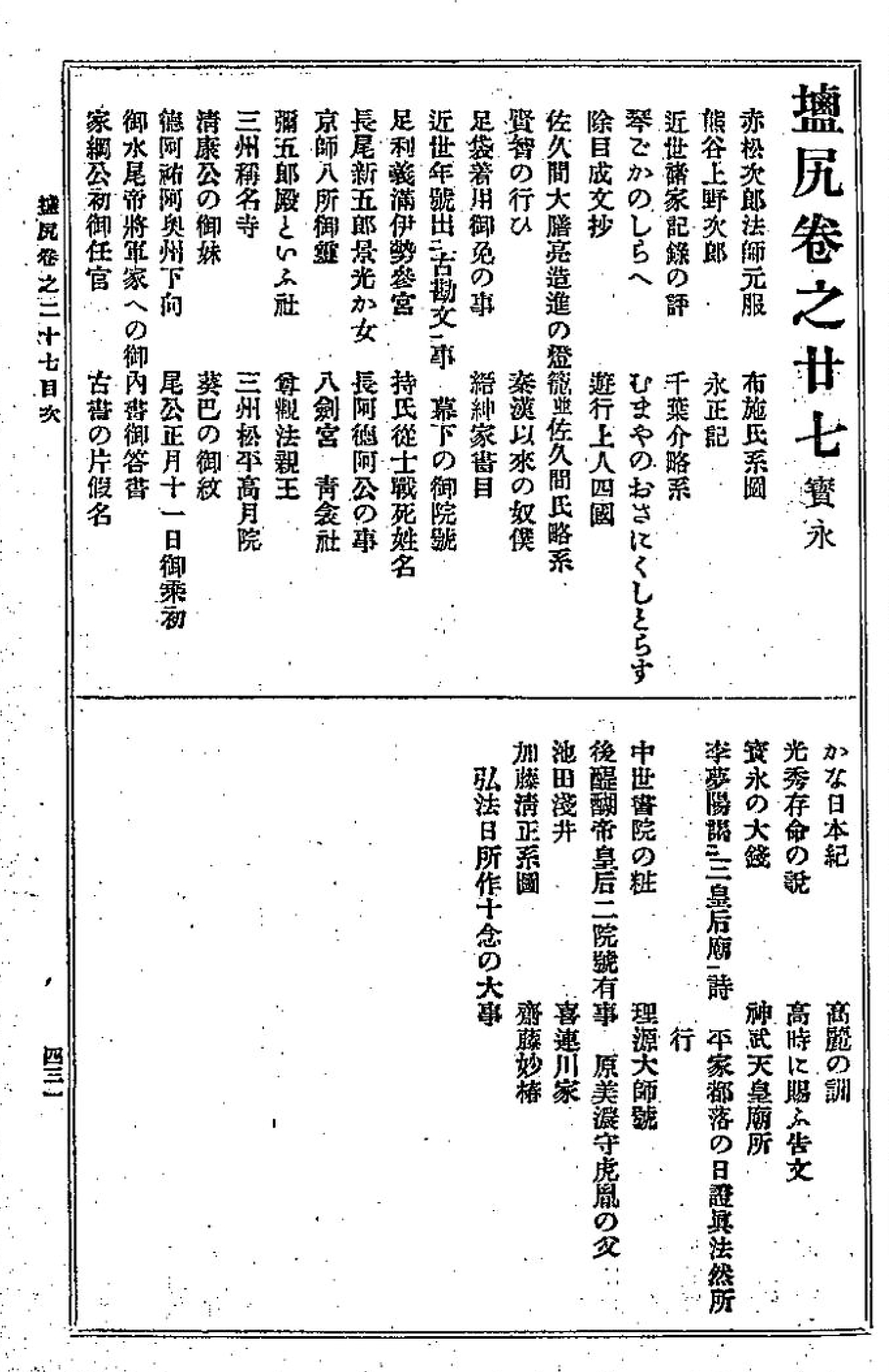

●敬公の南朝正統論

注目すべきは、信景が寛永年間(一六二四~一六四五年)に、畝傍御陵の所在を探求しようとし、その荒廃に心を痛めていた事実である。彼の随筆『塩尻』(二十七巻)には、「神武天皇は草昧をひらき中洲を平らげ百王の基を立て帝業を万歳に垂たまへり、其廟陵我君臣億兆尊信を致すべきに、今荒蕪(こうぶ)して糞田となり纔(わずか)に一封の小塚を残して農夫之れに登り恬(てん)として恠(あやし)とせずとかや 陵は奈良東南六里慈明山の東北也」とある。

注目すべきは、信景が寛永年間(一六二四~一六四五年)に、畝傍御陵の所在を探求しようとし、その荒廃に心を痛めていた事実である。彼の随筆『塩尻』(二十七巻)には、「神武天皇は草昧をひらき中洲を平らげ百王の基を立て帝業を万歳に垂たまへり、其廟陵我君臣億兆尊信を致すべきに、今荒蕪(こうぶ)して糞田となり纔(わずか)に一封の小塚を残して農夫之れに登り恬(てん)として恠(あやし)とせずとかや 陵は奈良東南六里慈明山の東北也」とある。

「山陵の荒廃は、古の理想の乱れ、衰えを示す一現象であり、わが國體の根幹を揺るがす由々しき問題である」。そう確信した蒲生君平は、寛政八(一七九六)年、山陵探索に着手し、その孤高の調査活動は享和二(一八〇二)に『山陵志』に結実するが、信景はそれに先立つこと百五十年以上前に山陵荒廃を由々しき問題と指摘していたのである。

さらに、義行が信景に贈った書状からは、敬公がすでに南朝正統論を唱えていたことが窺えるのである。書状によれば、当時、幕府は羅山の子春斎に本朝通鑑編纂を命じていたが、春斎は編纂にあたり、大友皇子を正統に仰ぎ、吉野の帝を皇統に備えようと願っていた。このとき、春斎は杏庵の子に、「もし、義直卿が在世ならば、協力を仰げるのに、いまは頼りになる人はいない」と述懐したという。あるいは、春斎は敬公と南朝正統論について語り、意見の一致を見ていたとも推測される。敬公の先駆性は、ここにも示されている。

「王命に依って催される事」に凝縮される敬公の尊皇思想は、その後尾張藩で維持され、大政奉還における第十四代藩主慶勝の活躍となって花開くのである。

近松茂矩『円覚院様御伝十五ヶ条』

●立公によって記された「王命に依って催される事」

敬公はまた、兵法の書『軍書合鑑』を撰していた。その末尾に設けられた一節が「依王命被催事(王命に依って催される事)」であった。ところが、その詳しい内容は歴代の藩主にだけ、口伝で伝えられてきた。その内容を初めて明らかにしたのが、第四代藩主・徳川吉通(立公、一六八九~一七一三年)である。『徳川義直公と尾張学』は次のように書いている。

〈四代吉通といへば、元禄の末から寛永正徳にかけての頃で、幕府の権力の最も強かつたとき、尊皇論はまだ影も見せなかつた頃であるから、……当時としては実に驚くべき絶対勤皇の精神であるが、尾張に於ては夙に義直以来はつきりと伝統し来つたところであつたのである。この内容は歴代藩主から継嗣に口伝されてきたものであつて藩主以外に知る者なかつたのであるが、吉通薨ずるに臨み、嗣五郎太まだ三歳の幼少であつたため、ここに茂矩に伝へてあとに残したのであるといふ。義直の精神はここ吉通に至つて顕露明白に発揮せられて一藩の指導原理となつたのであり、これを残さしめた吉通の功大なるものありとせざるを得ぬ〉

ここにある「茂炬」とは、吉通の侍臣近松茂矩のことである。茂矩は、吉通の遺訓を筆記し、それを『円覚院様御伝十五ヶ条』に収めた。

「御意に、源敬公御撰の軍書合鑑巻末に、依王命被催事といふ一箇条あり、但し其の戦術にはそしてこれはと思ふ事は記されず、疎略なる事なり、然れどもこれは此の題目に心をつくべき事ぞ、其の仔細は、当時一天下の武士は皆公方家を主君の如くにあがめかしづけども、実は左にあらず。既に大名にも国大名といふは、小身にても公方の家来あいしらひにてなし、又御普代大名は全く御家来なり、三家の者は全く公方の家来にてなし、今日の位官は朝廷より任じ下され、従三位中納言源朝臣と称するからは、是れ朝廷の臣なり、然れば水戸の西山殿(光圀)は、我等が主君は今上皇帝なり、公方は旗頭なりと宣ひし由、然ればいかなる不測の変ありて、保元・平治・承久・元弘の如き事出来て、官兵を催さるゝ事ある時は、いつとても官軍に属すべし、一門の好を思ふて、仮にも朝廷に向うて弓を引く事ある可からず、此一大事を子孫に御伝へ被成たき思召にて、此一箇条を巻尾に御記し遺されたりと思ふぞ」

立公が遺訓を記録させたのは、五郎太が幼少だったことがきっかけではあった。しかし、立公には尾張尊皇思想を顕現せんとする明確な志があったのではあるまいか。

立公は、敬公の尊皇思想を継承するとともに、自ら学問を深めていた。彼が学問を学んだ一人が、崎門派の吉見幸和(ゆきかず)(一六七三~一七六一年)である。

吉見家は、代々名古屋東照宮の祠官であり、立公の時代には尾張藩の多くの名流が吉見の門を叩いたという。吉見の『学規の大綱』の第一条には、〈一、神道は我国天皇の道、尊敬せずんばあるべからず。開闢以来、神聖治国の功労を以て、君臣の道厳に、祭政の法正しき事、国史官牒を以て事実を考るもの、国学の先務たり。俗学の輩、正偽を弁ぜずして、偽書妄撰の造言を信じ、偽作の神託、自作の古語、付会夭妄の説をまじへ説く者ゆべからざる事〉とある。

彼が力を尽くした著作の一つが『神道五部書説弁』であった。しかし、彼の考証重視の姿勢には弊害もあったのではなかろうか。近藤啓吾先生は、「大山爲起著『倭姫命世記榊葉抄』」(『続々山崎闇斎の研究』所収)で、次のように指摘している。

〈『倭姫命世記』の調査、そして解釈は、この後、垂加の学者や伊勢の神道家の間に盛大となる。しかしそれは、調査が進むにつれて次第に考証の面が強くなり、つひに元文元年成立の吉見幸和の『五部書説弁』や、文化七年具稿の伴信友の『倭姫命世記私考』の出現となり、『世記』の本文はずたずたに切断せられてその各条の原拠と綴合の実体が明らかにせられ、同書成立の事情も推察せられるに至つたが、同時に嘗ての『世記』に対する尊崇も一時に減衰し、それのみでなく、神道そのものが、信仰としてでなく考証考古の対象として考へられるやうになり、合理実証のみが学問であるとする弊が生じて来た〉

吉見の学問には、こうした問題もあったが、彼の門人の中からは尾張藩の尊皇思想発展に貢献する人物が出たことも否定し難い。『円覚院様御伝十五ヶ条』を筆記した茂矩もまた、吉見の門人である。

「王命に依って催される事」

●「幕府何するものぞ」─義直と家光の微妙な関係

名古屋城二の丸広場の東南角に、ある石碑がひっそりと建っている。刻まれた文字は、「依王命被催事(王命に依って催される事)」。この文字こそ、尾張藩初代藩主の徳川義直(よしなお)(敬公)の勤皇精神を示すものである。

名古屋城二の丸広場の東南角に、ある石碑がひっそりと建っている。刻まれた文字は、「依王命被催事(王命に依って催される事)」。この文字こそ、尾張藩初代藩主の徳川義直(よしなお)(敬公)の勤皇精神を示すものである。

江戸期國體思想の発展においては、ほぼ同時代を生きた三人、山崎闇斎、山鹿素行、水戸光圀(義公)の名を挙げることができる。敬公は、この三人に先立って尊皇思想を唱えた先覚者として位置づけられるのではなかろうか。

敬公は、慶長五(一六〇一)年に徳川家康の九男として誕生している。闇斎はその十八年後の元和四(一六一九)年に、素行は元和八(一六二二)年に、そして義公は寛永五(一六二八)年に誕生している。名古屋市教育局文化課が刊行した『徳川義直公と尾張学』(昭和十八年)には、以下のように書かれている。

〈義直教学を簡約していひ表はすと、まづ儒学を以て風教を粛正確立し、礼法節度を正し、さらに敬神崇祖の実を挙げ、国史を尊重し、朝廷を尊び、絶対勤皇の精神に生きることであつた。もつともこの絶対勤皇は時世の関係から当時公然と発表されたものではなく、隠微のうちに伝へ残されたものである〉

「隠微のうちに伝へ残されたものである」とはどのような意味なのか。当時、徳川幕府は全盛時代であり、しかも尾張藩は御三家の一つである。公然と「絶対勤皇」を唱えることは、憚れたのである。その意味では、敬公は義公と同様の立場にありながら、尊皇思想を説いたと言うこともできる。

「幕府何するものぞ」という敬公の意識は、第三代徳川将軍家光との微妙な関係によって増幅されたようにも見える。

敬公は家光の叔父に当たるが、歳の差は僅か四歳。敬公は「兄弟相和して宗家を盛りたてよ」との家康の遺言を疎かにしたわけではないが、「生まれながらの将軍」を自認し、「尾張家といえども家臣」という態度をとる家光に対して、不満を募らせずにはいられなかった。 続きを読む 「王命に依って催される事」