国史教育のあるべき姿を考える上で、平泉澄先生の『国史学の骨髄』は必読の書と信ずる。同書のポイントを順次紹介したい。平泉先生は同書「一の精神を欠く」(初出昭和3年12月)で次のように指摘している。

国史教育のあるべき姿を考える上で、平泉澄先生の『国史学の骨髄』は必読の書と信ずる。同書のポイントを順次紹介したい。平泉先生は同書「一の精神を欠く」(初出昭和3年12月)で次のように指摘している。

「国史の教育は大に改めねばならない。単なる年表抜書を改めて、文化の開展、国民生活の発展、国民思想の進展を明かにし、時代時代の相違をはつきりと描写すると共に、それにも拘らず、国史三千年を貫いて流れる所の精神を感得せしめねばならない。若し斯くの如くにして歴史のうちに己が真の姿を見出し、歴史のうちに己が使命を悟り、歴史のうちに人生の帰趨を求め得ないならば、歴史教育は畢竟無用の長物に過ぎないであらう」(同書143頁)

「日本の真価」カテゴリーアーカイブ

日本人の歴史に流れる「一つの精神」─平泉澄『明治の源流』

『明治維新という過ち』、『官賊と幕臣たち』などを著した原田伊織氏によって、「明治維新という過ちを犯したことが、その後の国家運営を誤ることになった」という歪んだ歴史観が流布されている。原田氏の一連の著作は、長州に対する会津の恨みに発しているように見受けられるが、その言説が明治維新の意義を覆い隠していることは決して看過できない。

『明治維新という過ち』、『官賊と幕臣たち』などを著した原田伊織氏によって、「明治維新という過ちを犯したことが、その後の国家運営を誤ることになった」という歪んだ歴史観が流布されている。原田氏の一連の著作は、長州に対する会津の恨みに発しているように見受けられるが、その言説が明治維新の意義を覆い隠していることは決して看過できない。

原田氏は江戸幕府体制の弊害を見つめることなく、江戸時代は平穏な社会であったと強調し、明治維新は薩長による大義なき権力奪取だったと主張する。彼の視野にあるのは、江戸と明治の対比のみであり、承久の変、建武の中興、明治維新の連続性は全く視野に置かれていない。これでは歴史に値しない。

明治維新の最大の意義は、700年に及ぶ幕府政治に終止符を打ち、天皇親政に回帰したことにある。その意義は、維新の源流に遡ってこそ明瞭になる。

筆者は、拙著『GHQが恐れた崎門学』においては、原田氏を厳しく批判したが、明治維新の意義を確認し、さらに日本人にとっての歴史とは何か考える際、極めて重要な示唆を与えてくれるのが、以下の平泉澄先生の言葉である。昭和45年4月に書かれたものである。

「歴史は、伝承であり、保持であり、発展である。もしそれ無くして、断絶があり、変易に過ぎないならば、それは厳密なる意味に於いて、最早歴史では無い。這般の道理は、精神の分裂錯乱が、人格の破滅である事を考へる時、おのづから明瞭であらう。

斯くの如く伝承を本質とする歴史の典型的なるものは、実に我が国の歴史であり、その最も光彩陸離たるものは、明治維新である。その原動力が遠く五百年を遡って建武の昔に存し、年暦を経る事久しくして却って感激の白熱化した事は、真に偉観と云って良い。

然るに建武の中興は、更に遡って承久の昔に発源し、承久と建武と明治と、一連の運動であり、一つの精神、脱然として六七百年を貫いて流れてゐる事は、一層大いなる感激で無ければならぬ。

之を理解する上に一つの障碍となるは、鎌倉、特に北条の政治を賞讃し、従って承久・建武の討幕運動を、いはれなく、勝つべき道理なしとする史論の存する事である。蓋し史伝真相を伝へず、泰時・時頼等、誤って賢人の名、善政の誉をほしいままにした為であり、一面には先哲仮託して人々の反省を求めた為に外ならぬ。

よって今本書は、短篇ながら是等の点を究めて、明治維新の源流を明かにしようとした。その時代を降るにしたがって簡略に附したのは、他に之を記述するもの、少なくない為である。前年刊行した父祖の足跡五冊と本書とは、実は相互照応するもの、願はくは聊か以て国史の理解に貢献せむ事を」(『明治の源流』はしがき」)

日本人が日本人の歴史を取り戻す上で最も重要なことは、日本人の歴史に流れる「一つの精神」であり、それを歴史に確認する際の「大いなる感激」であろう。

明治維新の意義についての大川周明の考え方─伊福部隆輝『五・一五事件背後の思想』

鳥取出身の文芸評論家・伊福部隆輝(隆彦)は、五・一五事件から2年後の昭和8年に『五・一五事件背後の思想』(明治図書出版)を刊行し、五・一五事件の背後の思想として西鄕南州、北一輝、権藤成卿、橘孝三郞、大川周明の思想を取り上げた。

鳥取出身の文芸評論家・伊福部隆輝(隆彦)は、五・一五事件から2年後の昭和8年に『五・一五事件背後の思想』(明治図書出版)を刊行し、五・一五事件の背後の思想として西鄕南州、北一輝、権藤成卿、橘孝三郞、大川周明の思想を取り上げた。

伊福部は、徳川幕府に関する以下の大川の主張を引く。

〈徳川家康は国民が再び皇室の神聖を意識し始めてたるに対し、固よりこれを抑止し、又は之に背馳するやうな愚は敢てしなかつた。彼は足利将軍が皇室を無視するに反し、努めて皇室に尊崇の念を示さうとした。彼は皇室の収入を増し、宮廷を修理し、朝廷の儀式を復興し、只管その尊厳を加へることに心を用ひたのであります。

しかも家康の加へんとした尊厳は宗教的尊厳であつて、断じて政治的尊厳ではなかつた。日本の天皇は天神にして皇帝であるにもかゝわらず、家康は天皇の宗教的尊厳の方のみを高めることによつて国民の尊崇心に満足を与へつゝ、他面一切の政権を皇室より自家の掌理に収め、天皇をもつて皇帝にはあらで単なる天神たらしめたのであります〉

そして、伊福部は、〈明治維新とは実にこの徳川によつてなされた歪曲をその正しい位置「天神にして皇帝」たることに天皇をなさしめたところにある〉と大川は主張したと書いている。

明治維新への胎動は、それに遡ること100年以上! 先覚者・竹内式部とは?

徳川幕府の専横に対する皇室の嘆き

徳川幕府成立からおよそ百五十年後の宝暦六(一七五六)年、崎門学派の竹内式部は、桃園天皇の近習である徳大寺公城らに講義をし、熱く訴えかけました。

徳川幕府成立からおよそ百五十年後の宝暦六(一七五六)年、崎門学派の竹内式部は、桃園天皇の近習である徳大寺公城らに講義をし、熱く訴えかけました。

今の世の中は、将軍がいるのを知っているが、天子様がいるのを知らないありさまである。これは、つまり関白以下の諸臣が学に暗く、不徳であったためにほかならない。もし、諸臣が学問に励み、徳を磨いたならば、天下の人心は朝廷に集まって、将軍も政権をお返しするであろう、と。

式部の言葉を聞いた公卿たちは、ハッと目が覚める思いで、自らの使命を改めて考えたことでしょう。公卿たちが皆、公城のような姿勢であったなら、すでにこのとき王政復古に向けた静かな運動が開始されていたかもしれません。しかし、王政復古が実現する慶応三(一八六八)年まで、徳川幕府はその後百十年も続いていくのです。

いまだ式部の時代には、彼の講義が幕府の忌憚にふれる危険なものだと考え、自己規制してしまう公卿が少なくなかったのです。それほど徳川幕府の朝廷対策は徹底されていました。幕府は、彼らに反感を抱いた大名が朝廷を中心に事を挙げることを強く警戒していたのです。

徳川幕府は、慶長十八(一六一三)年に公家衆法度を出し、行儀、法度に背く公家を流罪に処すことなどを定めました。同年に出された「勅許紫衣の法度」も、朝廷の権限を制限するものでした。「紫衣」とは高僧だけが着用できる紫色の袈裟で、古くからその着衣の許可は朝廷によって下されていました。ところが幕府は、この法度によって、大徳寺・妙心寺・知恩寺・知恩院・浄華院・泉涌寺・栗生光明寺の七カ寺に対して、「紫衣」の勅許を得る場合には、事前に幕府へ願い出て幕府の許可を得るようにと定めたのです。

幕府は元和元(一六一五)年七月十七日に、禁中並公家諸法度を発布しました。この法度は十七条にわたり、その第一条は「天子諸芸能のこと、第一御学問なり」と定めました。第十一条には、「関白・伝奏並びに奉行職事など申し渡す儀、堂上地下の輩相背くにおいては、流罪となすべき事」と謳われています。関白は五摂家(近衛家・九条家・二条家・一条家・鷹司家)が就任する朝廷官職のトップですが、その任免は天皇の自由にはならず、すべて幕府との協議と承認を必要とするようになりました。

幕府は、関白とともに、幕府と朝廷の交渉・連絡役の「武家伝奏」、様々な朝儀を執行した蔵人役の公家「奉行職事」らによる朝廷統制体制を固めたのです。さらに、直接朝廷を統制、監視するために京都所司代を置きました。

徳川幕府の専横に対する皇室の嘆きは、例えば、後水尾天皇(在位:一六一一~一六二九年)がお書きになった『御訓誡書』の冒頭にはっきり示されています。

「むかしこそ何事も勅定をばそむかれぬ事のやうに候へ、今は仰出し候事さらにそのかひなく候、武家は権威ほしきままなる時節の事と候へば、仰にしたがひ候はぬも、ことはりと申べく候歟」

宝暦事件に至る朝幕関係において特筆すべきは、霊元天皇(在位:一六六三~一六八七年)による大嘗祭再興です。学習院大学教授の高埜利彦氏は、霊元天皇が目指した朝廷復古の動きは伏流し、「宝暦事件」に際して顕在化したと書いています。

大嘗祭は、文正元(一四六六)年に室町時代の後土御門天皇即位に伴って挙行されて以来、霊元天皇が貞享四(一六八七)年八月十三日に大嘗会を簡略な形で復興するまでの二百四十年間、中断されていたのです。

皇室再興と独自の政策展開を目指した霊元天皇は、幕府と距離をとり、左大臣近衛基煕ら「親幕派」の公卿による統制を退けようとしました。

ここで注目すべきは、霊元天皇と崎門学派との関係です。藤田覚氏によると、闇斎から垂加神道の奥義を伝授された正親町公通は、霊元天皇に山崎闇斎の『中臣祓風水草』を献上していました。また、近藤啓吾先生が指摘している通り、徳川光圀(義公)は延宝八年、平安時代から江戸初期までの各種古典の序・跋・日記などを収録した『扶桑拾葉集』を、後西上皇と霊元天皇に献上しましたが、そのとき水戸から上京した使者は、闇斎の門人だった鵜飼錬斎でした。さらに、中院道茂、土御門泰福らの闇斎門下もこれに協力していました。

近藤先生は、さらに一条兼輝が垂加神道の相伝を得ていた事実や後西天皇の第八皇子、八条宮尚仁親王に師としてお仕えしたのが闇斎高弟の桑名松雲や栗山潜鋒らだった事実を挙げています。潜鋒については、第三章で改めてふれることにします。 続きを読む 明治維新への胎動は、それに遡ること100年以上! 先覚者・竹内式部とは?

権藤成卿の君民共治─伊福部隆輝『五・一五事件背後の思想』

鳥取出身の文芸評論家・伊福部隆輝(隆彦)は、五・一五事件から2年後の昭和8年に『五・一五事件背後の思想』(明治図書出版)を刊行し、五・一五事件の背後の思想として西鄕南州、北一輝、権藤成卿、橘孝三郞、大川周明の思想を取り上げた。

鳥取出身の文芸評論家・伊福部隆輝(隆彦)は、五・一五事件から2年後の昭和8年に『五・一五事件背後の思想』(明治図書出版)を刊行し、五・一五事件の背後の思想として西鄕南州、北一輝、権藤成卿、橘孝三郞、大川周明の思想を取り上げた。

伊福部は、権藤成卿の君民共治論について、次のように書いている。

〈彼は君民共治の主張者である。君民共治より他にわが国のあるべき政体はないといふのが彼の絶叫してゐるところである。(中略)これこそが日本の國體であり、しかも誇るべき國體であるといふのが、彼のいつわらざる心情である〉

そして伊福部は、権藤の『君民共治論』の大要を次のように整理する。

〈抑もわが建国の際に於ける神武天皇の鳥見山の御誓誥をはじめとし、崇神天皇の天社国社の御分祀、成務天皇の自治の御立制、雄略天皇の御遺詔、大化改新の御詔勅、更に近くは慶応四年八月に於ける明治天皇即位の大礼の際の御宣命等の中に、これを見出すのであつて、それは常に。これこそほが國體であるとして、畏れ多くも天皇御自ら常に仰せられてゐるといふのである。(中略)従つて彼は、この学術的思想的立場より、フアツシズムの如き独制主義を排撃するのみではない。今日の官治主義そのものをも否定するものである〉

伊福部は、このように権藤成卿の『君民共治論』をとらえた上で、「治める」とは何かという本質的問題を問い直し、権藤の考え方を説明する。

〈今日政治とは、普通支配することであり、搾取することであると考へてゐる。殊にマルキシズムの流行以来、斯くの如き考へ方は一般的に瀰漫してゐる。

しかし政治を斯くの如く考へることは甚だ間違つてゐる。すくなくとも権藤思想に於ける政治とは、凡そ斯くの如きものではない。

政治とは如何なるものであらうか。彼はいふ。政治とは社稷を偏頗なく守ることであると。

では社稷とは何であらう。これを簡単に云へば、社とは土であり、稷とは食べ物である。土と食物、これは国民衣食住の大源である。又国民道徳の大源である。更に国民漸化の大源である。国家建立の大源である。基礎である。

従つてこの社稷に対しては、如何なるものもこれを私することは出来ない。これを誰人も私せず、公のものとして、すべての人々に享受せしめる、この仕事こそが政治である。

神武天皇の御東征の精神、天智天皇の蘇我氏誅伐の御精神など、この社稷を私せんとするものへの懲罰であることを考ふる時、わが国政治の本質の如何なるものであるかゞ明瞭になるであらう。

しかして斯くの如き政治を見て来る時、それが政治である限り、君民共治以外にあるべからざることが明らかであらう。蓋し、この社稷はわが皇家の自ら任務とされたところであると云へ、しかもそれに安んじて無関心になることなく、国民自らが自らを戒飭して聖旨にもとらぬやうに努むべきことは、正しき国民の義務であらうではないか〉

五・一五事件を指導した思想は世界を救う思想である!

鳥取出身の文芸評論家・伊福部隆輝(隆彦)は、五・一五事件から2年後の昭和8年に『五・一五事件背後の思想』(明治図書出版)を刊行し、五・一五事件について次のように評した。

鳥取出身の文芸評論家・伊福部隆輝(隆彦)は、五・一五事件から2年後の昭和8年に『五・一五事件背後の思想』(明治図書出版)を刊行し、五・一五事件について次のように評した。

「それは国民の意識的文化感情とは全く逆な事件である。それは全く夢想だにしなかつたところの突発事件であらう。

しかも一度発せらるゝや、この事件は、国民の文化感情、社会感情に絶大な反省的衝撃を与えた。

(中略)

五・一五事件の意義は、犬養首相が斃されたことでもなく、其他が襲撃されたことでもない。又政界不安が起つたことでもなければ、農民救済議会が召集されたことでもない。

それは国民に文化的反省を起さしめたこと、日本的精神を振興せしめたことそのことでなければならない。

事実、五・一五事件までのわが国民は、その将来への文化意識に於て、何ものも日本的なる特殊なる文化精神を感じ得てゐなかつた。共産主義を認めるか否か、それは別である。しかし日本の進むべき文化的道が、過去の日本の精神の中に求めらるゝとは一般的に考へられてはゐなかつた。それは飽迄も欧米への追随それだけであつた。

然るにこの事件を契機として、斯くの如き欧米模倣の文化的精神は改めて批判されんとして来、新たなる日本的文化精神が考へらるゝに至つたのである」

伊福部はこのように事件を評価した上で、事件の背後にあった思想に迫っていく。彼は「彼等をして斯くの如き行動をなさしめたその思想的根拠は何であつたか」と問いかけ、血盟団事件も含めて、彼等が正当だと感じさせた思想として、以下の5つを挙げている。

一、大西郷遺訓

二、北一輝氏の日本改造思想

三、権藤成卿氏の自治制度学思想

四、橘孝三郎氏の愛郷思想

五、大川周明氏の日本思想

そして、伊福部は「これは単に彼等を指導したのみの思想ではない。実にこれこそは、西欧文明模倣に爛朽した日本を救うところの救世的思想である。

西欧文明は没落した。新しい文明の源泉は東洋に求められなければならないとは古くはドイツの哲人ニイチエの提唱したところであり、近くはシユペングラアの絶叫するところであるが、これ等の五つの思想こそは実に単に日本を救ふのみの思想でなく、おそらくは世界を救ふ新文明思想であらう」と書いている。

我々は、「五・一五事件を指導した思想は世界を救う思想である」という主張に、改めて向き合う必要があるのではないか。

尊皇思想を鼓吹した『新葉和歌集』

平泉澄先生門下の鳥巣通明先生は、『恋闕』において、「久しきに亘って醸成された上代思慕に基く尊王論が倒幕論に発展するには、熱と力を与へる他の契機が必要であつた」と指摘し、その一つとして考えるべきものが吉野時代の回顧だと説いた。そして、吉野時代の回顧として重要なものとして、太平記、神皇正統記とともに新葉和歌集を挙げ、次のように書いている。

平泉澄先生門下の鳥巣通明先生は、『恋闕』において、「久しきに亘って醸成された上代思慕に基く尊王論が倒幕論に発展するには、熱と力を与へる他の契機が必要であつた」と指摘し、その一つとして考えるべきものが吉野時代の回顧だと説いた。そして、吉野時代の回顧として重要なものとして、太平記、神皇正統記とともに新葉和歌集を挙げ、次のように書いている。

〈最後に新葉和歌集について考へよう。これは 後醍醐天皇の皇子 宗良親王が撰集し給ひしもの、「かみ元弘のはじめより、しも弘和の今にいたるまで、世は三つぎ、年はいそとせのあひだ」吉野の 朝廷に仕へて、滅私奉公の誠を捧げた人々の歌を含んでゐる(序文)。内容については親しく繙くべきであり、多くの解脱もなされて居るから、こゝでは佐々木信綱博士の雄渾適切なる一文を引用するに止めよう。

新葉集をとつて一首を高唱すると、切つて離した弓弦の高鳴る響が聞える。馬上の武士の草摺に触れて錚鑅たる佩剣の響が聞える。更に暝目して当時を想像すると御簾あらはに板敷寒き行宮の夜、嵐に瞬く燈火の下に侍してもとの都にかへさずらめやと憤り歌つたおもかげが現はれる。皇事に痩盡せる白髪の准后が、敵中ふかき孤城の一室に史筆をとるさまもうかぶ。新葉集は熱烈の作に富んで浮華の調がない、云々。(改造社版『頭註 新葉和歌集』序文)

その立場の相違の故に、新後拾遺集、新続古今集撰集の際には、事大主義の「心なき撰者」により門戸を鎖され、足利政権下を通じて不遇であり、わづかに書写せられて伝はつたが、近世になると、承応二(一六五三)年、寛文二(一六六二)年、宝暦元(一七一五)年と開板せられ、承応二年板と同板で年月不明の版本もあり、ひろろく流布することになつた。そしで光圀卿が扶桑拾葉集を集めた時、二十一代集と同格に待遇されたのであつた。このことについて吉田令世がいみじくも「大日本史に南朝を正統と立給へると、この新葉集を勅撰の中に入れたまへるとはやがておなじ趣」である(歴代和歌勅撰考)と指鏑してゐるのは人のよく知るところである。応永三十二(一四二七)年兵部卿師成親王が「斯書は南朝慶寿院法皇御在位の時、予が叔父中務卿宗良親王に詔して撰せしめらるゝ所なり云々(富岡氏本 新葉集奥書)」と仰せられてゐることを思へば、新葉集は、こゝにはじめて正しき地位を与へられたと云ふべきであらう。然してこの光圀卿と相前後して吉野時代の修史の業を企てた加賀侯前田綱紀が、宗良親王賛辞を作り、その中より今日人口に膾炙せる御歌

君のため世の為なにか惜しからむ 捨ててかひある命なりせば

を抽出し「命を委ねるの志節、所謂君に身を忘れ、国に家を忘れる語にも叶へり」と云つたのは本書が単に史料乏しき吉野時代研究の資料としで重用されたばかりでなく、その内容をなす悲歌が尊王思想鼓吹に役たつー径路を示すものであらう〉

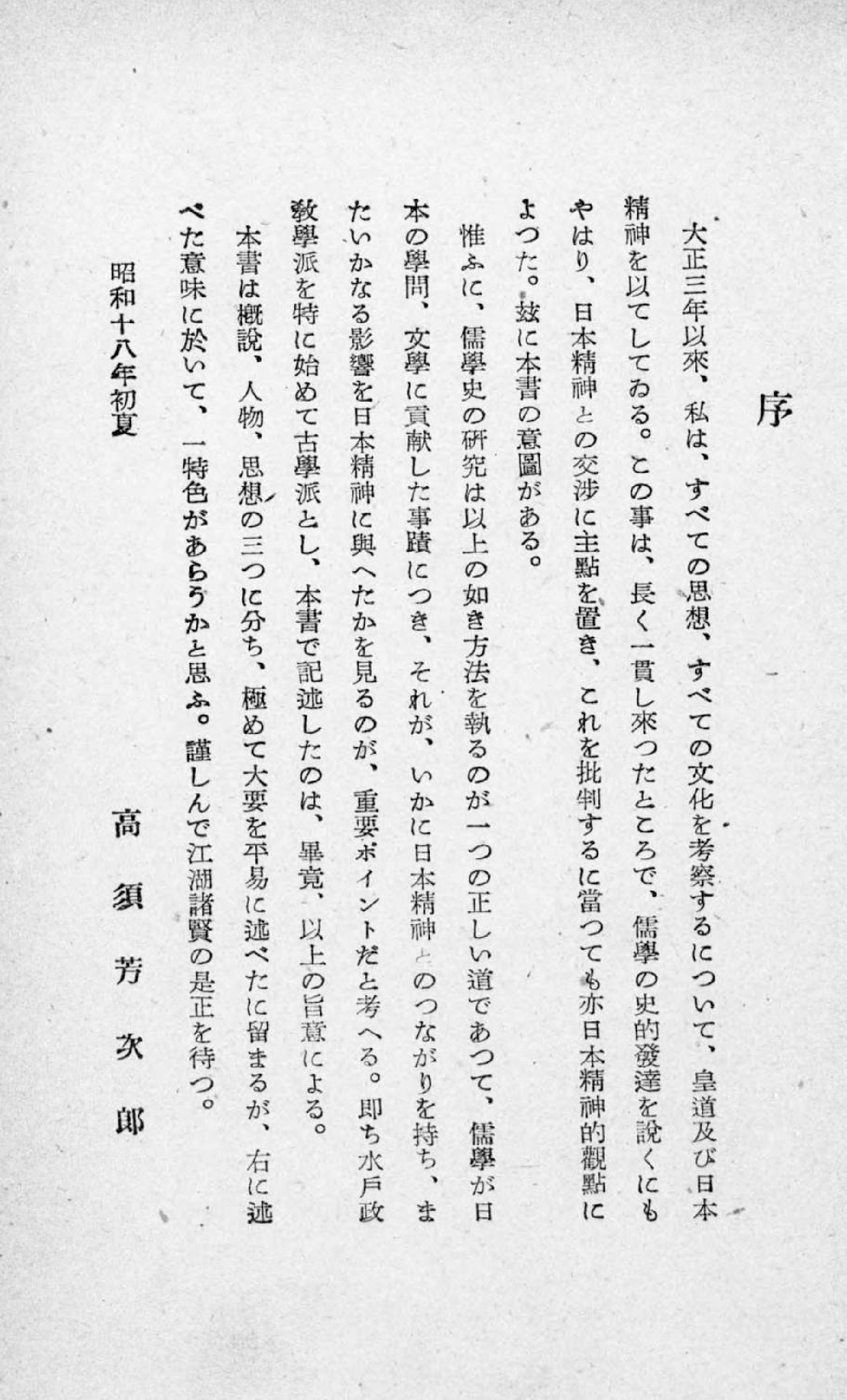

高須芳次郎の会沢正志斎評

高須芳次郎は『近世日本儒学史』(越後屋書房、昭和18年)において、会沢正志斎について次のように評している。

高須芳次郎は『近世日本儒学史』(越後屋書房、昭和18年)において、会沢正志斎について次のように評している。

〈就中「新論」は……日本國體の尊厳を理論の上から詳しく説いた最初の書であつた。それと共に農本主義を叫んで、士民の経済的行詰りを打開し、忠孝一本主義を唱へて、国民の思想的立場を強力ならしめることにつとめた。その国防論の如きも、軍事科学の知識を本にして、詳しく陸海軍の新設備を論じ、頗る当時に適切だつた。

それ故天下の志士、国士を以て任ずる人々は争うて「新論」を読んだのである。真木和泉、平野次郎、安達清風らはいづれも「新論」から少からぬ感銘を得た。その他、薩長と土肥諸藩の人々のうちには「新論」愛読者が多かつたのである。かうして「新論」一篇は正志斎の名を全日本に伝へ、彼の風采を想望して水戸へくる有為の青年がなかなか多かつた。吉田松陰も亦正志斎を崇拝してその教へを受け「会沢先生は、人中の虎だ」と感嘆した。

(中略)

正志斉はまた文章に長じ、精力に富んで頭脳が明快であつたから、水戸学精神を世に普及するために年々著述を出した。中にも「下学遺言」「及門遺範」の二書は、水戸政教学の本旨をよく伝へ、後人を感奮せしめる力が強い〉

【書評】山本直人先生『敗戦復興の千年史』

以下、『月刊日本』平成29年4月号に掲載した、山本直人先生の『敗戦復興の千年史』(展転社)の書評を紹介する。

以下、『月刊日本』平成29年4月号に掲載した、山本直人先生の『敗戦復興の千年史』(展転社)の書評を紹介する。

戦後体制からの脱却を果たせないまま流れた72年間という歳月は、評者には長過ぎる時間に感じられてきた。その感覚をいくらか緩和してくれたのが、著者が平成27年9月に日本国体学会主催の講演会で行った講演だった。

この講演をきっかけに成ったのが本書だが、とりわけ評者が強い印象を受けたのが、講演で紹介された昭和天皇のご発言である。敗戦直後、米内光政海軍大将が昭和天皇に拝謁し、「敗戦の結果、日本の復興というものは、恐らく五十年はかかりましょう。何とも申し訳ないことでありますが、何卒、御諒承をお願い致します」と申し上げた際のお言葉である。この時、昭和天皇は米内に対して、「五十年で日本再建ということは私は困難であると思う。恐らく三百年はかかるであろう」と仰せられたのである(本書201頁)。

著者は、〈白村江から三百年といへば、元号でいふと応和年間にあたる。応和年間といへば村上天皇の御治世。すなはち、後年朝廷にとつての理想政治とされた「延喜天暦の治」のただ中にある〉と指摘し、白村江敗戦後の国家再建におよそ300年を要したことに注目する。

わが国の歴史において、本来の姿である天皇親政の時代が一貫して続いてきたわけではない。鎌倉幕府以来、明治維新に至るまで、700年に及ぶ幕府政治の時代が続いたことを考えるにつけ、歴史を長いスパンでとらえる視点が必要だと痛感する。

本書は、白村江敗戦後の天智天皇と、大東亜戦争敗戦後の昭和天皇とを重ね合わせ、その戦後復興の意味を問いかける。

昭和天皇は、昭和21年8月14日に、首相、閣僚たちを召されたお茶会で「終戦記念日にあたって、私はかつて(大正九年の春)大宰府を訪れたときに聞かされた、あの有名な白村江戦の故事を思い出した。あのときは百済の再興を援助するべく、日本軍が出勤したが、唐と新羅との連合軍に完敗してしまった。そのあとで、当時の天智天皇がおとりになった国内整備の経綸を、文化国家建設の方策として偲びたい」とお話しされた(本書10頁)。

著者は白村江の戦いと大東亜戦争を対照し、それぞれの戦争に至る過程と敗戦後の歩みを比較する。飛鳥から白鳳期にかけての古代史と、明治から昭和までの近現代史を対照した年表(17頁)を見ると、文明開化(外来思想の受容)の発展とその衰退過程において、多くの符合があることに驚かされる。例えば、欽明13(552)年の仏教伝来と嘉永6(1853)年の黒船来航は、ともに「新文明との衝突」と位置づけている。戦後復興の共通点については、次のように述べる。

「白村江敗戦以来、大津宮で天智天皇が積極的に国内改革を進められたのと同様に、昭和天皇は日本が嘗てない世界規模の大戦の負け戦に直面し、しかも米軍による占領下といつた史上例のない事態にあつて、どうにかこの危機を乗り越えるべく、戦後改革を進めてこられた」(12頁)

白村江敗戦からの国家再建においては、律令制度の導入など「唐化」が進んだ。この「唐化」から脱却し、「延喜天暦の治」をもたらしたものは、天皇親政というわが国本来の姿への希求だったと評者は考えている。まず、醍醐天皇の父・宇多天皇(在位:887~897)が摂関政治を排除し、天皇親政に復すという明確な意志を示された。宇多天皇は、894年に遣唐使を廃止し、さらに『日本三代実録』など国史編纂に着手した。同時に、漢詩全盛時代においてもなお、国民には日本語護持の理想が維持され、やがて醍醐天皇時代の『古今和歌集』に結実した。

著者は、〈三百年の復興の道のりは、まだまだ緒に就いたばかりである。今から三十年後の「戦後百年」までに、新たなる「千年紀」への一歩が踏み出せるや否や。それは「今、ここ」を生きる、現在の我々自身の手に委ねられてゐる〉と結んでいる。

大東亜戦争敗北からの国家再建においても「米化」が進行した。それは非常時の手段であったが、いまやそれが目的化してしまっているようにも見える。

長い年月がかかろうとも、「米化」から脱却して、わが国本来の姿を取り戻すには、日本人がその理想を見失わず、日本語護持、国史護持を貫けるかどうかにかかっているのではなかろうか。

勤皇の志士・栗原孫兵衛

太宰府天満宮の境内には、和魂漢才碑が祀られている。菅公の精神学識を伝えるこの碑の建立に尽力したのが、勤皇の志士・栗原孫兵衛である。栗原のことを、日本経済大学経済学科専任講師の竹川克幸氏が平成29年3月10日の『産経新聞』で詳しく紹介している。

太宰府天満宮の境内には、和魂漢才碑が祀られている。菅公の精神学識を伝えるこの碑の建立に尽力したのが、勤皇の志士・栗原孫兵衛である。栗原のことを、日本経済大学経済学科専任講師の竹川克幸氏が平成29年3月10日の『産経新聞』で詳しく紹介している。

大宰府天満宮の門前町、大町旅館街にある旅館松屋(現在は「維新の庵・松屋」)主人だった栗原は、勤皇の志士たちへの支援を惜しまず、安政の大獄の際には勤皇僧・月照をかくまった。また、文久3(1863)年の八月十八日の政変で長州に逃れた七卿のうちの五卿が太宰府に移送されたときには、栗原が密会の場を提供した。

加藤司書や月形洗蔵ら筑前勤王党が弾圧された慶応元年の(1865)年の「乙丑の変」では栗原も連座している。慶応4(1868)年2月に赦免され、明治13(1880)年に死去。

「維新の庵・松屋」では、かつて志士も食べたという名物梅ヶ枝餅をいまも食べることができる。