アジア諸国が団結して欧米列強の支配から脱することを目標としてきた在野の興亜論者たちにとって、日中間の対立こそが最大の障害であった。昭和12年7月の盧溝橋事件を発端として志那事変が勃発すると、興亜論者の苦悩はさらに深まった。なぜ、日中は手を結ぶことができなかったのか。東亜連盟運動に参画した金子定一は、「新王道の黎明─協和」(昭和13年8月)において、次のように書いている。

アジア諸国が団結して欧米列強の支配から脱することを目標としてきた在野の興亜論者たちにとって、日中間の対立こそが最大の障害であった。昭和12年7月の盧溝橋事件を発端として志那事変が勃発すると、興亜論者の苦悩はさらに深まった。なぜ、日中は手を結ぶことができなかったのか。東亜連盟運動に参画した金子定一は、「新王道の黎明─協和」(昭和13年8月)において、次のように書いている。

〈亜細亜果して劣弱か。東洋人は祖先の偉業を追懐しつつ永久に欧米人の奴隷となり了るか。茲に日本は敢然として起つた。日露戦争はその小手調べであつた。「小日本の黄色民族。ロシア大帝国に捷つ。」この一事は全世界の有色人をして驚喜せしめた。この秋を以て日支は直に結ぶべきであつた。そして新世紀の新面目を作るべきであつた。蓋し之は日支両国、東亜大民族が世界歴史に負へる使命であつたのだ。

日本にも、支那にも、この使命を解する人があつた。然るに欧米に魅せられ、彼に心酔し、若しくは彼に屈する慣ひが性をなした人々の方が絶対に多数であり、非常な懸絶を以つて有力であつた。かくて日本も、支那も、各々異つた意志と形式とを以て欧米と結び、日支互に相剋した。又しかあるべき様に西力が日支両者を操縦した。

日本は流石に支那より早く目醒めてゐた。そして百方支那の心を纜らんとは試みた。然し事ごとに失敗した。この失敗には、日本として自ら責めなければならぬ点も尠くない。日本は其非迄も西洋に学ぶことを已めなければいけない〉(『日本民族の大陸還元』122頁)。

以上のように、金子は日中が結合を妨げた要因として、日本でも中国でも、欧米に心酔し、屈服する人たちが多数を占めていたことを挙げた。さらに、金子は日中結合の失敗の原因を満洲国統治による民族協和の遅れに見出す。

〈独立以来七閲年、満洲国は慥に恥かしからざる進歩を邃げつゝある。然し若し、更に速やか真の民族協和の実を挙げ、日系と満系とが肝胆相照し得たならば、同民族の如くに隔てなきつきあひを敢てし得たならば、或は今次の支那事変も起らすに済んだのかも知れぬ〉(同126頁)。

続けて金子は〈「九族を親和し、百姓を平章にし、万邦を協和せしめる。」といふことは、古代支那哲人の理想である。この理想は即ち我日本の肇国の理想と相通ずるものだ〉と民族協和の理想を唱え、満洲協和会の成長を次のように求めた。

〈(協和会は)もっと成人しなければならぬ。/協和会の成人とは何ぞや。まづ民族協和の実が挙がることである。そしてこの民族協和の目的が少くも東亜三国、日満支団結の企図の前提であることが明かにせられなければならぬ。且つ日満支三国団結の真意義は、道義世界とその平和とを招来せんが為めでなければならぬ。かくして協和会は満洲国の五族協和から出発して、万邦協和にまで進展すべきその前途の光栄に輝き得るのである〉

「興亜」カテゴリーアーカイブ

金子定一「日本国の新認識から『民族社会』主義まで」

戦前は「日本海湖水化」を提唱し、戦後もアジア主義思想を維持した金子定一が岩手を拠点に主催していたのが、雑誌『開発クラブ』である。同誌第7巻(昭和29年)8月号を入手した。

戦前は「日本海湖水化」を提唱し、戦後もアジア主義思想を維持した金子定一が岩手を拠点に主催していたのが、雑誌『開発クラブ』である。同誌第7巻(昭和29年)8月号を入手した。

巻頭に金子の「日本国の新認識から『民族社会』主義まで」が掲載されている。金子の肩書は岩手県護国同志会長となっている。

8頁にわたる論文の構成は以下の通り。

はしがき

世界の変動と日本の変革

国家至上主義の功罪とその追放─国家観念の幻滅

維新廃藩と世界連邦論

進化論的に日本を見る─民族の生成と建国と相伴う

外物心酔摂取と消化、模倣と独創

日本民族の欠陥も亦著しい

固有日本の回顧

いまの左傾は幕末の「勤王」の地位

明治維新は開国思想で─日本の将来は民族主義で

日本「民族社会」主義とアジア的日本

結びの言葉

「日本『民族社会』主義とアジア的日本」では以下のように主張している。

「日本は、国の成り立ち、歴史、またアジア的貧困の境遇にある。その民族社会主義は、アジア的・日本的独特のものでなければならない。社会主義的政策はすでに日本の常識にとなつているので、これを『日本民族社会』として如何に体現すべきかは、何人にも一応見当がつくであろう。

嘗ての、武者小路実篤の『新らしい村』は古いが、私は有志によつて、民族社会主義日本のモデルケースがどこかで創められていはしないかと思う。

私は、欧米流知性人達の言説に触れる機会の多かろうところの人々を読者としてこの篇を綴つた。然し世界は欧米の外にもう一つある、それはいうまでもなく、アジア的貧困ということの外の意味でのアジアである。日本はアジアに国して、アジアの文化を悉く摂取し、消化して自分の血肉として今日に到つた。その、日本の本来的なものはこれである。『日本民族社会』も、その由来に於て、遠隔に於て、これに基くべきものが多大である。日本の国を再認識して『民族社会主義』を建てるためには、決してこの軌道を外れてはなるまい」

久留米藩難事件と玄洋社

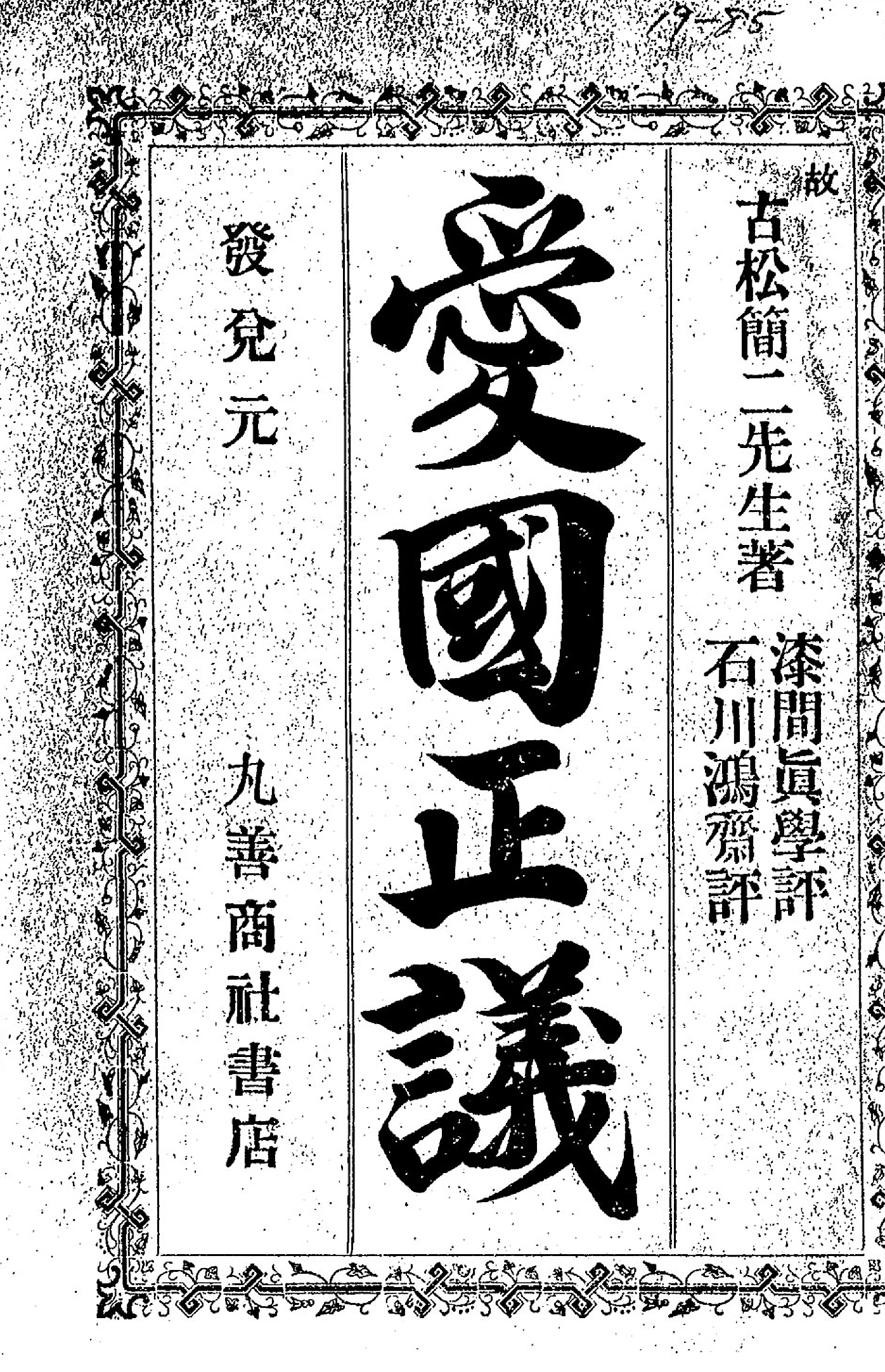

●平岡浩太郎と本城安太郎への古松簡二による感化

玄洋社に連なる維新・興亜派と久留米藩難事件関係者の関係としては、武田範之の父沢之高、権藤成卿の父直に連なる松村雄之進、本荘一行らの名前を挙げられるが、玄洋社の平岡浩太郎、本城安太郎と古松簡二の関係にも注目すべきである。

玄洋社に連なる維新・興亜派と久留米藩難事件関係者の関係としては、武田範之の父沢之高、権藤成卿の父直に連なる松村雄之進、本荘一行らの名前を挙げられるが、玄洋社の平岡浩太郎、本城安太郎と古松簡二の関係にも注目すべきである。

『東亜先覚志士記伝』は平岡について、「西郷隆盛等の征韓論に共鳴し、十年西南の役起るや、之に呼応して起てる越智彦四郎等の挙兵に加はり、事敗るゝに及び逃れて豊後に入り、薩軍に投じて奇兵隊本営附となり、豊日の野に転戦した。可愛嶽突出の後、遂に官軍に捕はれ、懲役一年に処せられしも、十一年一月特典によつて放免せられた。その在獄中、同囚たる古松簡二、大橋一蔵、三浦清風、月田道春等に接して読書修養の忽せにすべからざるを悟り、歴史、論孟、孫呉等を研鑽する所あつた」と書いている。

一方、同書は本城安太郎について「明治九年十七歳の弱冠にて越智彦四郎の旨を承け、東京に上つて機密の任務に奔走したが、是れは越智等の一党が鹿児島私学校党に策応して事を挙げんとする準備行動であつたので、後ち計画が暴露するに及び捕へられて獄に下つた。この獄中生活は従来学問を軽んじて顧みなかつた彼に一転機を与へることゝなり、獄裡で同獄の古松簡二等の手引きにより真に血となり肉となる学問をしたのである」と書いている。

黒龍会の「縁の下の力持ち」─久留米藩勤皇派第二世代と興亜

アメリカ黒人問題研究の先駆者・満川亀太郎

戦前の民族派は、抑圧されたあらゆる民族の解放を願っていた。その先頭に立とうとしたのが、北一輝、大川周明らと猶存社で活躍した満川亀太郎である。彼は、中学時代から黒人差別の問題を意識していたが、大正9年夏、ジャマイカ出身の黒人民族主義の指導者マーカス・ガーベーの運動の盛り上がりを目の当たりにして、黒人問題についての日本人の認識を高めようと考えた。

戦前の民族派は、抑圧されたあらゆる民族の解放を願っていた。その先頭に立とうとしたのが、北一輝、大川周明らと猶存社で活躍した満川亀太郎である。彼は、中学時代から黒人差別の問題を意識していたが、大正9年夏、ジャマイカ出身の黒人民族主義の指導者マーカス・ガーベーの運動の盛り上がりを目の当たりにして、黒人問題についての日本人の認識を高めようと考えた。

黒人問題の全体像についての研究を推進、大正14年に『黒人問題』を刊行する。同書では、黒人に関する人類学的研究、黒人の人口分布に触れた上で、アメリカの黒人奴隷の歴史、黒人解放運動等について述べるとともに、「黒人共和国建設運動」に一章を割いて、ガーベーについて詳しく記述している。

同書の巻頭に、満川がわざわざ掲載したのが、リンカーンと牧野伸顕が並ぶ写真だった。これは、アメリカの黒人家庭の部屋に飾られていたものである。満川はその光景を目の当たりにし、牧野が大正八年二月に日本全権として、国際連盟規約に人種的差別撤廃を入れるよう提案したことが、どれほど差別された有色人種の心に訴えるものがあったかを思い起こそうとしたのである。

ちなみに、わが国の民族派にはアメリカの黒人運動の指導者となった人物もいる。黒龍会の中根中である。アメリカに渡った中根は、昭和8年、デトロイトの黒人街で活動を開始、「日本人は黒人と同じく有色人種であり、白人社会で抑圧されてきた同胞である。そして、日本は白人と戦っている」として黒人を扇動して、白人社会の打倒を訴えた。一時は10万人を動員して黒人暴動を多発させたという。

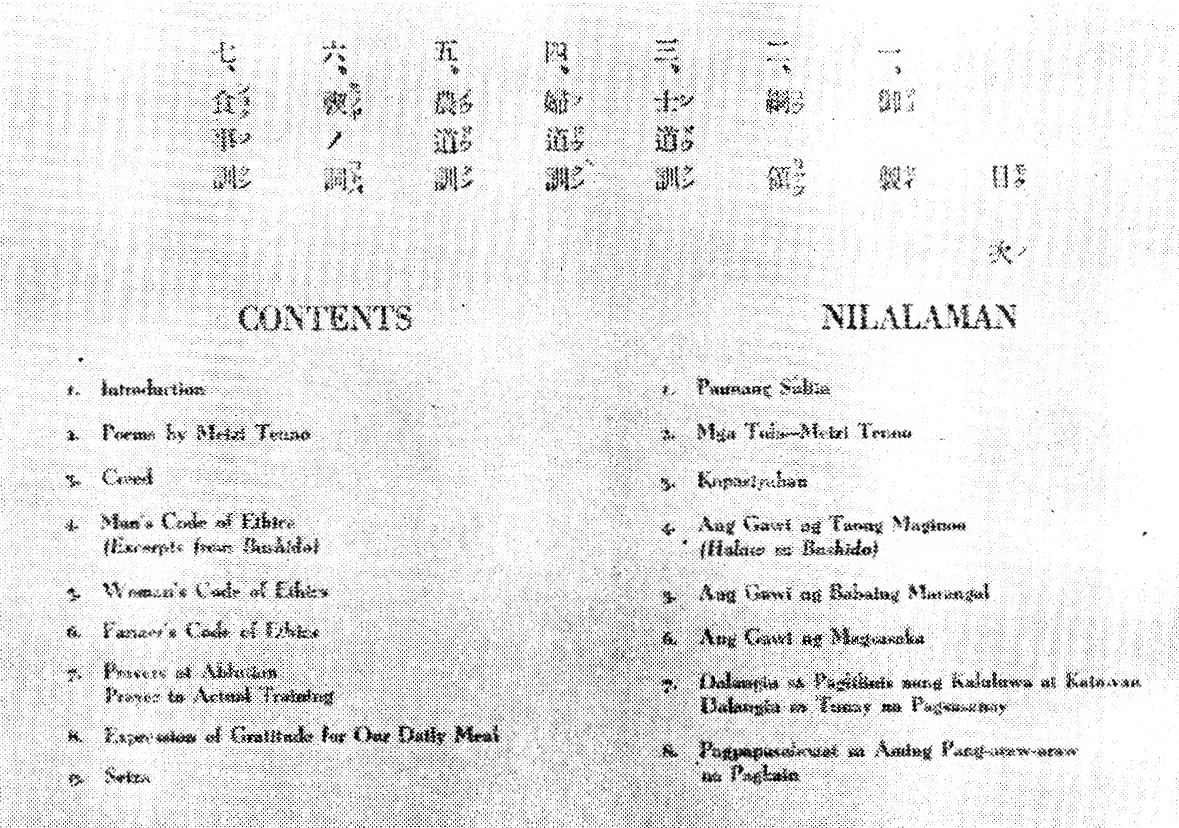

望月重信中尉『国柱』構成

望月重信中尉『国柱』序─フィリピンの東洋回帰のために

「タガイタイ教育隊」を設立した望月重信中尉は、フィリピンを東洋に回帰させるために、東洋的訓練を実践躬行した。そのためのテキスト『国柱』の序で、次のように書いている。

「タガイタイ教育隊」を設立した望月重信中尉は、フィリピンを東洋に回帰させるために、東洋的訓練を実践躬行した。そのためのテキスト『国柱』の序で、次のように書いている。

〈東洋精神に復帰する為には東洋的生活訓練が必要である

この書は新比島建設の指導者となるべく選抜されたる六十三名の青年学徒が「タガイタイ」の高原に於て燃えるやうな愛国の情熱を以て新比島建設の柱となるべく練成精進した生活の指標である 朝には太陽に先んじて闇を蹴破り斎戒沐浴して神意を仰ぎ 日出でては勉学精励して新時代の学を究め 日傾けば労働三昧仰ぎて天の高きを知り 伏して地の大を知る 日没すれば深夜法燈のもとに沈思黙坐し 久遠の時の流を凝視し 揺がざるこの国の礎を打ち建てんとして精魂を傾けたのである 斯して掘り抜きたる民族精神の泉は比島の地下数百尺より噴出し この国の万のものみな今や新生命に息吹を吹き返しつゝあるのである

東洋精神への復帰は比島の大地を深く掘り下げる事によつてのみ可能である

東洋精神への復帰 これ新比島建設の大前提である この心こゝに確立せらるゝならば新生比島の興隆は火の乾きたるにつき水の低きにつくが如く極めて容易である

その将来は希望と幸福と栄光に満ち満たされてゐる

希くば新生比島の百年学徒よ新時代の流に竿さす為には新しき時代精神と新しき科学とが必要である

『新しき酒は新しい革袋に盛らるゝべし』とは今日のことである〉

国柱会を旗揚げしたピオ・デュラン博士─望月重信中尉の精神の継承

ピオ・デュラン博士の思想に強い影響を与えたのが、「星条旗の下の祖国を拒否した男─アルテミオ・リカルテ」で紹介した望月重信中尉である。望月はフィリピンを独立させるために、指導者の養成が必要だと確信した。そこで、昭和一七(一九四二)年末、マニラ南方のタール湖周辺の保養地タガイタイ高原に「タガイタイ教育隊」を設立したのである。そして、約四百年にわたる欧米の個人主義、物質主義、享楽主義から脱皮し、東洋本来のフィリピンに復帰させるために、東洋的訓練と実践躬行した。そのテキストこそ『国柱』であった。

ピオ・デュラン博士の思想に強い影響を与えたのが、「星条旗の下の祖国を拒否した男─アルテミオ・リカルテ」で紹介した望月重信中尉である。望月はフィリピンを独立させるために、指導者の養成が必要だと確信した。そこで、昭和一七(一九四二)年末、マニラ南方のタール湖周辺の保養地タガイタイ高原に「タガイタイ教育隊」を設立したのである。そして、約四百年にわたる欧米の個人主義、物質主義、享楽主義から脱皮し、東洋本来のフィリピンに復帰させるために、東洋的訓練と実践躬行した。そのテキストこそ『国柱』であった。

望月信雄編『比島の國柱』(昭和五十五年)に寄せた序文で信濃教育会長の太田美明氏は次のように書いている。

〈一九四四年十一月、比島第一の劇場マニラのメトロポリタンにおいて、比島青年一千有余名が敢然蹶起、その名も国柱会という結社を組織し、比島独立運動の強力な幕が切って落された。この中心人物は東洋主義者のピオ・デュラン博士で、この計画も実行もことごととく比島人のみによって行われたという。しかし、この蔭に─この蹶起行動には全くかかわりのないことは事実であるが─バックボーン的に大きな思想的影響を与えていた一人の日本人がいた。すなわち比島独立の指導者と呼ばれる望月重信陸軍中尉その人である〉(同書15頁)

フィリピンの大亜細亜主義者ピオ・デュラン博士『中立の笑劇』⑦

フィリピンの大亜細亜主義者ピオ・デュラン博士の『中立の笑劇:フィリッピンと東亜』(堀真琴訳編、白揚社、昭和17年)「第五章 比律賓独立と亜細亜モンロー主義」を紹介。

ピオ・デュラン博士は、日本が日清戦争、日露戦争を戦わねばならなかった理由を明快に説明する。さらに博士は、東洋で日本勢力が失われていたら、アフリカにおける西洋人の植民地的搾取をアジアで繰り返させることになったと喝破する。

〈勿論、この考に反対する人々は、日本は攻撃的にして野心的な軍事国にして、太平洋及び亜細亜大陸の他地域を獲得する為に、かかる教義を利用するかも知れないとする。かかる人々は、日本が領土的野心を有する雄弁なる例証として台湾及び朝鮮の場合を挙げる。

事実の皮相的なる知識しか有しない人々には、明らかに正当だとされてゐるが、事実に基礎を置かないやうな飛躍した結論を得る前に、日本が朝鮮、台湾を獲得するに至つた根本原因を研究しなければならない。十九世紀の終りに、露西亜の爪牙は満州を超えて朝鮮まで伸びてゐた。朝鮮は、支那の宗主権の下に在つた独立王国ではあつたが、露西亜の謀略と行政的侵害の波を防止するには無力だつた。支那としても、露西亜の前進を阻むべき手段を有しなかつた。ベーシル・マットシウは「東亜に於ける世界の波」と題する近著に於て、

「しかし、地図を一瞥すれば明らかなやうに、太平洋に港を求めんとする野心的な西洋の一強国の手に朝鮮が入れば、それは日本の心臓に擬せられたる短刀のやうなものである。そこで日本は、一八九四─一八九五年に支那を憎むが為といはんよりも、露西亜が朝鮮を支配するのを防がんが為に支那と戦つた」 続きを読む フィリピンの大亜細亜主義者ピオ・デュラン博士『中立の笑劇』⑦

フィリピンの大亜細亜主義者ピオ・デュラン博士『中立の笑劇』⑥

フィリピンの大亜細亜主義者ピオ・デュラン博士の『中立の笑劇:フィリッピンと東亜』(堀真琴訳編、白揚社、昭和17年)「第五章 比律賓独立と亜細亜モンロー主義」を紹介。

ピオ・デュラン博士は、「白人の重荷」という作り事を終焉させる為に、フィリピン人が日本の指導の受け入れれば、「東洋は自分たちのものだ」ということに目覚めるだろうと期待する。

〈若し、全東洋諸国がモンロー主義の保護保証の下に連合するならば、右連合による勢力は、西洋諸国が日本に従つて又東洋諸国に対して、自治的に軍備を為さんとするを否定する共謀の手役に対して反対することが出来る。

これ等の問題は、その影響する所は国境を越えるものであるから、比律賓人は狭い国民主義的見地からでなく、東洋民族の権威の観点より考慮さるべきものである。

種族的の無礼の態度によつて與へられた傷は、心を傷ましめるもので、決して癒すことの出来ないものである。国民の精神は信実だからだ。しかして、東洋人が信実心を有する限りは、東洋の傷ける精神は生きてゐる。

故に、「白人の重荷」といふ不正にして、尊大な作り事を終焉せしめんが為に、比律賓人が種族的誇りとして日本の東洋に於ける指導を受容れるならば、しかして又、米洲独立諸国が米国を保護の天使として認めたやうに亜細亜諸国が日本を東亜の平和を維持し得る国として、その卓絶し優先的なる地位を認めるならば、白人の剣が忍耐強い亜細亜人の前で抜かれる際は必ずや報復を件ひ、現在西洋諸国の支配下に在る幾百万の亜細亜人は、狡猾にして、貪欲な白人の為に幾世紀もの間誤認せしめられた劣等感をかなぐり捨てて、西洋人に属すると同じやうに、東洋は自分達のものであるといふ事実に目覚めるであらう〉(同書156頁2頁~157頁5行目)