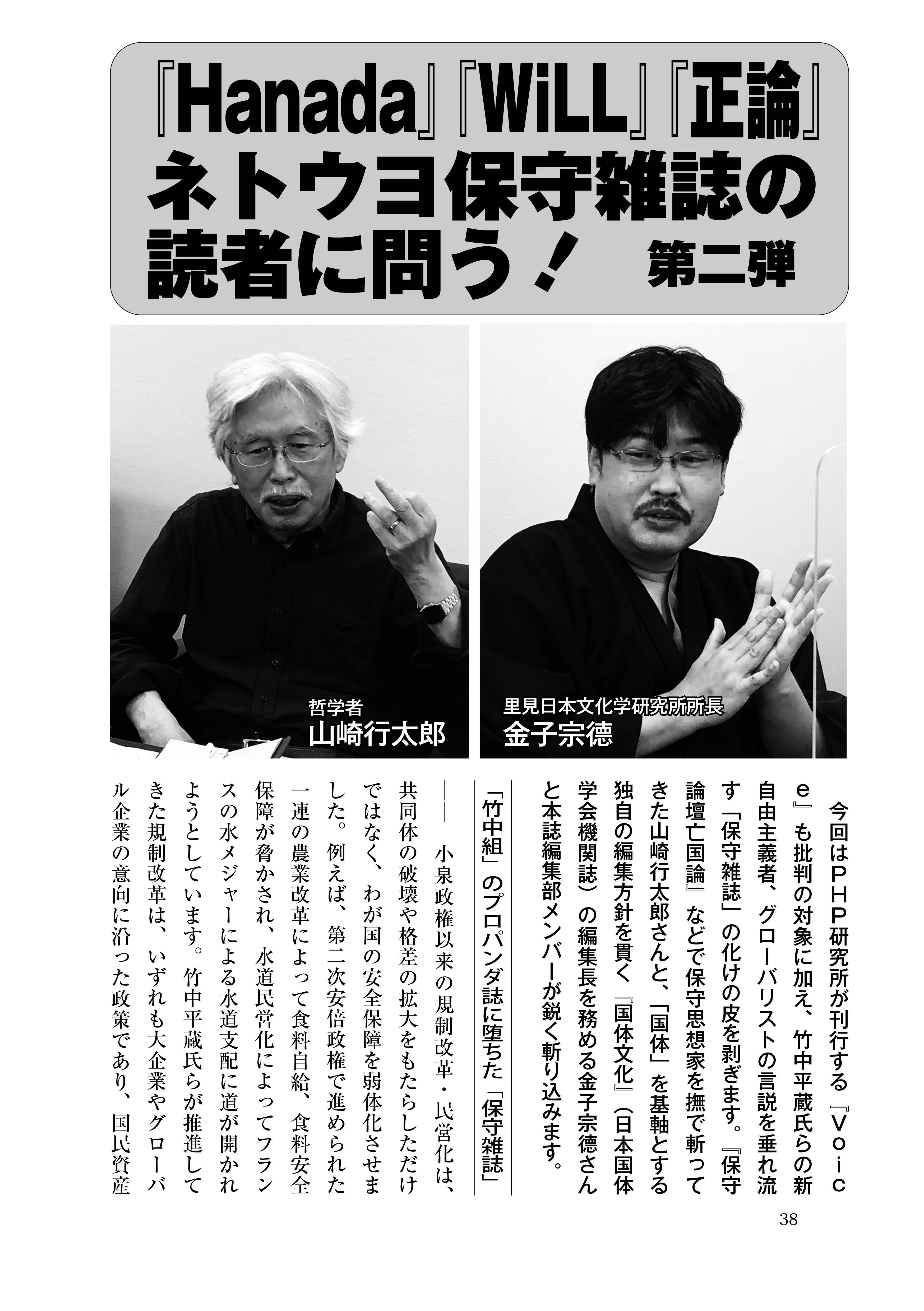

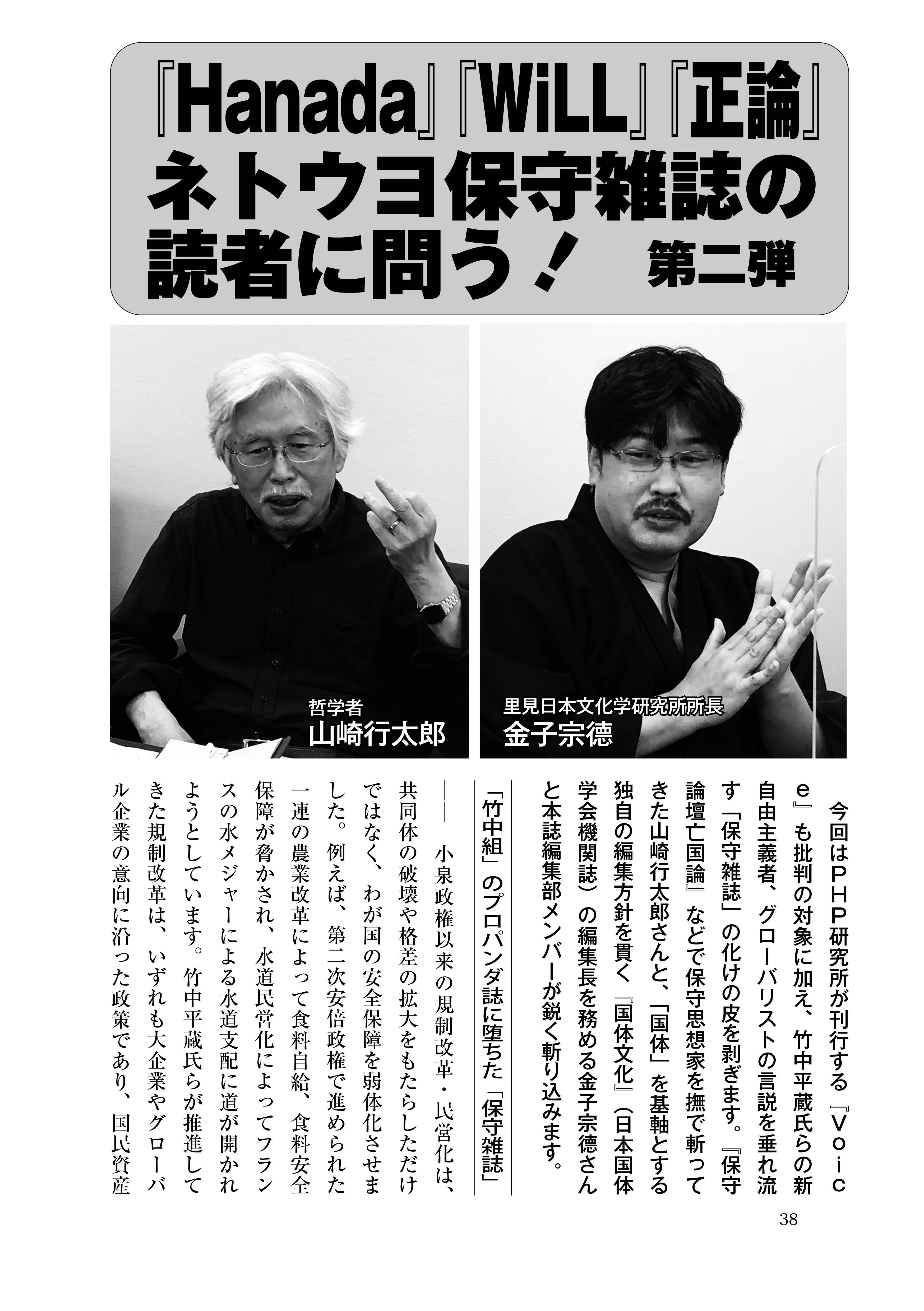

『維新と興亜』第10号(令和3年12月28日発売)の山崎行太郎先生、金子宗德先生、『維新と興亜』編集部による座談会「『Hanada』『WiLL』『正論』ネトウヨ保守雑誌の読者に問う! 第二弾 グローバリストに甘すぎる『保守』」の一部を紹介します。

今回はPHP研究所が刊行する『Voice』も批判の対象に加え、竹中平蔵氏らの新自由主義者、グローバリストの言説を垂れ流す「保守雑誌」の化けの皮を剥ぎます。『保守論壇亡国論』などで保守思想家を撫で斬ってきた山崎行太郎さんと、「国体」を基軸とする独自の編集方針を貫く『国体文化』(日本国体学会機関誌)の編集長を務める金子宗德さんと本誌編集部メンバーが鋭く斬り込みます。

■「竹中組」のプロパンダ誌に堕ちた「保守雑誌」

── 小泉政権以来の規制改革・民営化は、共同体の破壊や格差の拡大をもたらしただけではなく、わが国の安全保障を弱体化させました。例えば、第二次安倍政権で進められた一連の農業改革によって食料自給、食料安全保障が脅かされ、水道民営化によってフランスの水メジャーによる水道支配に道が開かれようとしています。竹中平蔵氏らが推進してきた規制改革は、いずれも大企業やグローバル企業の意向に沿った政策であり、国民資産を外国勢力に献上する売国的政策と言っても過言ではありません。本来、愛国者、保守派は先頭に立ってこうした政策に異を唱えるべきです。ところが、『WiLL』などの「保守雑誌」は、規制改革の問題点には沈黙し、新自由主義者の主張を喧伝しています。「保守雑誌」が、グローバリストのプロパガンダ誌に堕ちてしまったということです。

例えば、『Voice』(平成二十六年十月号)は、竹中氏の「『ネオ・アベノミクス』のすすめ」を載せました。ここで、竹中氏は「地方創生の重点は、地方自治体の規制改革や…コンセッション(インフラ運営権の売却)など、地方の自治改革を促すものでなければならない」と持論を展開しています。さらに竹中氏は、安倍総理(当時)がダボス会議に基調講演者として招かれ、国家戦略特区による岩盤規制の突破、法人税率の引き下げなどの公約を明らかにしたことを特筆し、「今回の成長戦略では、岩盤規制への取組にまだまだ不十分な点はあるものの、概ね公約した項目が織り込まれたのである」と説いています。

『WiLL』も同様です。同誌平成三十年二月号には、竹中氏の「安倍政権で第四次産業革命を迎え撃て」を載せています。コロナ禍によってインバウンド依存の弊害が露呈することになりましたが、竹中氏は次のように書いていたのです。

「訪日外国人旅行客が増加しているように、安倍内閣は現時点でできることをしっかり実行している。ですが、次の時代をつくるための政策は、まだ提出されていません。/たとえば、いつまでも移民を禁じ続けるのか……」

『WiLL』は新自由主義者に加担し、外国人労働者の受け入れ拡大の旗を振ってきたということです。これらはほんの一例に過ぎません。竹中氏に連なるグローバリストたちが「保守雑誌」を舞台に、繰り返し規制改革推進論を説いてきたのです。

山崎 竹中だけではありませんね。例えば、嘉悦大教授の高橋洋一は『Hanada』や『WiLL』の常連ですよ。高橋は大蔵省(財務省)から引き抜かれて竹中の「子分」になりました。この高橋に岸博幸と原英史を加えて、「竹中組」、「竹中一派」が成立しています。

高橋は、令和三年五月に、コロナウイルス感染状況について「この程度の『さざ波』。これで五輪中止とかいうと笑笑」などとツイッターに投稿し、内閣官房参与辞任に追い込まれました。この時、窮地に追い込まれた高橋に、いち早く「高橋くん、頑張れ」「天才・高橋洋一、負けるな」と、励ましのエールを送ったのが、「親分」の竹中です。

竹中というと、すぐに「パソナ」という言葉が思い浮かびますが、それ以上に彼が仕切っている「アカデミーヒルズ」や「ポリシーウオッチ」のようなシンクタンク的な研究団体の存在に注目すべきです。「ポリシーウオッチ」には高橋、岸、原ら、竹中組の面々が参加していて、この組織の周辺には、多くの学者や実業家、ジャーナリストたちが控えています。竹中が築き上げた人脈とそのネットワークが、竹中平蔵「親分」を守っているのです。

竹中は、慶應義塾大学教授を定年退職した後、東洋大学に移り、同大学教授に就任しています。東洋大学に移ったのは、同大学副学長の松原聡が、竹中一派の一人だからです。高橋も銭湯での時計泥棒事件の時までは東洋大学教授でした。東洋大学は、竹中組の縄張りといっていいでしょう。

■新自由主義を牽引してきた『Voice』

── 『正論』は、原英史氏を頻繁に登場させています。例えば、同誌令和三年九月号には、原氏の「『第三臨調』創設せよ:国家のモデルチェンジ急げ」が載っています。ここで原氏は、〈規制緩和・規制改革は一九九〇年代以降に繰り返し時の政権の重要課題となった。/しかし、多くの分野で、官僚機構や旧モデルの受益者たちの抵抗を受けて、改革は進まなかった〉と持論を展開しています。

金子 保守系言論人に竹中氏の経済思想が浸透してしまっているのですから、わざわざ竹中氏本人が登場するまでもないということでしょう。色々と調べる中で驚いたのは、「保守雑誌」の看板論客とされる櫻井よしこ氏が、平成十三年に竹中氏との対談本『立ち上がれ!日本―「力強い国家」を創る戦略』を出していたことです。この対談はPHP研究所の発案で実現したもので、『Voice』に掲載されたものをまとめたものだそうです。

── 最も先鋭な形で新自由主義的な思想を拡散してきたのが『Voice』だと思います。

金子 昭和五十二(一九七七)年十二月に創刊された『Voice』には、発刊の言葉として次のような文章が掲載されています。

「二十三年後に迎える二十一世紀。その時あなたは、日本はどうなっているだろうか。いやその前に、日本はこのままでいいのだろうか。為すべきこと、考えるべきことが打棄られていないだろうか。/いま、経済はかつてない不況にあえぎ、政治は混迷の姿を呈し、教育の見直しも叫ばれている。/しかもまた、近い将来確実に直面する課題を山ほどかかえている。エネルギーを中心とした資源の問題、人口・老齢化社会・福祉の問題、こうした中で生きてゆくお互い一人ひとりの心のあり方、社会的正義の求め方……」

「かつてない不況」とはオイルショック後の不況を、「政治は混迷」とはロッキード事件による混乱を指しています。「教育の見直し」とあるのは、非行問題の深刻化に対応しなければならない時代を反映しているのでしょう。また、「福祉の問題」に言及している点に注目すべきです。

創刊号の実質的な巻頭論文は、香山健一の「日本病の診断」です。全学連委員長を務めた新左翼活動経験者である香山は、当時、学習院大学の教授を務めると共にウシオ電機設立者の牛尾治朗が率いるシンクタンクに参画していました。

当時、「英国病」といった先進国病が話題になっていましたが、香山は日本を人間の身体に見立て、「甘え」を抑制する社会ホルモンが不足し、その結果社会血管系の中の血糖である「甘え」の濃度が許容範囲を超えて異常に増大したために「日本病」が生じていると主張しました。

香山によれば、従来、日本には倫理規範と家族制度から成る「恩の構造」が存在し、「甘えの構造」の自制メカニズムの役割を果たしていましたが、敗戦によって伝統的な倫理規範が否定された結果、「甘えの構造」がむき出しになったと言います。そして、彼は、この「日本病」が日本の外交・内政のあらゆる面で将来の総合安全保障を危うくしていると警告し、治療のために十箇条の注意事項を挙げています。その中には、「報恩の心を育み、豊かな心のあり方を教えること」とある一方、こんな項目も見られます。

「自主精神を衰弱させ、依存心とエゴを増大させるような過度の福祉は抑制されなければならない」、「全体としてはチーフガバメントを志向し、民間の活力による自立と連帯を大切にし、なにもかも国家に依存し、逆にあらゆる責任を国家に転嫁するような傾向に歯止めを加えること」

このように、香山は、甘えの構造から脱却するためとして、質実剛健の気風回復を唱えて保守色を出す一方で、自己責任論や小さな政府論に発展するような議論も展開していたのです。もちろん、こうした議論が持つ意味は、当時と(グローバリズムが進展した)今日とでは異なっているわけですが、『Voice』には新自由主義的と親和的な論調が創刊当初からあったということです。

山崎 渡部昇一が竹中平蔵と対談し、小泉改革を擁護したのも『Voice』(平成二十一年八月号)でしたね。ここで、渡部は〈いま世間では「最近、ここまで不景気やリストラが吹き荒れているのは、みんな小泉・竹中改革が悪かったからだ」などとささやかれています。しかし、世界中が不況という状況を見てみると、何でもかんでも小泉・竹中改革のせいにするのは、いくらなんでも無理がありますね〉と、小泉・竹中改革を必死に擁護しました。

── 保守派への新自由主義思想注入において、牛尾治朗氏が果たした役割は大きいと思います。規制改革・民営化を唱える牛尾氏は、自ら国鉄民営化にも携わり、小泉政権下では「経済財政諮問会議」民間議員を務めていました。

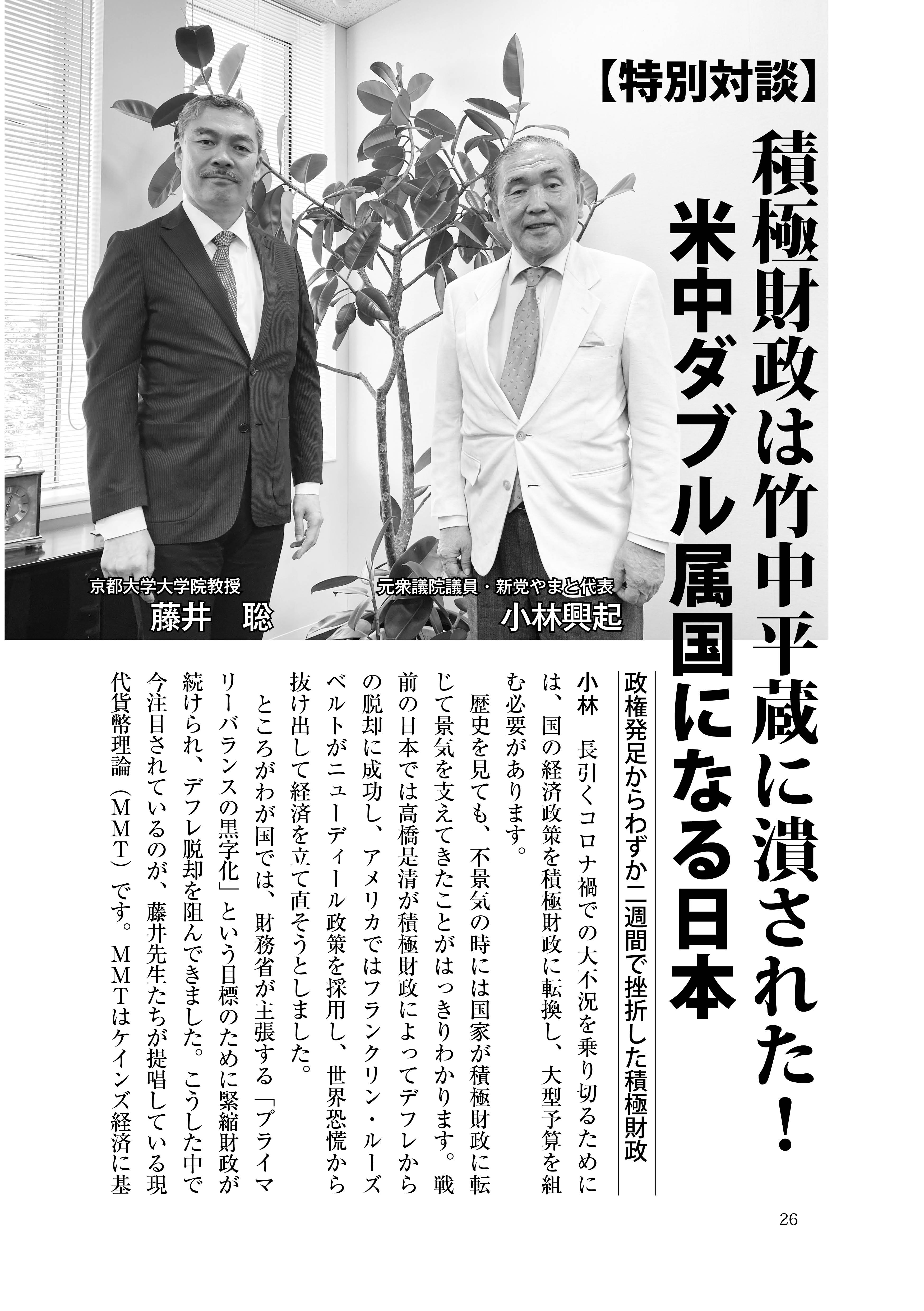

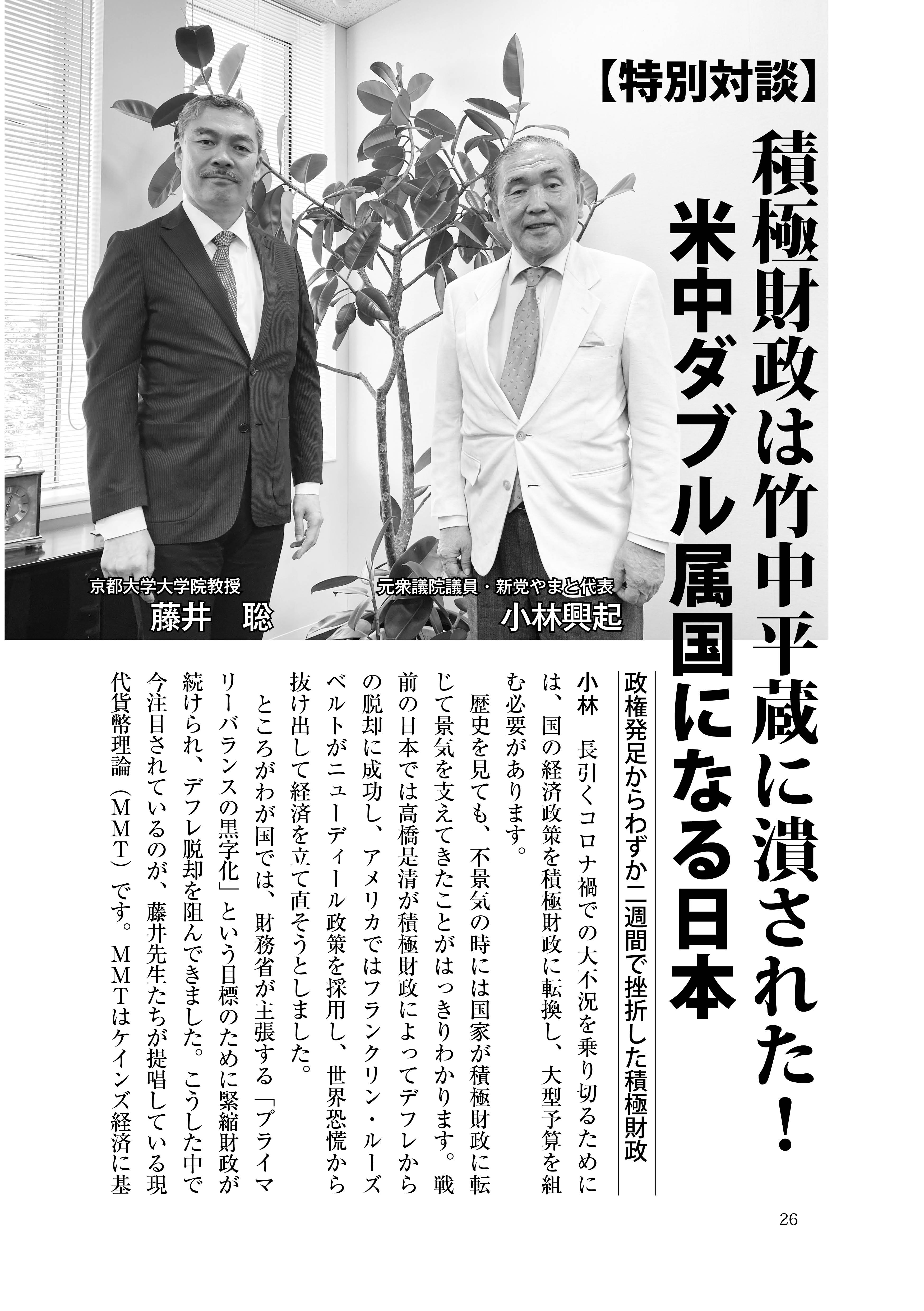

『維新と興亜』第10号(令和3年12月28日発売)の小林興起先生と藤井聡先生の特別対談「積極財政は竹中平蔵に潰された! 米中ダブル属国になる日本」の一部を紹介します。

藤井 私は日本がデフレから脱却できないまま、日本経済が弱体化していくことに非常に強い危機感を抱いています。

このままでは、日本はアメリカの属国として小国化していき、やがて日本がアメリカにとって利用価値のない国になった時、日本はボロ雑巾のように捨てられるでしょう。その時、日本は中国によってさらにいたぶり続けられることになるでしょう。このまま日本の国力が衰退していけば、アメリカと中国のダブル属国になり、東南アジアの小国のような存在に転落するということです。

日本が小国化していけば、戦後レジームからの脱却もできなくなる。日本が影響力のない小国ならば、世界が日本に配慮する必要などないからです。日本が大国になって初めて、世界各国は日本の機嫌をとり、日本が国際社会で主要な役割を果たすことが自国の国益にもつながると考えるようになるでしょう。そうならない限り、日本が戦後レジームから脱却することはできないでしょう。

小林 平成の時代はまさに停滞の三十年でした。日本だけが経済成長できず、衰退していったのです。一九九五年から二〇一九年までのおよそ四半世紀で、中国のGDPは七・八倍に拡大しましたが、日本はわずか一・二倍でした。すでに二〇一〇年に日本はGDPで中国に追い抜かれ、いまや中国のGDPは日本の三倍の規模にまで拡大しています。

日本経済を支えていた科学技術力にも陰りが見えています。注目度が高い科学論文の数で、中国がアメリカを抜いて初めて首位となる一方、日本は世界十位に転落しました。

象徴的なのはコロナ・ワクチンの開発です。アメリカ、イギリス、ドイツ、中国、ロシアなど世界の大国と言われる国はほぼすべて自国でワクチンを開発しています。ところが、日本では未だにワクチンが開発されていません。しかも、このことが異常な事態だという声さえ上がってきません。

宇宙開発では、アメリカとソ連(ロシア)が競っていましたが、今や中国が急速に追い上げています。この分野でも日本には潜在的な能力があります。例えば、昨年末には小惑星探査機「はやぶさ2」が小惑星「リュウグウ」の砂を地球に持ち帰り、その成果が期待されています。また、我が国はロケットの打ち上げには成功していますが、有人宇宙飛行のための開発は未だ行っていません。国家を挙げて科学技術を振興する体制が弱まっているのです。かつて日本は「技術立国」といった明確な国家目標を定めて、国家がそれを全面的に支援していました。そうした体制を再構築するべきです。

同時に、この三十年間、間違った政策を続け、国家を衰退させたことを、日本の政治家や官僚は謙虚に反省すべきです。

日本人の道義が失われている

藤井 本誌は「道義国家日本の再建」を掲げていますが、日本人の道義の低下は重大な問題だと思います。先日私は、最も好きな本の一つである内村鑑三の『代表的日本人』を用いてゼミを行いました。

同書は西郷隆盛・上杉鷹山・二宮尊徳・中江藤樹・日蓮の五人を取り上げていますが、尊徳に関する興味深いエピソードが紹介されています。尊徳は、幕府から利根川下流の大沼の排水に必要な計画を立て、報告するよう命じられました。利根川と江戸湾の間に新しい水路を作り、洪水による被害を防ごうという計画です。これに対して、尊徳の回答は「できるかもしれない。しかし、できないかもしれない」というものでした。

尊徳がそのように答えたのは、どれだけの資金を使って事業をしようとしても、民の徳の水準が低下していては、彼らを事業に従事させることはできないと考えたからです。尊徳は、事業は「強い報恩の念により動かされ、心を合わせた人々をしてはじめて可能」だとも語っています。

尊徳の指摘は、現在の状況にも当てはまります。国土強靭化、デフレ脱却が正しい政策だとわかっていても、官邸、与党、財界、学者、官僚の徳が低過ぎて実現できないのです。彼らは私利私欲を求め、自分の保身ばかり考え、国家、公共のために尽くそうという道義の心を失っているのです。

小林 己を捨てて国家や社会のために尽くそうという人物が出てこなければ、時代は変わりません。そのような大人物が生まれたからこそ、二百六十年におよんだ徳川幕府の時代も終焉し、明治維新が実現したのです。そして我が国は、欧米列強による植民地支配を免れ、独立を維持しました。ところが、やがて指導者たちの質が低下し、わが国は戦争に突入し敗戦しました。

しかし、わが国は廃墟の中から再び立ち上がり、見事な戦後復興を果たしました。その結果、豊かな日本が築かれたのです。だが、平成の頃から再び国の舵をとる優れた指導者がいなくなったように思います。いまこそ、再び日本を豊かにするために、正しい政策を遂行する政治勢力の誕生が求められているのです。

『維新と興亜』第10号(令和3年12月28日発売)の稲村公望先生インタビュー「維新の背後にダボス会議・マッキンゼー?(国際拝金主義勢力)」の一部を紹介します。

■大阪で利益を貪るオリックスの正体

── 「維新八策」に示されるように、維新の会の政策には大企業やグローバル企業の要望に沿った項目が並んでいます。

稲村 世界経済を牛耳るグローバル企業は、ダボス会議などの舞台で国際的な利益追求目標を定め、それに沿って形成される市場で利益を独占しています。私は、こうした勢力を「国際拝金主義勢力」と呼んでいます。維新の会は、竹中平蔵氏らのグローバリストと緊密に連携し、国際的なアジェンダに沿った日本の改革を要求しているのです。しかも、維新の牙城となった大阪は、「国際拝金主義勢力」の草刈り場となっています。売国的な「改革」と言わざるを得ません。

大阪では、「国際拝金主義勢力」に連なるオリックスの動きがますます活発になっています。大阪府と大阪市は、カジノを含む統合型リゾートの事業者に、オリックスとラスベガスに本社を置くカジノ大手MGMの共同事業体を選定しました。

「コンセッション推進」の掛け声のもと、竹中氏が公共サービス民営化の旗を振る中で、すでに関西国際空港と大阪国際空港は、オリックスとフランスのヴァンシ・エアポートなどで構成される共同事業体が運営しています。宮城県が強行した「上下水道と工業用水の一括民営化」により、オリックスはフランスの水メジャー・ヴェオリアとともに参入しましたが、すでにヴェオリアは大阪市でも水道メーター検針・計量審査および料金徴収等業務を受託しています。

── オリックス会長を務めた宮内義彦氏は、規制改革を推進する政府の諮問会議の議長を長期にわたって務めていた人物です。

稲村 宮内氏は竹中氏とともに、様々な分野の規制改革を推進してきましたが、竹中氏はオリックスの社外取締役を務めています。オリックスは、竹中氏らが推進した規制改革や民営化によって生み出された市場にいち早く参入して利益を得てきました。彼らが「政商」、「レントシーカー」と批判されるのは当然です。

旧村上ファンド代表の投資家で、現在はシンガポールに在住する村上世彰氏が、維新の会に法定上限の2000万円を超える個人献金をしたなどとして、上脇博之・神戸学院大教授らが、村上氏と維新の会共同代表らに対する政治資金規正法違反容疑の告発状を大阪地検特捜部に提出しましたが、村上ファンドはもともと宮内義彦氏の後ろ盾で設立されたと言われています。

■日本の規制改革はダボス会議が課した宿題

── ダボス会議はどのような役割を果たしているのですか。

稲村 ダボス会議は、スイスの経済学者クラウス・シュワブ氏が1971年に設立した世界経済フォーラム(WEF)が毎年スイスのダボスで開催している年次総会です。

人類共通の課題に取り組むという建前とは裏腹に、ダボス会議のアジェンダに沿って、世界各国でグローバル企業に有利な制度変更が進んでいるのです。その中心人物がWEF理事を務める唯一の日本人である竹中平蔵氏です。

2012年衆院選では、維新の会の候補者選定委員長に竹中氏が就任しました。維新の候補者が竹中路線に忠実な新自由主義者ばかりになったのは、当然の結果です。

これまでも、竹中氏はダボス会議を利用して、規制改革を推し進めてきました。例えば、2014年のダボス会議で安倍元総理が「これから2年間で、ドリルですべての岩盤規制を砕く」と国際公約したのも、竹中氏のお膳立てによるものでしょう。

つまり、日本の「改革」はダボス会議の指令によって歪められているのです。日本の規制改革が、ダボス会議によって求められた日本の宿題であるということは、竹中氏自身が語っていることです。『産経新聞』(2018年2月8日付)で、竹中氏は、「今回のダボス会議は、日本に対して以下のような宿題を投げかけた」と述べ、規制緩和の推進、大幅な法人減税、マイナンバー制度の強化などを「宿題」として挙げました。

竹中氏とともに、ダボス会議に深く関わっているのが、インテルの日本法人社長を務めていた江田麻季子氏です。WEFの日本代表は江田氏なのです。2020年9月16日に安倍首相に代わって首相に就いた菅義偉氏は、同年10月26日に所信表明演説をし、〈私が目指す社会像は、「自助・共助・公助」そして「絆」です〉と述べた上で、デジタル庁設立や2050年までに温室効果ガス排出をゼロにするなどの方針を掲げました。

これらもまた、WEFのアジェンダに沿ったものだということです。実は、この所信表明演説直前の10月15日に、菅総理はシュワブ会長らとテレビ会議を行っていたのです。そこに同席していたのが、竹中氏と江田氏です。

小泉進次郎氏が環境大臣を務めていた2021年3月に、環境省はWEFとの共催で「循環経済ラウンドテーブル会合」をオンラインで開催しましたが、このモデレーターを務めたのも江田氏です。

デジタル庁の事務方トップに当たる「デジタル監」に就任した石倉洋子氏もまた、WEFグローバル・アジェンダ評議会のメンバーです。竹中氏と石倉氏は、連携してWEFのアジェンダ実施を進めてきたようです。彼女は、郵政公社社外理事として小泉政権時代の郵政民営化にも関与していました。彼女は、2010年には、竹中氏が理事長を務める「アカデミーヒルズ」で、「グローバル・アジェンダ・ゼミナール」を開講しています。これに先立ち、2009年11月に「アカデミーヒルズ」のセミナーの講師を務めたのが、WEFのヤング・グローバル・リーダーに選ばれた勝間和代氏です。

岸田政権が「新自由主義からの転換」を掲げた今、「国際拝金主義勢力」は維新の会を徹底的に利用して、日本の改革を加速させようとするでしょう。橋下徹氏もまたダボス会議に関与してきました。彼はWEFの2009年度のヤング・グローバル・リーダーズに選出されています。

『維新と興亜』第10号(令和3年12月28日発売)の山崎行太郎先生インタビュー「橋下徹よ、あんたこそ詐欺師ではないのか」の一部を紹介します。

■国民の怒りを煽って人気をとるポピュリスト

── 総選挙で日本維新の会が議席を増やしました。

山崎 「身を切る改革」など国民受けする政策を上手くアピールしたからでしょう。国民は、ポピュリストの手法に騙されているだけです。維新の会は、これまでも公務員に対する住民のルサンチマンに火をつけ、公務員という「敵」と戦う正義のヒーローを演出し、支持を獲得してきました。実際、大阪の地方行政が「税金の無駄遣い」「公務員厚遇」と批判されるような状況にあったからこそ、維新の主張は住民に支持されてきたのだと思います。

ただ、橋下のやり方は、「官から民へ」と叫んで郵政民営化を強行した小泉純一郎のやり方と同じです。ポピュリストに再び騙されるようなことがあってはなりません。

維新はまた、高齢者に対する現役世代の反感も利用しているように見えます。確かに、現在年金の受給を受けている高齢者と現役世代では、給付される年金額に差があるといった不公平感がことさらに語られています。維新はこうした現役世代が抱いている不公平感を巧みに利用しているのではないでしょうか。実際、産経新聞社などが令和3年11月中旬に実施した世論調査では、維新の会支持層のうち50代以下が占める割合は66・7%で、自民(56・5%)や立憲民主党(37・8%)を大きく上回っています。

維新は「身を切る改革」の先頭に立っていることをアピールしたいのでしょうが、次々とボロが出てきています。10月31日に当選した国会議員が在任1日で1カ月分の文書通信交通滞在費(文通費)100万円を貰っていたことについて、代表の松井一郎は「永田町の常識は世間とかけ離れている。仕事をしていないんだから、文通費をもらうのはおかしい」などと偉そうに言っていましたが、吉村洋文が、大阪市長選への立候補に向けて2015年10月1日に衆院議員を辞職した際、10月分の文通費を満額受け取っていたことが発覚しました。大ブーメランです。吉村にいたっては、さらに大阪市議を辞めて衆議院選挙に出る時も、「文春オンライン」によると、同じように詐欺的行為を繰り返していました。普通なら月末で辞職するはずのところを、2日延長して、翌月2日在職で、ボーナスや給料などをせしめています。明らかに吉村洋文は自覚的な常習犯です。完全にアウトです。こういう二枚舌、三枚舌の男は、政界から追放すべきです。

── 橋下徹氏を論客として評価する声もあります。

山崎 それは錯覚です。橋下は論客ぶっていますが、所詮彼には法律の知識しかありません。2014年に橋下が「在日特権を許さない市民の会」の桜井誠と面談した際の動画を見ましたが、私は「橋下の敗け」という印象を持ちました。橋下は面談に遅れてきたにもかかわらず、最初から横柄な態度で櫻井を「お前」呼ばわりし、一方的に自分の主張をまくし立てるだけでした。観る者は、橋下が自信満々の表情で語り続けるので、彼が論客だと感じるのかもしれませんが、それは錯覚です。

令和3年10月31日の衆院選開票特別番組で、橋下はれいわ新選組代表の山本太郎と論争しています。これまでの山本の主張を素直に聞けば、彼が目指す税制改革の目的が「格差の是正」にあることは明白です。山本は「消費税は廃止し、これまで引き下げられてきた法人税をもとに戻し、さらに累進課税を導入する。そして、富裕層の所得税を強化する」と主張しています。

ところが橋下は、「消費税をゼロにすると、(年収)300万、400万の方々には大増税になりますよ、とハッキリ言わなきゃいけないのに、高所得者の税率を上げろ、と言っておきながら、低所得者、中所得者の方々の税率が上がるとは言わずに、消費税ゼロだと言うのは、詐欺師的な主張ですよ」と断じたのです。これに対して、山本が「25年間、需要が失われてきたこの国の状況をしっかり把握しなければ…」と反論すると、橋下は「中所得者の税金が上がるかどうかだけ言ってくださいよ」と発言をさえぎりました。相手に発言の機会を与えず、相手の主張について否定的な印象を与える橋下のやり方は卑怯です。「あんたこそ、詐欺師ではないのか」と言いたい。

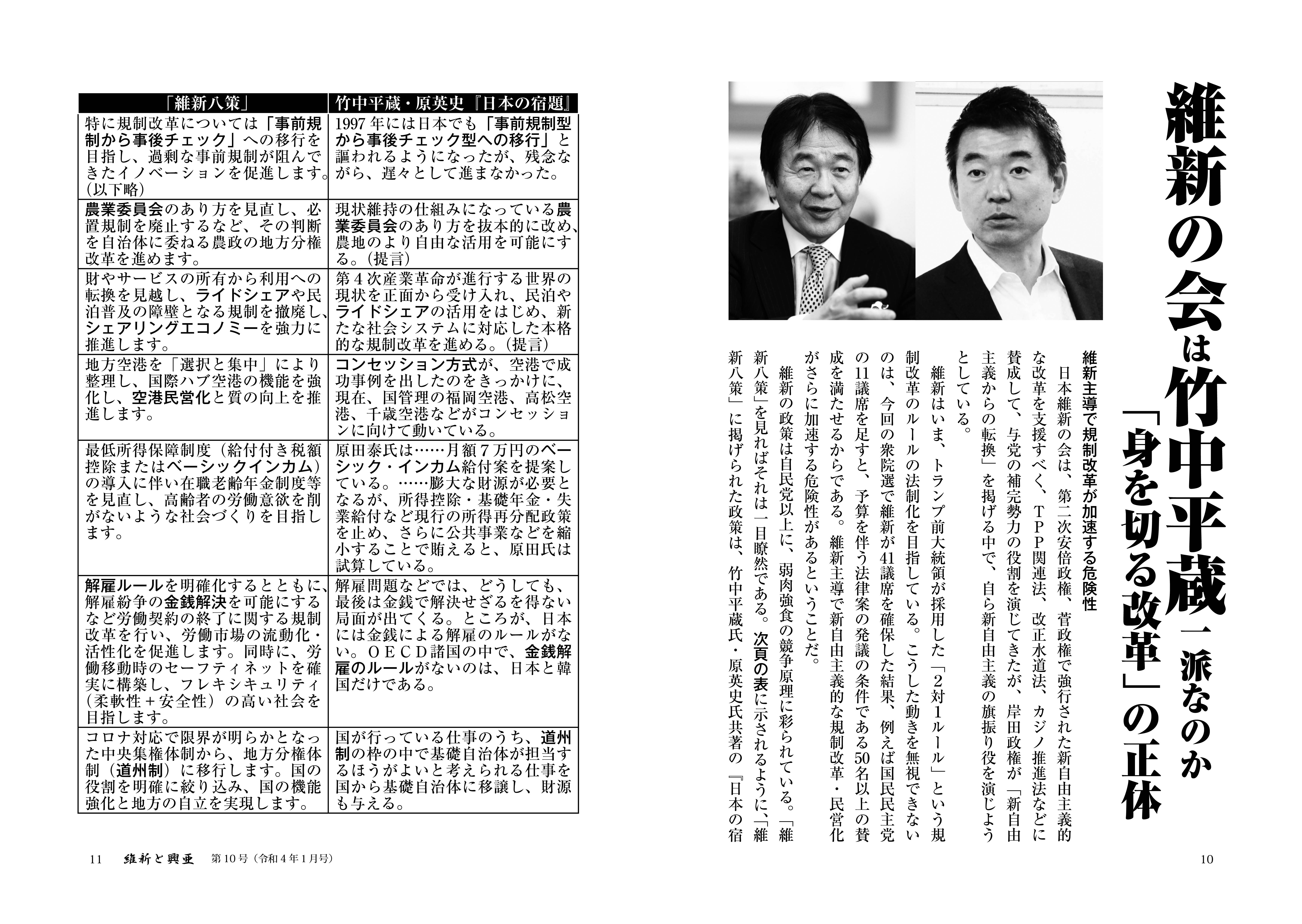

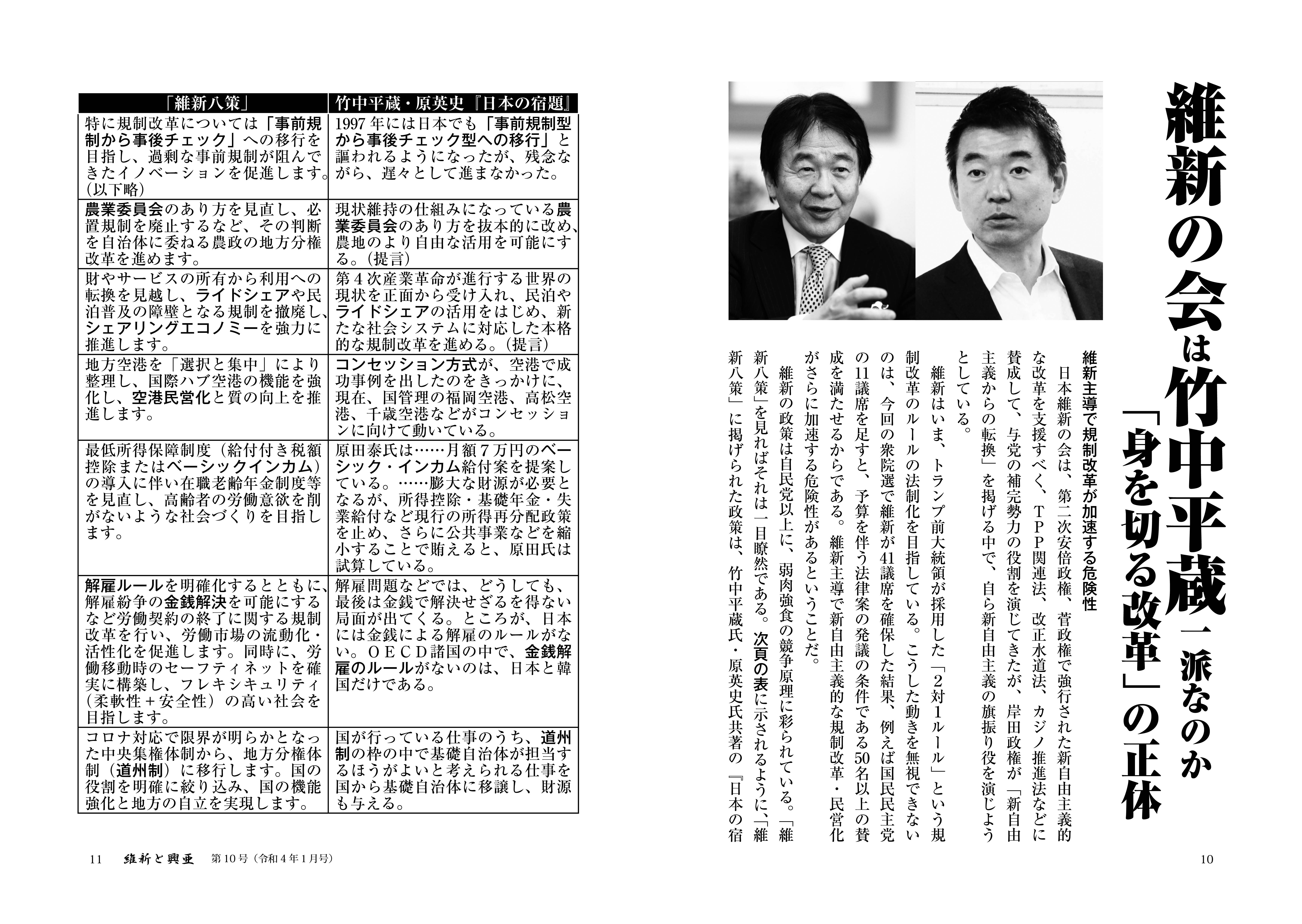

『維新と興亜』第10号(令和3年12月28日発売)の特集「維新の会は竹中平蔵一派なのか 『身を切る改革』の正体」のリードの一部を紹介します。

■維新主導で規制改革が加速する危険性

日本維新の会は、第二次安倍政権、菅政権で強行された新自由主義的な改革を支援すべく、TPP関連法、改正水道法、カジノ推進法などに賛成して、与党の補完勢力の役割を演じてきたが、岸田政権が「新自由主義からの転換」を掲げる中で、自ら新自由主義の旗振り役を演じようとしている。

維新はいま、トランプ前大統領が採用した「2対1ルール」という規制改革のルールの法制化を目指している。こうした動きを無視できないのは、今回の衆院選で維新が41議席を確保した結果、例えば国民民主党の11議席を足すと、予算を伴う法律案の発議の条件である50名以上の賛成を満たせるからである。維新主導で新自由主義的な規制改革・民営化がさらに加速する危険性があるということだ。

維新の政策は自民党以上に、弱肉強食の競争原理に彩られている。「維新八策」を見ればそれは一目瞭然である。次頁の表に示されるように、「維新八策」に掲げられた政策は、竹中平蔵氏・原英史氏共著の『日本の宿題』と見事に符合している。竹中氏が唱える、規制改革のための「事後チェックへの移行」、農業委員会改革、ライドシェア・民泊などのシェアリングエコノミーの推進、コンセッション方式による公共サービスの民営化、ベーシックインカムの導入、金銭解雇ルールの導入、道州制などが、ことごとく「維新八策」に並んでいる。2012年に発表された最初の「維新八策」を取りまとめた浅田均前政調会長は次のように語っている。

「小泉純一郎内閣から第一次安倍内閣の時代に竹中平蔵さんの周りにいた渡辺(喜美)さん、古賀茂明さん、高橋洋一さんといった人たちと、考え方や価値観のかなりの部分が重なっています。維新八策も、こちらで考えている部分と、そういう方々の知恵を借りて構成されている部分があります」

この発言は、維新の政策が竹中氏らの主張を取り入れて作られていたことを明確に示している。維新が2012年の衆院選で竹中氏を候補者選定委員長に起用したほど、両者は一体化しているのだ。

■医療崩壊に拍車をかけた病院職員の削減

小泉政権以来の規制改革は、弱者の切り捨て、格差の拡大、共同体の破壊など深刻な問題をもたらした。規制改革で潤ったのは、大企業やグローバル企業だけだ。維新の規制改革も、グローバル企業やオリックスやパソナといった竹中系企業の利益拡大のために推進されているのではないか。

新自由主義的な「改革」がもたらす弊害は、大阪でもはっきり示されている。しかも、それは住民の命にかかわる重大問題だ。大阪府と大阪市は、「赤字行政の改革」「行政の無駄を省く」をスローガンに、公的医療、保健所の人員削減を推進してきた。2007年から2019年までの12年間に、全国の医師や看護師などの病院職員は21万8000人から20万3000人に削減された。6%強の削減だ。ところが、大阪では12年間で50%強も削減されているのだ。

また、保健所を含む衛生行政職員数は、全国で15万9000人から13万5000人と15・4%削減されたが、大阪では24・1%も削減された(『自公の罪 維新の毒』)。さらに、大阪府と大阪市は、市立病院や公衆衛生研究所の統廃合、病床削減を推進してきた。こうした過剰な削減がコロナによる医療逼迫に拍車をかけた結果、助かる命も助からなかったのだ。人口100万人あたりの死亡者は、大阪は346・6人と断トツでワーストなのだ。その責任は重大だ。

ところが、在阪メディアの多くは、こうした吉村洋文大阪府知事の失政を厳しく追及しないどころか、維新のプロパガンダ機関に成り下がっている。こうした中で、令和3年12月2日に放送されたNHK『日曜討論』で、れいわ新選組の大石あきこ衆議院議員は、吉村知事のコロナ失政を真っ向から批判している。

維新は、福祉・医療の切り捨てを進める一方で、「カジノありき」の大阪万博を推進し、気前よくそこに税金を投入しようとしている。万博会場となる大阪市の人工島・夢洲に新設される夢洲駅(仮称)の改札前広場やエレベーターの設置などに、大阪市が約30億円を負担することが明かになったのだ。

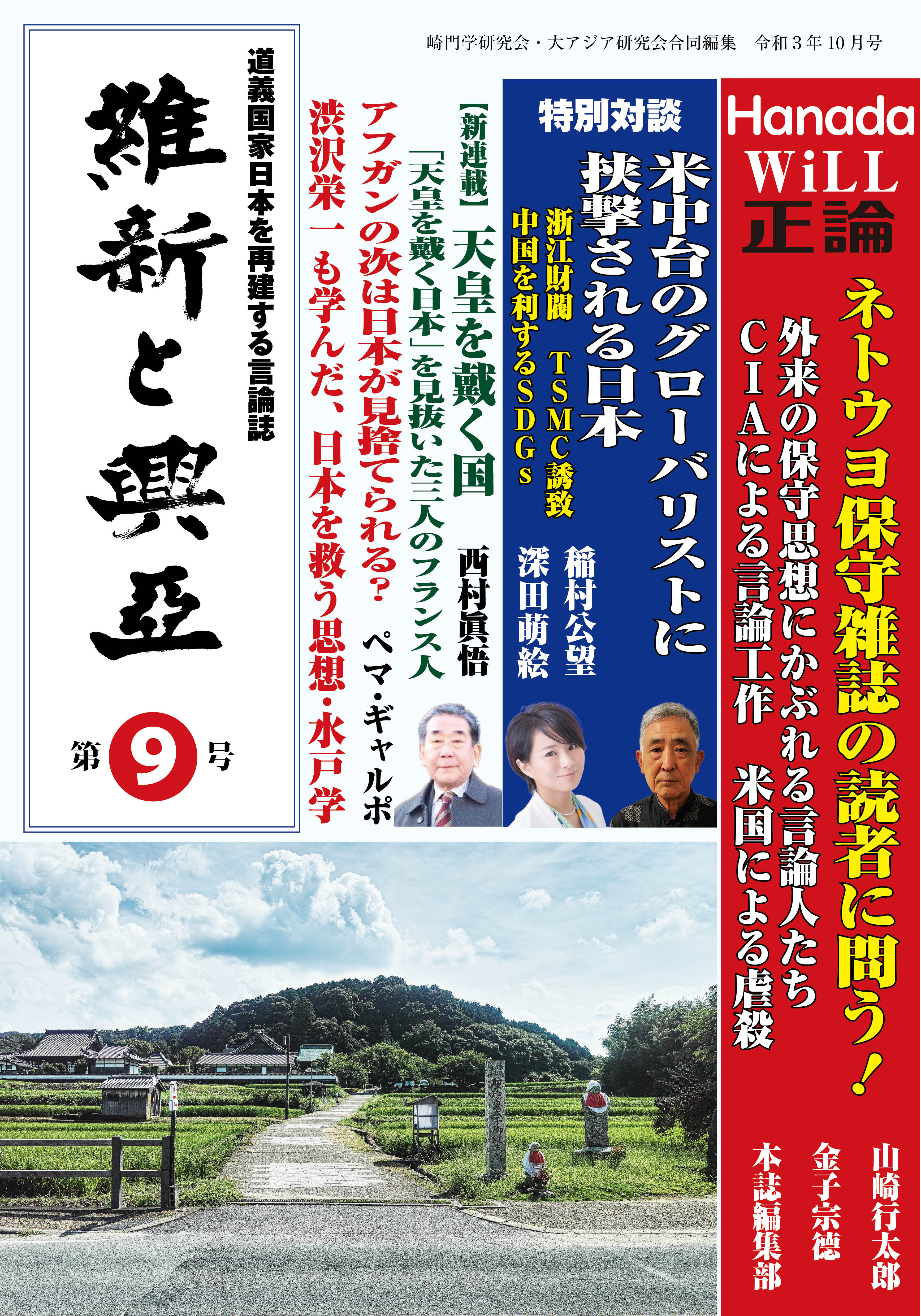

『維新と興亜』第9号

本サイトでは、紙版(定価715円)が650円で、EPUB版(定価600円)が500円で購入できます(ペイパル)。

なお、富士山マガジンサービス、BASE (ベイス) でも購入できます。

『維新と興亜』定期購読(5000円、送料込み)・会員

《目 次》

★【座談会】『Hanada』『WiLL』『正論』 ネトウヨ保守雑誌の読者に問う!(山崎行太郎×金子宗德×本誌編集部)

★【特別対談】米中台のグローバリストに挟撃される日本(稲村公望×深田萌絵)

【新連載】天皇を戴く国 「天皇を戴く日本」を見抜いた三人のフランス人(西村眞悟)

アフガンの次は日本が見捨てられる?(ペマ・ギャルポ)

【巻頭言】岸田総理よ、「国民経済」の視点を取り戻せ(坪内隆彦)

【時論】眞子内親王殿下の御成婚が示す教訓(折本龍則)

【時論】グローバリストが農業を破壊する(小野耕資)

★【特集】渋沢栄一も学んだ、日本を救う思想・水戸学

何故、水戸学は「水戸学」と呼ばれるのか(山崎行太郎)

水戸学の「国体論」を継承した吉田松陰と真木和泉(折本龍則)

経済弱者に優しい水戸学─構造改革論は尊皇愛国思想に非ず(小野耕資)

等閑視されてきた橋本欣五郎の政治思想(林 雄毅)

歴史の舞台・福岡県公会堂─孫文を助けた玄洋社と宮崎滔天(浦辺 登)

令和版「高次的高天原」を展開せよ(杉本延博)

林房雄先生の思い出(玉川博己)

神祇政策の混乱と神道人の覚醒(稲 貴夫)

「大家族連帯制度」を実行する、独自の素晴らしい「モデル都市」(川瀬善業)

「草とる民」の記⑤ みくに奉仕団と勤労奉仕(小野寺崇良)

人麻呂恋物語 下(玉川可奈子)

國體護持のための真正護憲論(新無効論)④(南出喜久治)

エビデンスは直接人を癒してはくれない(福山耕治)

田中角榮とロッキード事件②(田口 仁)

【蔵書紹介】「未完の尾張学」

【書評】江崎道朗『緒方竹虎と日本のインテリジェンス』

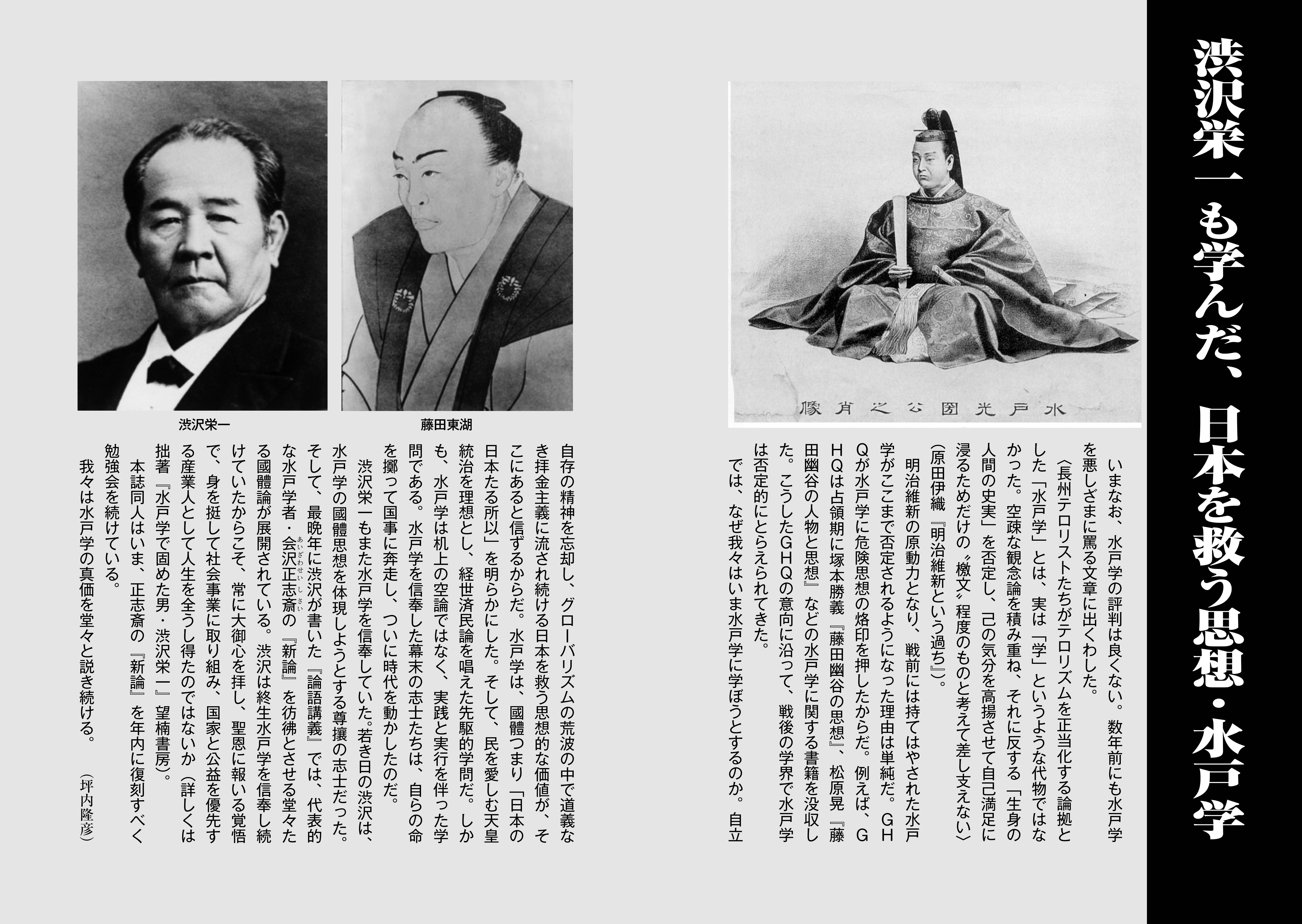

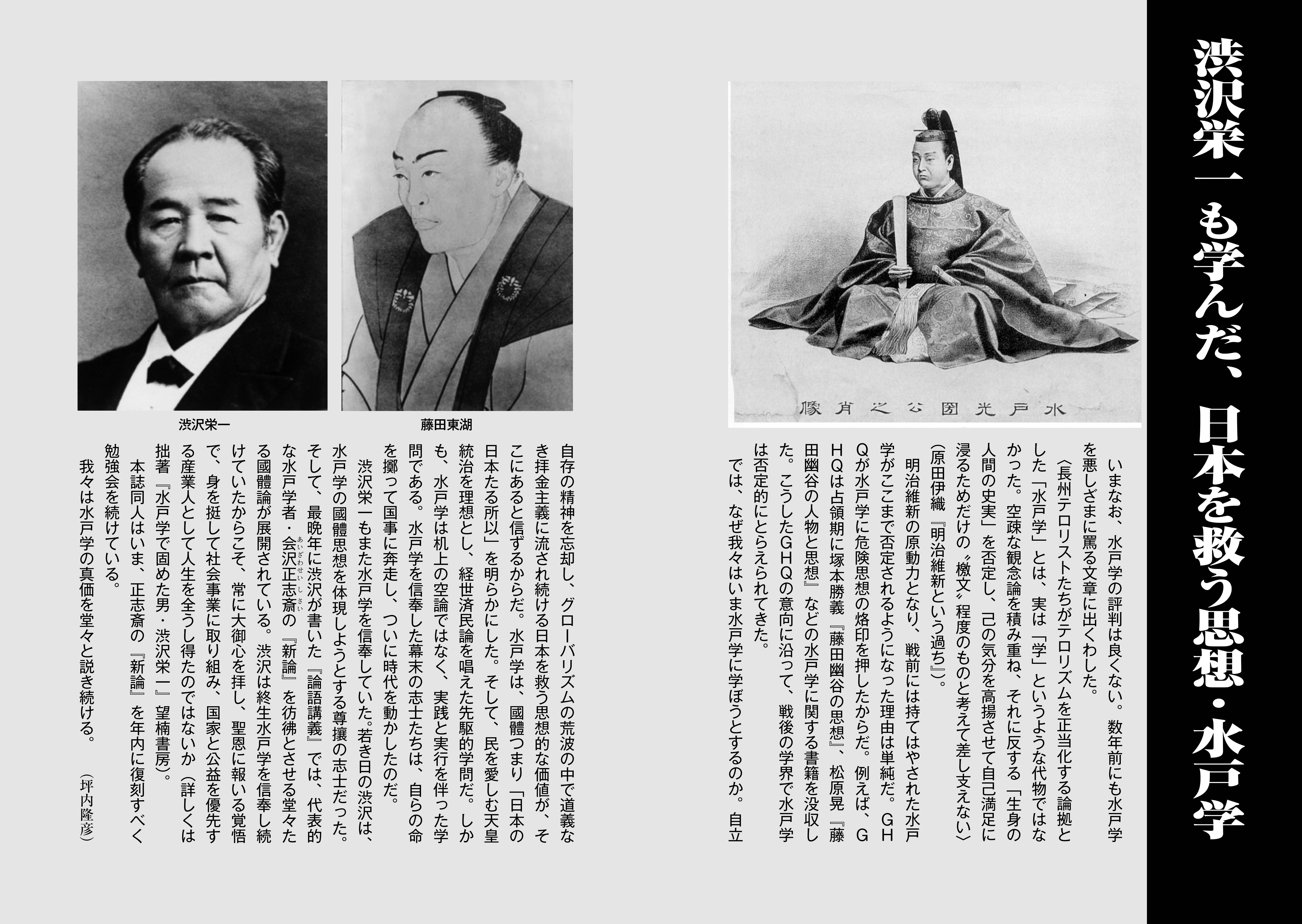

いまなお、水戸学の評判は良くない。数年前にも水戸学を悪しざまに罵る文章に出くわした。

〈長州テロリストたちがテロリズムを正当化する論拠とした「水戸学」とは、実は「学」というような代物ではなかった。空疎な観念論を積み重ね、それに反する「生身の人間の史実」を否定し、己の気分を高揚させて自己満足に浸るためだけの〝檄文〟程度のものと考えて差し支えない〉(原田伊織『明治維新という過ち』)。

明治維新の原動力となり、戦前には持てはやされた水戸学がここまで否定されるようになった理由は単純だ。GHQが水戸学に危険思想の烙印を押したからだ。例えば、GHQは占領期に塚本勝義『藤田幽谷の思想』、松原晃『藤田幽谷の人物と思想』などの水戸学に関する書籍を没収した。こうしたGHQの意向に沿って、戦後の学界で水戸学は否定的にとらえられてきた。

では、なぜ我々はいま水戸学に学ぼうとするのか。自立自存の精神を忘却し、グローバリズムの荒波の中で道義なき拝金主義に流され続ける日本を救う思想的な価値が、そこにあると信ずるからだ。水戸学は、國體つまり「日本の日本たる所以」を明らかにした。そして、民を愛しむ天皇統治を理想とし、経世済民論を唱えた先駆的学問だ。しかも、水戸学は机上の空論ではなく、実践と実行を伴った学問である。水戸学を信奉した幕末の志士たちは、自らの命を擲って国事に奔走し、ついに時代を動かしたのだ。

渋沢栄一もまた水戸学を信奉していた。若き日の渋沢は、水戸学の國體思想を体現しようとする尊攘の志士だった。そして、最晩年に渋沢が書いた『論語講義』では、代表的な水戸学者・会沢正志斎の『新論』を彷彿とさせる堂々たる國體論が展開されている。渋沢は終生水戸学を信奉し続けていたからこそ、常に大御心を拝し、聖恩に報いる覚悟で、身を挺して社会事業に取り組み、国家と公益を優先する産業人として人生を全うし得たのではないか(詳しくは拙著『水戸学で固めた男・渋沢栄一』望楠書房)。

本誌同人はいま、正志斎の『新論』を年内に復刻すべく勉強会を続けている。

我々は水戸学の真価を堂々と説き続ける。 (坪内隆彦)

何故、水戸学は「水戸学」と呼ばれるのか(山崎行太郎)

水戸学の「国体論」を継承した吉田松陰と真木和泉(折本龍則)

経済弱者に優しい水戸学─構造改革論は尊皇愛国思想に非ず(小野耕資)

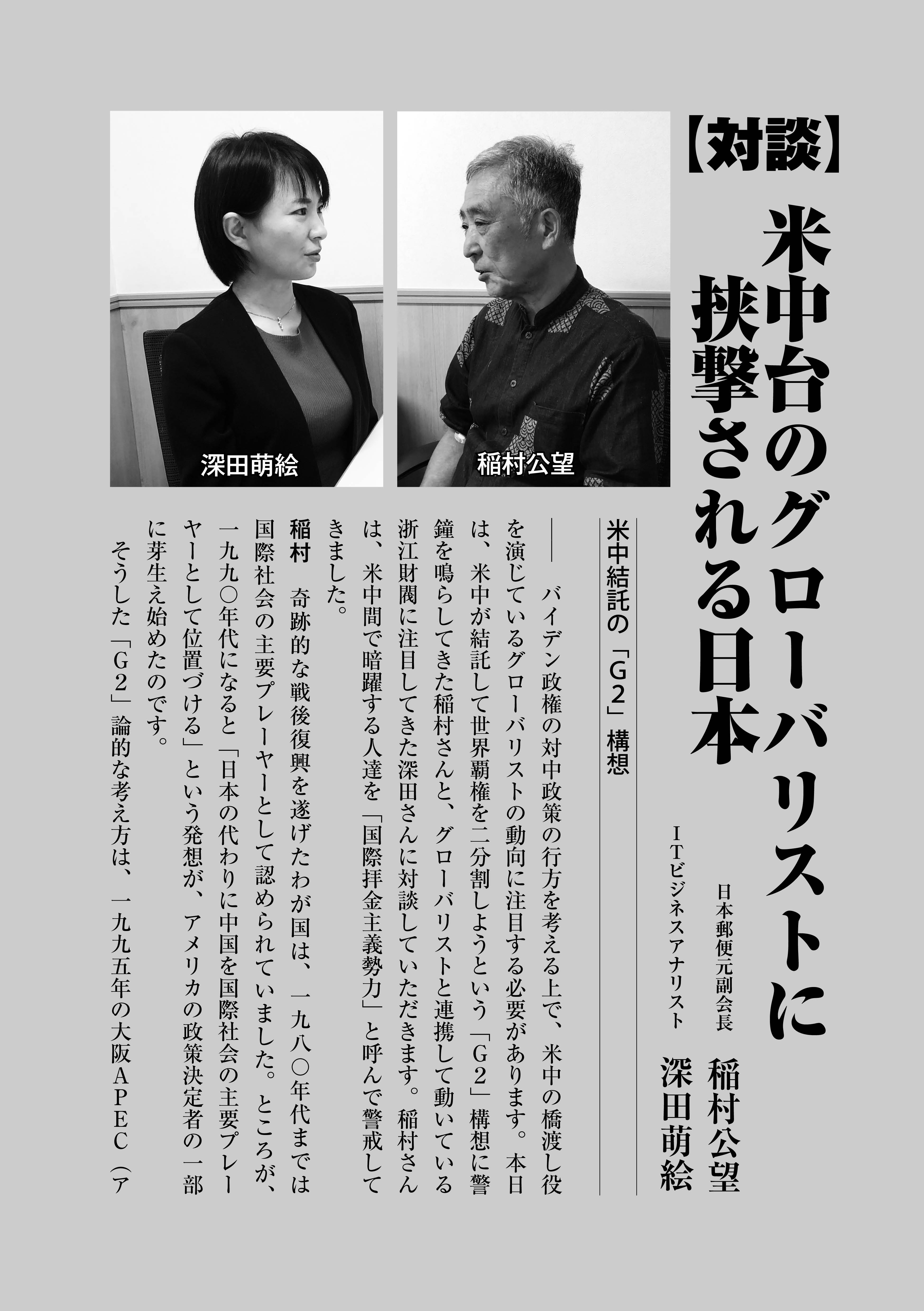

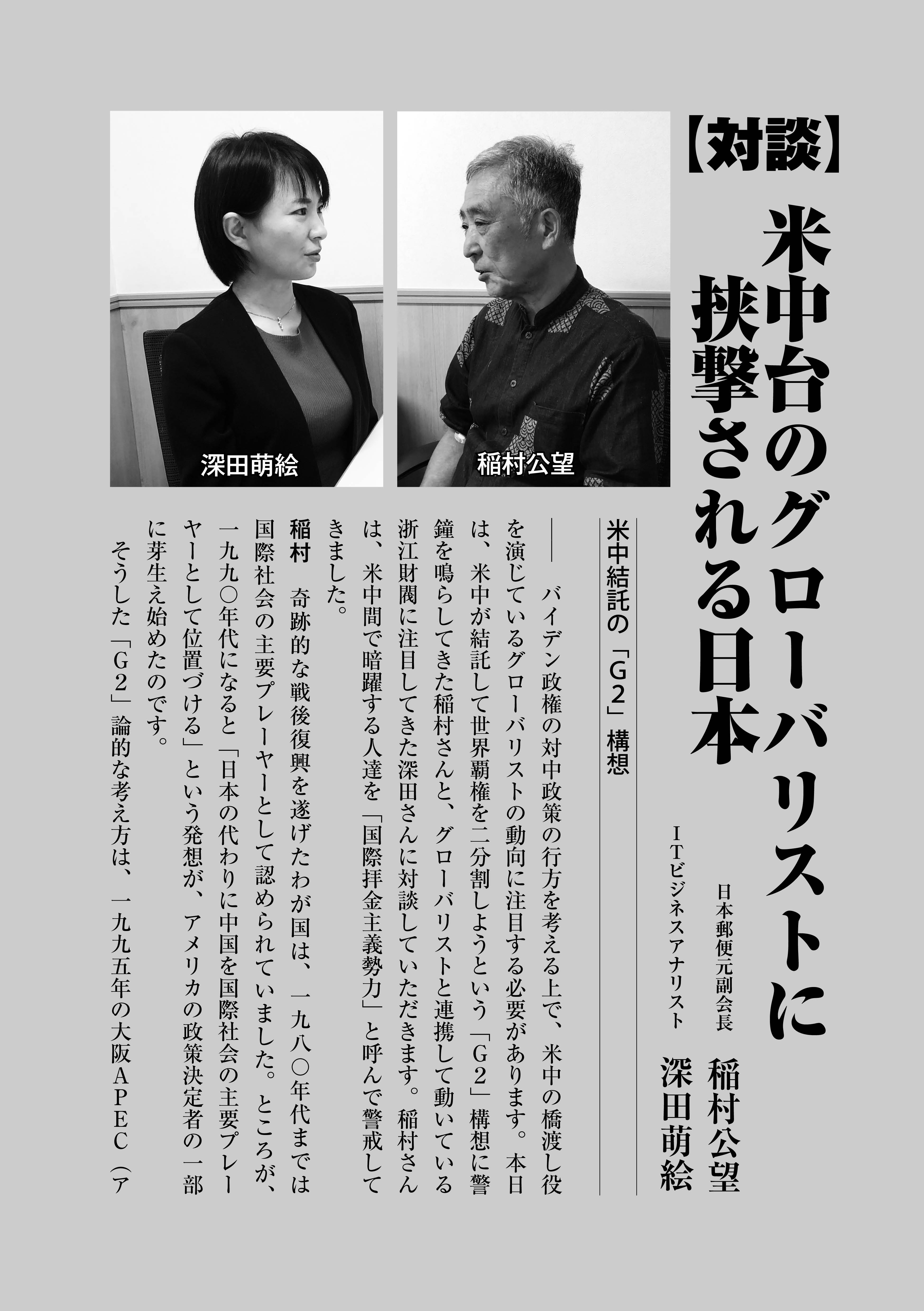

■米中結託の「G2」構想

── バイデン政権の対中政策の行方を考える上で、米中の橋渡し役を演じているグローバリストの動向に注目する必要があります。本日は、米中が結託して世界覇権を二分割しようという「G2」構想に警鐘を鳴らしてきた稲村さんと、グローバリストと連携して動いている浙江財閥に注目してきた深田さんに対談していただきます。稲村さんは、米中間で暗躍する人達を「国際拝金主義勢力」と呼んで警戒してきました。

稲村 奇跡的な戦後復興を遂げたわが国は、一九八〇年代までは国際社会の主要プレーヤーとして認められていました。ところが、一九九〇年代になると「日本の代わりに中国を国際社会の主要プレーヤーとして位置づける」という発想が、アメリカの政策決定者の一部に芽生え始めたのです。

そうした「G2」論的な考え方は、一九九五年の大阪APEC(アジア太平洋経済協力)の頃には日本に伝えられていたように思います。環太平洋構想を唱えるなど国際社会で影響力を持っていた大来佐武郎氏は一九九三年二月に急逝しましたが、大来氏は「G2」構想の代表的論者と知られるフレッド・バーグステンと電話で話をしている最中に意識を失い、その後亡くなりました。私は、大来氏がバーグステンから「今後、アジアの代表選手は日本ではなく中国だ」と告げられてショックを受け、憤死されたと考えています。

バーグステンは二〇〇五年に、「中国は日本を抜いて間もなく米国に次ぐ世界第二位の経済大国になる。両国は二つの経済大国であり、二つの貿易大国である」と語っていました。

この時期、国務副長官を務めていたロバート・ゼーリックも、中国を「責任あるステーク・ホルダー(利害共有者)」と位置づけようとしました。二〇〇七年に世界銀行総裁に就いたゼーリックは、「世界の経済問題の解決には米中両国の先導的な協力こそが不可欠であり、強力なG2なしにはG20も失望に終わるだろう」と主張するに至ります。この年から夏季ダボス会議がスタートし、天津と大連で交互に開催されることになりました。

ダボス会議は、スイスの経済学者クラウス・シュワブが一九七一年に設立した世界経済フォーラム(WEF)が毎年スイスのダボスで開催している年次総会です。ダボス会議を仕切るグローバリスト、「国際拝金主義勢力」が、自分たちに都合のいいように各国の政権を操ろうとする意図が透けて見えます。

中国の台頭に伴い、日米欧三極委員会も変化していきました。二〇〇九年四月に開催された「三極委員会」東京会合には、インドの参加者とともに、中国社会科学院教授の張蘊嶺氏が参加しています。これに伴い日米欧三極委員会の名称から「日米欧」が外れ、単に三極委員会と呼ばれるようになったのです。

一方、欧米白人中心のビルダーバーグ会議にも、中国人が参加するようになっています。二〇一一年にスイス・サンモリッツで開催された会議に、当時外務次官だった傅瑩が参加していたのです。一九五四年に発足したビルダーバーグ会議は、毎年一回、欧米の有力政治家、外交官、財界人、マスコミ幹部らが集まり、世界のあり方について議論する秘密会合とされています。G2推進派のゼーリックも、二〇〇九年にギリシャで開催されたビルダーバーグ会議に参加していたようです。 続きを読む 稲村公望×深田萌絵「特別対談 米中台のグローバリストに挟撃される日本(『維新と興亜』第9号) →

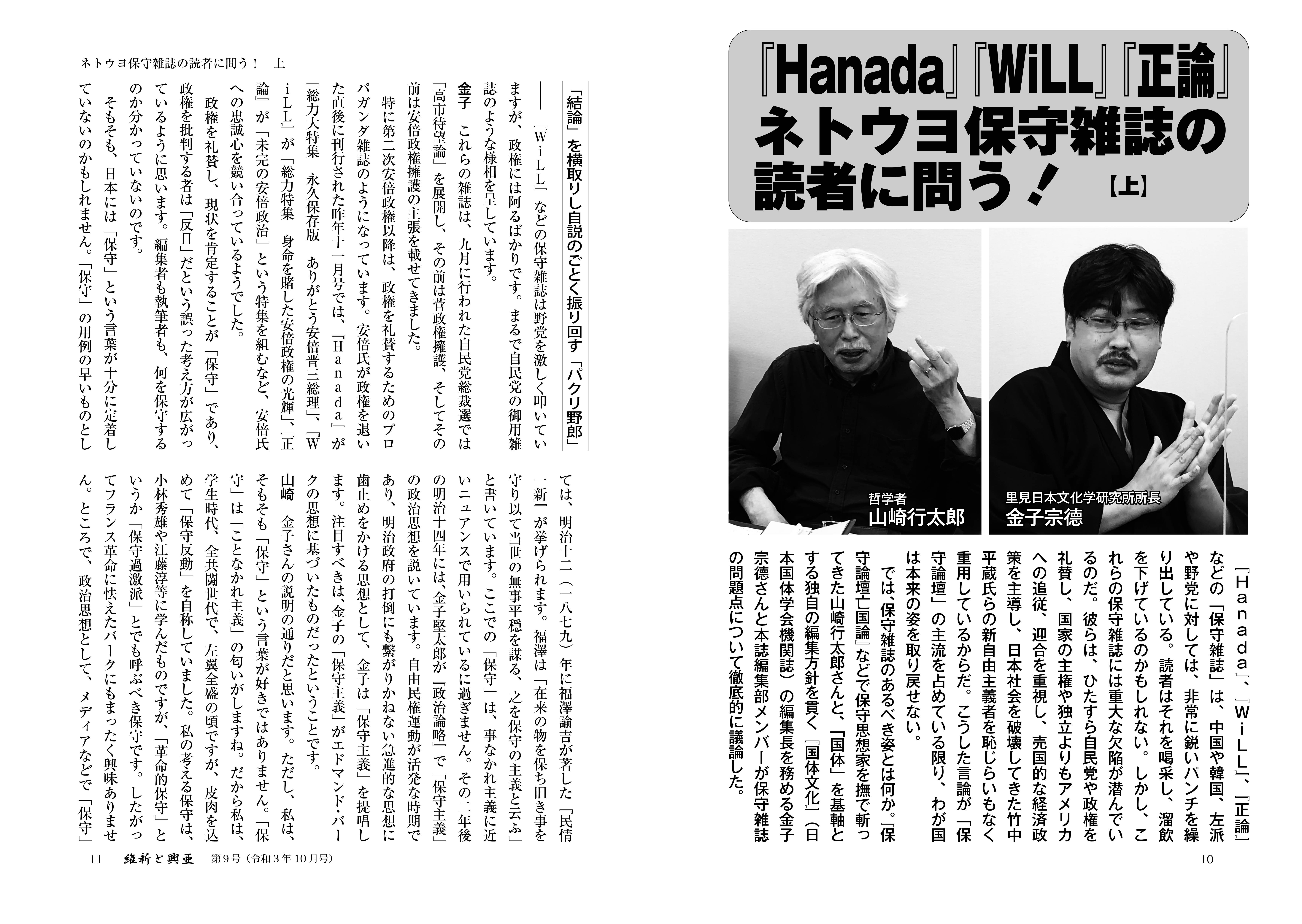

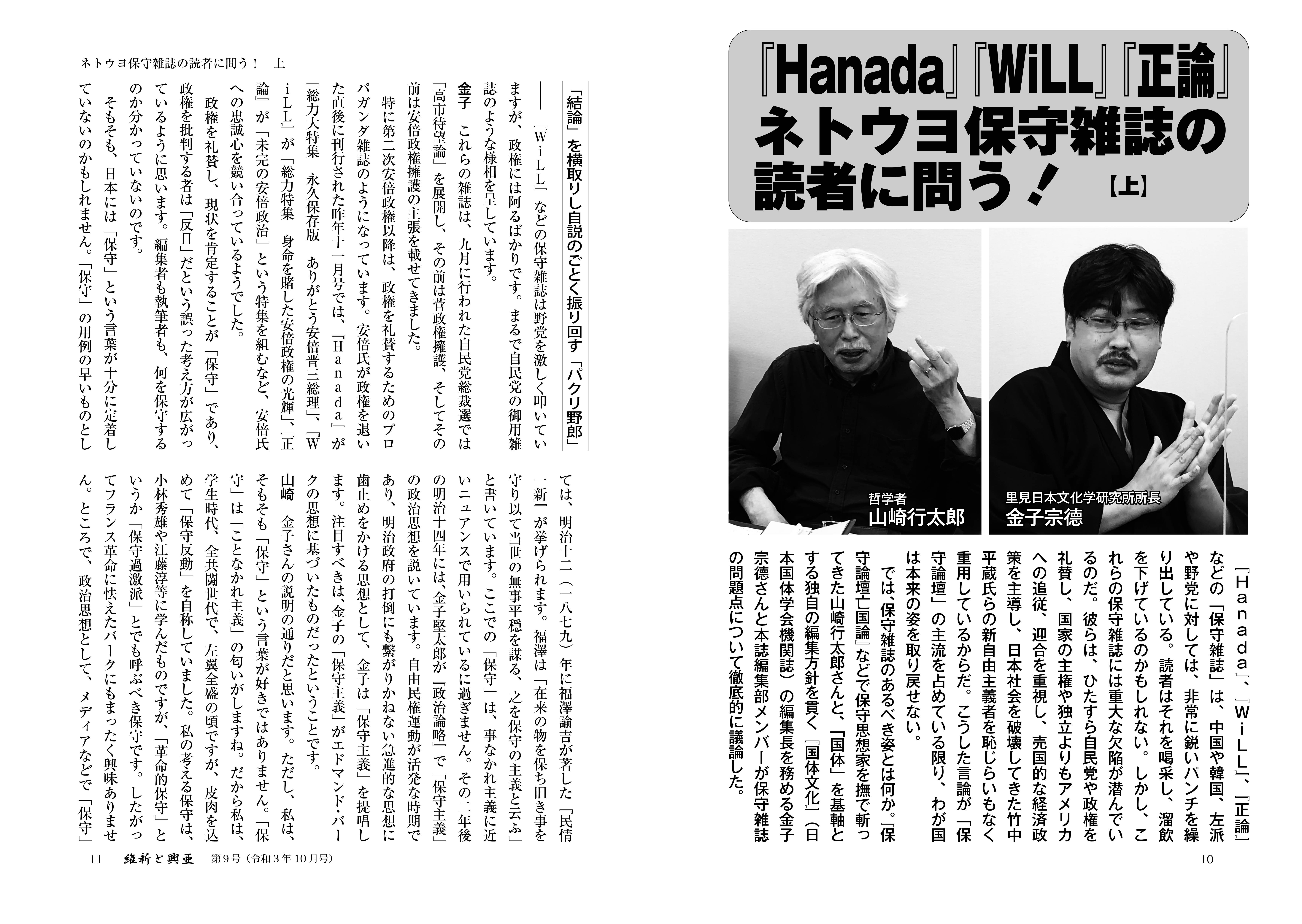

『Hanada』、『WiLL』、『正論』などの「保守雑誌」は、中国や韓国、左派や野党に対しては、非常に鋭いパンチを繰り出している。読者はそれを喝采し、溜飲を下げているのかもしれない。しかし、これらの保守雑誌には重大な欠陥が潜んでいるのだ。彼らは、ひたすら自民党や政権を礼賛し、国家の主権や独立よりもアメリカへの追従、迎合を重視し、売国的な経済政策を主導し、日本社会を破壊してきた竹中平蔵氏らの新自由主義者を恥じらいもなく重用しているからだ。こうした言論が「保守論壇」の主流を占めている限り、わが国は本来の姿を取り戻せない。

では、保守雑誌のあるべき姿とは何か。『保守論壇亡国論』などで保守思想家を撫で斬ってきた山崎行太郎さんと、「国体」を基軸とする独自の編集方針を貫く『国体文化』(日本国体学会機関誌)の編集長を務める金子宗德さんと本誌編集部メンバーが保守雑誌の問題点について徹底的に議論した。

■「結論」を横取りし自説のごとく振り回す「パクリ野郎」

── 『WiLL』などの保守雑誌は野党を激しく叩いていますが、政権には阿るばかりです。まるで自民党の御用雑誌のような様相を呈しています。

金子 これらの雑誌は、九月に行われた自民党総裁選では「高市待望論」を展開し、その前は菅政権擁護、そしてその前は安倍政権擁護の主張を載せてきました。

特に第二次安倍政権以降は、政権を礼賛するためのプロパガンダ雑誌のようになっています。安倍氏が政権を退いた直後に刊行された昨年十一月号では、『Hanada』が「総力大特集 永久保存版 ありがとう安倍晋三総理」、『WiLL』が「総力特集 身命を賭した 続きを読む 山崎行太郎×金子宗德×本誌編集部「座談会 『Hanada』『WiLL』『正論』 ネトウヨ保守雑誌の読者に問う!」(『維新と興亜』第9号) →

『維新と興亜』第8号特集「右翼テロの標的!? 国民=大御宝を苦しめる経団連」の紹介動画をアップしました。

「財閥富を誇れども 社稷を念う心なし」

蜷川正大「民族派は国家の危機を察知する〝触覚〟」

針谷大輔「右派はなぜ財界の横暴に無関心なのか─麗しき山河を守れ」

本誌は、竹中平蔵氏に代表されるグローバリストたちを糾弾してきた。彼らがアメリカの要望に応える形で、規制改革を推進した結果、格差の拡大や共同体の破壊が進んだからだ。しかも、空港や水道などが特定の企業に「私物化」されつつある。まさに売国的行為だ。

では、竹中氏らの新自由主義路線は、誰の意向で進められているのか。それは、日本の大企業の意向にほかならない。その元締めこそ経団連だ。いまや日本の有力企業の多くが外資系となっているので、経団連はグローバル企業の元締めでもある。

日本の賃金水準の低下を招いたのは経団連の責任であり、法人税減税と消費税増税を主張し、我が国の税制を歪めてきたのも経団連だ。しかも、彼らは国家戦略特区諮問会議や成長戦略会議などの諮問会議と歩調を合わせ、「規制改革」の先頭に立ってきた。彼らは次々と提言を発表し、環太平洋経済連携協定(TPP)推進、外国人労働者の受け入れ拡大、「農業改革」など、一連の改革を進めてきた。

こうした経団連の横暴が罷り通ってきた理由の一つは、保守派、右派が経団連を批判しなくなっているからだ。いまや、「保守」を名乗る月刊誌が、新自由主義を礼賛する国家戦略特区ワーキンググループ民間議員に、主張の場を提供するような有様だ。

振り返れば、我が国では資本主義導入以来、國體の立場から資本主義の弊害を批判する言論が存在してきた。やがて、営利至上主義の財閥に対する国民の激しい憤りを背景に直接行動が展開された。

大正十(一九二一)年九月には安田財閥の首領・安田善次郎が朝日平吾に刺殺され、昭和七(一九三二)年三月には三井財閥の総帥・團琢磨が血盟団の菱沼五郎によって射殺されている。五・一五事件で蹶起した三上卓が作った「青年日本の歌」には、「財閥富を誇れども 社稷を念う心なし」とある。財閥を狙った右翼の直接行動は、いずれも愛国思想に基づいていたのだ。

ところが戦後、GHQの占領政策によって我が国の愛国思想は封じ込められ、東西冷戦勃発後、右翼は反共・親米に誘導された。やがて、「資本主義擁護、グローバリズム擁護が右派のとるべき立場だ」という考え方が広がったいった。しかし、経団連事件に象徴されるように、戦後体制打破を掲げ、営利至上主義の財界に牙を剥いた先人たちは存在したのだ。彼らこそ、昭和維新の精神を引き継いだ本来の民族派だったのではないか。

経団連新会長に就いた十倉雅和氏は、「新自由主義や市場原理主義に基づく行き過ぎた効率追求や規模拡大が、格差の拡大や再生産、気候変動、生態系の破壊を招いている」と語ったという。ならば、経団連はこれまでの新自由主義路線を直ちに転換すべきだ。

経団連が社稷を思う心を取り戻さなければ、やがて「経団連を討て」という国民の声が高まるに違いない。

道義国家日本を再建する言論誌(崎門学研究会・大アジア研究会合同編集)