『維新と興亜』第12号(令和4年4月28日発売) ご注文・問い合わせは、 まで。

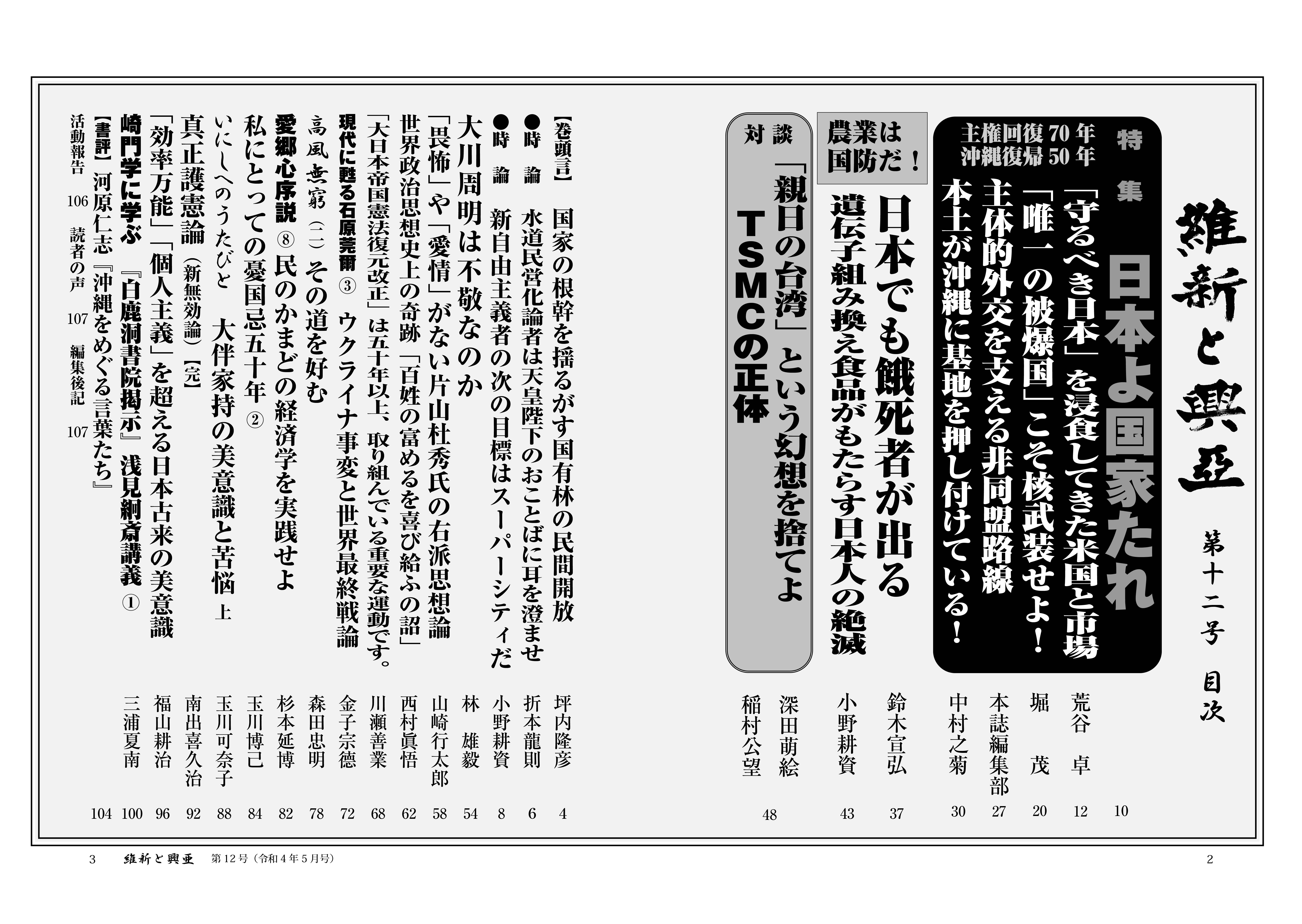

『維新と興亜』定期購読(5000円、送料込み)・会員 《目 次》【特集】日本よ国家たれ 主権回復70年 沖縄復帰50年 「守るべき日本」を浸食してきたアメリカと市場(荒谷 卓) 「唯一の被爆国」こそ核武装せよ! 「自主防衛」構築への「国家意志」明徴(堀 茂) 主体的外交を支える非同盟路線(本誌編集部) 本土が沖縄に基地を押し付けている!(中村之菊) 【特集】農業は国防だ! 政商たちが歪める農政 日本でも餓死者が出る(鈴木宣弘) 遺伝子組み換え食品がもたらす日本人の絶滅(小野耕資) 【対談】「親日の台湾」という幻想を捨てよ─TSMCの正体(深田萌絵×稲村公望) 【巻頭言】国家の根幹を揺るがす国有林の民間開放(坪内隆彦) ●時論 水道民営化論者は天皇陛下のおことばに耳を澄ませ(折本龍則) ●時論 新自由主義者の次の目標はスーパーシティだ(小野耕資)

令和4年5月31日に大東会館で開催した稲村公望氏特別講演会(『維新と興亜』主催)の動画「ダボス会議の秘密①」をアップしました。

VIDEO

『維新と興亜』第12号に掲載した鈴木宣弘先生のインタビュー記事「日本でも餓死者が出る」の一部を紹介いたします。

ウクライナ危機の陰で日本に飢餓が発生する?

── ウクライナ危機が起こったことにより、食料価格の高騰が起こっています。

── そのような危機的な状況に対して政府はどのような対応を取っているのでしょうか。

安全保障としての農業保護を行え!

── このような危機的状況にどう対応していけばよいのでしょうか。

GHQに食糧生産も自国の食文化も奪われた

── 日本がここまで食料自給を軽視するようになってしまった原因は何ですか。

『維新と興亜』第12号に掲載した堀茂先生(国家基本問題研究所客員研究員)のインタビュー記事「『唯一の被爆国』こそ核武装せよ! 『自主防衛』構築への『国家意志』明徴」の一部を紹介いたします。

はじめに

これまで我が国における核に関する議論といふものは、理論や研究としては、勿論存在してゐた。特に核抑止力や核軍縮に関する論文は多いが、それが我が国の「核武装」といふことになると、議論すら憚られる〝禁忌〟となる暗黙の了解が厳然とあり、まして政治の世界でそれを語ることは失職すら覚悟すべきものであつた。これらは云ふまでもなく「平和憲法」に基づいた「非核三原則」が、我が「国是」である以上、議論の余地などあり得なかつたといふことである。

一、「唯一の被爆国」といふ弱者の論理

長年懸案だつた核兵器の開発、保有そして使用を禁止する「核兵器禁止条約」が本年一月に発効した。それは我が国の悲願たる核廃絶を実現する一歩ではあるが、そこは単なる〝持たざる者〟の集まりである。この条約で肝心の既保有国が、それを手放すことはあり得ない。我が国はじめドイツ、オーストラリア等米国の同盟国は、参加を見送つてゐる。

三、〝持たざる者〟の論理

北朝鮮が核を保有したいと思ふ気持ちは、主権国家としては当然である。ロシアと中共には所謂〝血の友誼〟があるとは言ひ条、彼らは依然として北朝鮮を「属国」扱ひしてゐるし、反米で同調するくらゐしか役に立たないと思つてゐる。北朝鮮の分断国家としての安全保障は、独自の軍事的抑止力と外交的交渉力を有することである。さう考へれば、核の保有は最もコストが掛からない、しかも最強の「抑止力」と「交渉力」となるのも自明である。少なくとも、対等に米国とも対峙出来ると考へることは、単なる指導者の自己満足ではない。国家生存への唯一無二の方法となる。

をはりに─「核武装」への「国家意志」

かつてド・ゴールが自前の核保有に固執したのは、その量の多寡の問題ではなく、仮令少数の戦術核であつても、保有すること自体が国家の自立性を高め、独自の軍事外交政策を遂行する最低限の要件と見てゐたからだ。抑彼は他国の「核の傘」の存在など信用してゐない。核保有は、フランスが常に「第一等の地位」にゐて「偉大なフランス」である為の必要条件であつたのである。

『維新と興亜』第12号(令和4年4月)に掲載した荒谷卓氏の「『守るべき日本』を浸食してきたアメリカと市場」の一部を紹介いたします。

わが国は主権国家ではない

── 一九五二年にサンフランシスコ講和条約が発効し、わが国が主権を回復してから七十年が経ちます。しかし、未だに日本はアメリカへの依存を続け、独立国としての気概を失ったままです。

守るべきものは「日米安保体制を基軸とする戦後憲法体制」ではない

── 東西冷戦の終結、ソ連邦の崩壊は、日米安保条約を見直し、わが国が自主防衛に転換する好機でした。しかし、わが国はそれを活かすことができませんでした。続きを読む 荒谷卓「『守るべき日本』を浸食してきたアメリカと市場」(『維新と興亜』第12号、令和4年4月) →

『維新と興亜』第11号(令和4年2月28日発売) ご注文・問い合わせは、 まで。

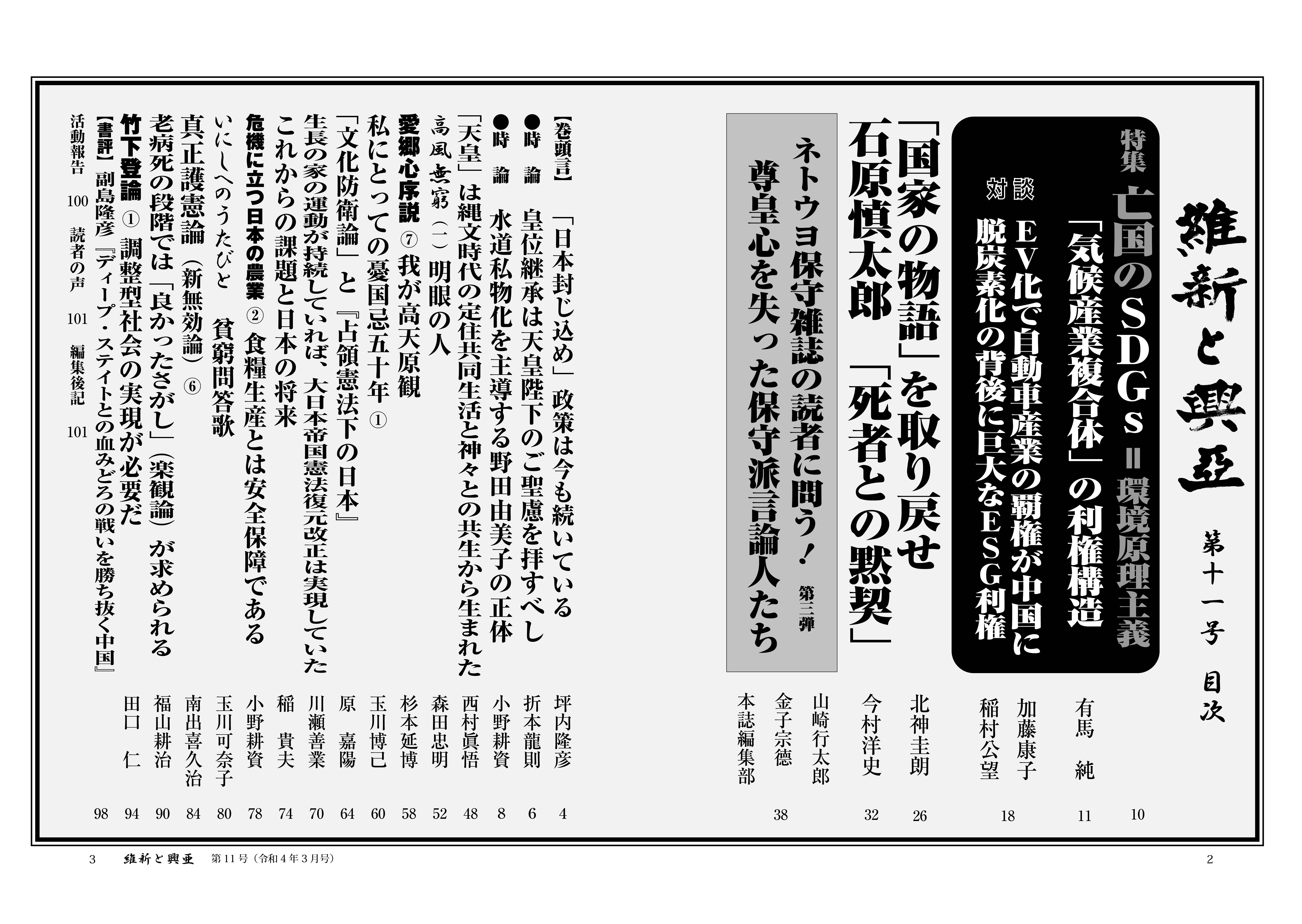

『維新と興亜』定期購読(5000円、送料込み)・会員 《目 次》【特集】亡国のSDGs=環境原理主義 中国の高笑いが聞こえる 環境原理主義が日本を亡ぼす 「気候産業複合体」の利権構造(有馬純) 【対談】EV化で自動車産業の覇権が中国に 脱炭素化の背後に巨大なESG利権(加藤康子×稲村公望)

■「国家の物語」を取り戻せ(北神圭朗) ■石原慎太郎 「死者との黙契」(今村洋史) ■ネトウヨ保守雑誌の読者に問う! 第三弾 尊皇心を失った保守派言論人たち(山崎行太郎×金子宗德×本誌編集部)

【巻頭言】「日本封じ込め」政策は今も続いている(坪内隆彦) ●時論 皇位継承は天皇陛下のご聖慮を拝すべし(折本龍則) ●時論 水道私物化を主導する野田由美子の正体(小野耕資)

『維新と興亜』第11号(令和4年2月28日発売)に掲載した「石原慎太郎 『死者との黙契』(今村洋史)」の一部を紹介します。

石原先生が逝かれた。2012―2014年、先生が再び国政へ挑んだ、その祖国への止まざる愛惜の所以と、そして率いた「日本維新の会」が短命に終わった経緯を当時付き従ったものとして後世の史家のために記しておこうと思う。

『維新と興亜』第11号(令和4年2月28日発売)に掲載した「国家の物語」を取り戻せ(北神圭朗)」の一部を紹介します。

憲法に御誓文の五か条を入れ込むべきだ

日本人自身が望んだ経済優先路線

『維新と興亜』第11号(令和4年2月28日発売)に掲載した「対談 EV化で自動車産業の覇権が中国に 脱炭素化の背後に巨大なESG利権(加藤康子×稲村公望)」の一部を紹介します。

日本の自動車産業の衰退を招くEV化

日本の製造業を苦しめる電力コスト

小泉環境大臣の脱炭素化は水野弘道氏の入れ知恵?

『維新と興亜』第11号(令和4年2月28日発売)に掲載した「環境原理主義が日本を亡ぼす 「気候産業複合体」の利権構造(有馬純)」の一部を紹介します。

「グレタさんには、毎日の水の確保にも苦労している人の実態を見てもらいたい」

道徳的高みに立って説教するヨーロッパ

「気候産業複合体」の利権構造

投稿ナビゲーション

道義国家日本を再建する言論誌(崎門学研究会・大アジア研究会合同編集)