「国家戦略特区」に乗じた加計学園への利益誘導が問題なら、「郵政民営化」に乗じたアフラックへの利益誘導は百倍問題である。我が国の公的ネットワークである郵便局で、「アメリカン」ファミリー生命が独占的にガン保険を販売するのは、国家による外資への巨大な利益誘導、対米従属の権化以外の何物でもない。日本郵政とアフラックの「事業提携」は、TPP交渉の負の遺産である。日本郵政はそもそも日本生命と事業提携しており、郵政グループにはかんぽ生命も存在する。しかし、政府はTPP交渉での手土産として、アメリカに郵便局でのガン保険販売利権を供与し、その為に日本郵政は日本生命との事業提携を反故にし、かんぽ生命は自社商品の開発を断念した。アフラックは、我が国に対し、「政府出資の日本郵政のガン保険は民業圧迫だ」と主張したが、アフラックこそ民業圧迫だ。政府による郵政民営化によって、自国企業の公正な競争が阻害され、国民資産が外資の食い物にされている。この巨悪こそ問題とされるべきだ。

「未分類」カテゴリーアーカイブ

シリーズ『元気が出る尊皇百話』その(十一)名和長年

名和一族は伯耆国(現在の鳥取中西部)の人で、代々地頭をしており、資産豊かにして一族盛んでありました。その中で生まれた長年、初めは長高と名乗っておりました。幼い頃より勇健でよく弓を射ましたから、その国の人に畏れられておりました。

元弘三年(1333年)、後醍醐天皇が隠岐に流され給うや、天皇は衛士の中で忠義を尽していた者に、近国に大事を託すべき者は誰かと、問わせられました。衛士はいずれも長年を第一として挙げました。時に長年の弟行氏も衛士中におりましたから、天皇これを召し、帰りて長年を諭して車駕を迎えさせしめよと、申しつけられました。

そこで行氏は、千種忠顯と共に海を渡りて伯耆に到り、命を伝えたところ、長年これを聴きて涙を流して曰く、天子よりかかる大事を託せらるるというは家門の栄誉これに過ぎたるものはなしと、直ちに命を奉じて、衆を率いて天皇を迎え奉りました。

天皇と共に船上山へと赴いた長年は、村の民を募り、己が倉の穀物を山上に運ぶ者には人毎に銭五百を給すと令し、その日に五千余石を山上に運び、決死の覚悟を定めて己が家を焼き払い、一族百五十人を率いて山上を守りました。そこで長年、近国将士の旗印を描き、諸国より来たり集まったが如くに見せかけました。

その所に、佐々木清高、昌綱の両人、兵三千を率いて攻めましたが、山上の旗印を望んで驚き、敢えて進みませんでした。しかし、実際に兵は少なかったので、長年は家人に令し、皆に木陰に隠れさせて、矢を射らしめて、日暮れを待ちました。その時放たれた矢は命中せぬものはなく、敵将昌綱はその矢に当って死にました。また、敵将清高攻めて来たところ、長年は弓で四人を射殺し、折しも起れる雷雨に乗じ、敵軍に突撃しましたから、賊軍大いに崩れさり、死する者は数知れず、清高も命からがら逃れました。

ここにおいて近国の将士来り集り、遂に京師回復の大挙を図るに至りました。天皇は長年の大功を賞し給い、長高という名は危うしとして、長年と改めしめ、左衛門尉兼伯耆守に任じ、家の徴として、帆舟を天皇親ら描きてこれを賜いました。これは船上山の名と隠岐を逃れ給うた記念として、かく筆を染め給うたものであります。

幾ばくもなく、足利高氏鎌倉に反し、新田義貞これを征討することとなるや、長年は楠木正成と共に留まりて京師を守り、高氏が京師を犯せる時には、長年は兵二千余人を以て勢多の橋を守っておりました。然るに官軍敗れ、車駕延暦寺に御幸されると聞き、長年兵三百を以て京師に帰りましたところ、賊等その帆舟の徴を認めて遮り撃ちました。これと戦うこと数十回、ために死する者半数に達しました。漸く禁門に詣でたところ、宮中に人無きを見て長年は振り返って涙を流し、遂に行在所に詣で、諸将と力を合わせて高氏を討ち、車駕を奉じて京師に入りました。

ところが高氏、再び来り攻めましたから、またもや車駕を奉じて延暦寺に従い、高氏の兵が東坂を犯すや、長年は脇屋義助と共に撃ちてこれを退け、新田義貞と共に高氏を京師に攻めました。

長年が白鳥という所を過ぎる頃、路傍の人相語りて曰く、三木一草の中、僅かに一木のみ残って居ると。(三木は結城「キ」、伯耆「キ」、楠木「キ」の三人のこと。結城は結城親光、伯耆は伯耆守である名和長年、楠木は楠木正成。一草は千種忠顯のこと。)これを聞いた長年は、戦い利あらずと一旦退き、自らの門を背にして奮闘し、従弟信貞および一族二百人と共に戦死したのであります。

(下は長年と名和氏の家紋)

第五回『保建大記』を読む会開催報告

シリーズ『元気が出る尊皇百話』その(十)新田義興

新田義貞の一族には猛将勇士が多くおりました。義貞の弟脇屋義助は常に義貞と謀を合わせて皇事に尽し、義貞の長子義顕もまた父の意を受け継いで勤皇の旗を翻しました。義助、義顕、共に大いに官軍の為に力を尽しましたが、力及ばずして倒れました。その時義貞の第二子に義興(よしおき)が出まして、一時大いに関東にて官軍を盛んならしめたのであります。

義興は幼名を徳壽丸といい、母が賤しかったので、父義貞に愛されず、そのために上野に止まっておりましたが、延元二年(1337年)鎮守府将軍源顕家、鎌倉を攻めんとし、軍を進めて武蔵国府に至りましたから、義興は兵三万の将としてこれに応じ、共に鎌倉を攻めてこれを抜きました。それより顕家と西行し、翌年春には上杉実顕を青野原に破りました。後に顕家薨ずるや、その弟少将顕信に従いて京師に入り男山にて賊軍と戦いました。しかし不幸にして官軍敗北しましたから、義興は奔りて吉野の行宮に詣でたのです。

時に後醍醐天皇引見してその才器を嘉(よみ)し給い、汝宜しく父の家を興すべしと、御前にて冠を加え、義興という名を賜い、左兵衛佐を授け給うたのであります。そこで義興は君恩に感激し、命を奉じて東国に向かい、正平七年(1352年)には兵を起こして鎌倉を攻め、足利高氏の弟基氏と戦い、攻戦数月に亘りて一勝一敗あり、大いに足利氏を悩ましたのでした。

そこで、足利基氏の家臣畠山国清は、かつて義興の部下であった竹澤良衡という者を義興に近づけ、謀を以て義興を嵌めんとしました。良衡は義兄弟なる高重と謀り、義興を城に招き寄せ、義興はかかる深き企みありとも知らず、僅かに十余人と暁に乗じて鎌倉に向かいました。そこで良衡、高重は予め舟に穴をあけておいてそれに栓をし、矢口渡(やぐちのわたし)に義興以下主従を迎え乗せました。中流に至るや、舟人は突如としてその栓を抜き、自分だけ逃れ去りました。そしてまさに舟の沈没せんとする時に、良衡等は伏兵を並び起こして箙(えびら)を叩いてこれを笑ったのであります。

義興はその欺かれたるを悔い、切歯して罵りて曰く、汝等不道、予を欺き死に到らしむ。さればこの怨みいかで忘れん。七たび生れ代りて汝らに讐せんのみと。遂に一族十余人と共に自害して相果てました。その時、土肥三郎左衛門、南瀬口五郎、市川五郎の三人は衣を脱ぎ、刀を咥えて水に飛び込み、泳いで岸に達して、敵五人を斬り、十三人を傷つけて遂に戦死しました。そこで良衡高重等は義興の首級を得て、基氏に入間川の陣営にて謁し、大いに褒賞せられました。

然るに高重、漸く帰りて矢口渡に至るや、舟人たちが酒肴を載せて、大いに酒宴しておりました。そして舟が高重を出迎えんとして、川の中流に至ったと思う頃に、一天俄に掻き曇りて雷雨忽ち至り、渦波は高く湧き、舟はそのために覆って舟人悉く溺れ死にました。それを岸より見ていた高重は驚き畏れ、走り駆けりて引き返すこと数里、一塊の黒雲は不思議にもその頭上を蔽いて去らず、さらにはその雲の中に義興の姿がありありと顕れ、龍の冑を着て、白馬に跨って追いかけられ、己に向かって射かかろうとしているのが見えました。高重は仰天して落馬し、気絶して家に運ばれましたが、それより狂気の如く水に溺れる様を為し、七日目に悶え死んだのでありました。

一方、畠山国清はその後、陣営中にて義興の恐ろし気なる姿を夢に見て、鬼が義興に従い火の車を挽いて陣所に入ったのを見ました。それと同時に雷火あって入間川の民家三百戸を焼きましたから、国清を始め良衡等は大いに戦慄したのであります。かくして後にも、矢口渡にはしばしば怪火を認めましたから、これ全く義興の霊の祟りを為す所と思い、辺りの人々大いにその霊を畏れ、祠を建てて義興を祀りました。それが今六郷川の畔の矢口渡にある新田大明神であります。七生賊滅とは蓋し此の如きでありましょうか。(画像は、歌川国芳作 『矢ノ口渡合戦にて義興戦死図』)

第五回『保建大記』を読む会のお知らせ

『保建大記』は、崎門の栗山潜鋒(一六七一~一七〇六)が元禄二年(一六八九年)に著した書であり、『打聞』は、同じく崎門の谷秦山が『保建大記』を注釈した講義の筆録です。崎門学では、この『保建大記』を北畠親房の『神皇正統記』と並ぶ必読文献に位置づけております。そこでこの度弊会では本書(『保建大記』)の読書会を開催致します。詳細は次の通りです。

○日時 平成二十九年六月四日(日曜日)午後二時開始

○場所 弊会事務所(〒二七九の〇〇〇一千葉県浦安市当代島一の三の二九アイエムビル五階)

○連絡先 〇九〇(一八四七)一六二七

○使用するテキスト 『保建大記打聞編注』(杉崎仁編注、平成二一年、勉誠出版)

『皇統護持論ー安倍首相は皇統護持の実を挙げよ』(平成二十八年二月)

待ったなしの皇統問題

第二次安倍内閣が発足してから三年がたった。元来、安倍首相は保守政治家を以って自任し、自民党が政権を奪還した先の総選挙では、「日本を取り戻す」といって首相に返り咲いた。しかしその安倍首相が、わが国存立の根幹をなす御皇室の問題について、いまだ何らの方策を講じていないのは、わが国の宰相として、いわんや保守政治家として、怠慢の謗りを免れない。

有史以来、我が国の皇位は、男系による継承が貫かれてきた。ところが戦後、昭和四十年の秋篠宮ご誕生以来、御皇室には久しく男児のご誕生がなく、近年に至り、将来的な皇位継承者の不在による皇統断絶の危機が発生した。そうしたなかで、平成十七年、時の小泉首相の私的諮問機関である「皇室典範に関する有識者会議」は、皇位継承資格者を男系男子に限定する現行の皇室典範を改正し、女性・女系天皇を容認する内容の報告書を首相に提出し、物議を誘発した。ところが、翌平成十八年に、悠仁親王ご誕生の僥倖が訪れ、澎湃たる奉祝ムードのなかで、皇室典範改正の議論は沙汰やみになった。しかし、親王のご誕生を以ってしても依然として将来世代の皇位継承資格者が不足している現状に変わりはなく、将来、親王に男児がお生まれにならなければ同じ問題の繰り返しになるのであるから、現行典範のもとでは安定的な皇位継承は期しがたい。

本来、皇室典範は皇室の家法であり、我々国民が云々すべきではない。戦前の皇室典範は、皇室の家法であり、帝国議会の協賛を要さない不磨の大典であったが、戦後、アメリカによる占領下で制定された現行の皇室典範は、憲法の下で国会の議決に従う一般の法律に格下げされたため、畏れ多くも我々国民が議論せざるをえなくなった。また、この皇位継承の問題は、男系女系の如何によらず、現在の内親王・女王方が結婚などによって皇籍を離脱されるまでに結論を出さねばならず、事態は一刻の猶予も許さないのである。

「有識者会議」の論拠

さて、前述した「有識者会議」の報告書は、典範改正の基本的視点として第一に「国民の支持と理解を得られること」、第二に「伝統を踏まえたものであること」、第三に「制度として安定したものであること」を示し、それぞれ、以下のような女性女系天皇容認の根拠を挙げている。

まず第一の「国民の支持と理解」に関して、現行の男系男子による継承は、非嫡系ないしは傍系の担保がなければ制度としての安定性を保てない。男系男子派は、戦後の昭和二十二年に臣籍降下した旧宮家の皇籍復帰を主張しているが、これらの旧皇族は、皇籍を離れて久しく、今上陛下と共通の祖先は約六百前の室町時代にさかのぼる遠い傍系であり、国民が皇族として受け入れるか懸念がある。一方で、現在の「象徴天皇制度」は過去のどの時代よりも皇族として生まれ育ち国民に親しまれていることが重要であり、男性優位の価値観が変容した今日の国民にとって、男女や男系女系の別は重要でない。

次に第二の「伝統を踏まえたものであること」に関して、歴史的にも一旦皇籍を離れた皇族が、再び皇籍に復帰した例は平安時代の二例しかない反面、女性天皇は、八人十代の前例が存在する。皇位継承の伝統の本質は、男系ではなく世襲にあり、男系への固執によって、本質的な伝統としての世襲を危うくするのは本末転倒である。

そして第三の「制度として安定したものであること」に関して、現在の皇室は、非嫡出が認められず、近年急速な少子化が進む社会の動向と相即するかのように、出生数の減少が続いている。こうしたなかで、男系男子を維持しながら、皇位継承資格者を安定的に確保することは不可能であり、その対策として、男系男子派が主張する旧宮家の皇籍復帰も、前述した様に国民の理解を得難い。

これに対して、男子護持の立場から、以上を論駁すること以下の通り。

皇室典範は不磨の大典

まず、第一の「国民の支持と理解」に関して、上述したように、本来皇室典範は、皇室の家法であり、我々国民が容喙すべきではない。明治典範の注釈書である『皇室典範義解』は、その序で「皇室典範は皇室自ら其の家法を條定する者なり。故に公式に依り之を臣民に公布する者に非ず。而して将来已むを得ざるの必要に由り其の條章を更定することあるも亦帝国議会の協賛を経るを要せざるなり。蓋し皇室の家法は粗相に承け子孫に伝ふ。既に君主の任意に制作する所に非ず。又臣民の敢えて干渉する所に非ざるなり」と記されている。また典範第六十二条は「将来此の典範の条項を改正し又は増補すへきの必要あるに当たては皇族会議及枢密顧問に諮詢して之を勅定すべし」とあり、その趣旨について『義解』には「蓋し皇室の事は皇室自ら之を決定すべくして臣民の公議に付すべきに非ざればなり」と述べている。

こうした性格を持つ皇室典範が戦後は一転して国会の支配下におかれたのである。これは現行憲法で「国民の総意」に基づくとされた「象徴天皇制」の趣旨によるものであるが、いくら「国民の総意」に基づくとはいえ、だからといって、我々国民が今日の価値観や政治的都合で皇位継承のルールを変更し、ご皇室の命運を左右する資格などなく、最終的には当事者たる陛下御一人のご聖断を仰ぐべき問題である。あるいは逆に、一度御聖断が下れば、「国民の支持と理解」は自ずとついてくる。このように、報告書のいう「国民の支持と理解」は典範改正の結果ではあっても要件ではない。

女帝は「前例」ではなくて「例外」

次に第二の「伝統を踏まえたもの」に関して、たしかに我が国史上には、第三十三代推古天皇、第三十五代皇極天皇、第四十一代持統天皇、第四十三代元明天皇、第四十四代元正天皇、第四十六代孝謙天皇、第百九代明正天皇、第百十七代後桜町天皇、そのうち皇極天皇が重祚して第三十七代斉明天皇、孝謙天皇が重祚して第四十八代称徳天皇、かくして八人十代の女性天皇がおはしますが、この八方は何れも男系皇女であり、その内、推古天皇、皇極天皇、持統天皇、元明天皇は前天皇ないしは皇太子の寡婦で即位後も再婚されず、残りの元正天皇、孝謙天皇、明正天皇、後桜町天皇も生涯処女を貫かれたから、少なくとも女系皇子は残されていない。

次に第二の「伝統を踏まえたもの」に関して、たしかに我が国史上には、第三十三代推古天皇、第三十五代皇極天皇、第四十一代持統天皇、第四十三代元明天皇、第四十四代元正天皇、第四十六代孝謙天皇、第百九代明正天皇、第百十七代後桜町天皇、そのうち皇極天皇が重祚して第三十七代斉明天皇、孝謙天皇が重祚して第四十八代称徳天皇、かくして八人十代の女性天皇がおはしますが、この八方は何れも男系皇女であり、その内、推古天皇、皇極天皇、持統天皇、元明天皇は前天皇ないしは皇太子の寡婦で即位後も再婚されず、残りの元正天皇、孝謙天皇、明正天皇、後桜町天皇も生涯処女を貫かれたから、少なくとも女系皇子は残されていない。

またそれぞれのご即位の経緯をみても、男系皇子が即位されるまでの臨時ないしは中継ぎの性格が強い。例えば、推古天皇は敏達天皇の皇后であり、蘇我馬子による崇峻天皇の弑逆という大変事の後に即位されたが、これは摂政である聖徳太子への譲位を前提にしたものである。また皇極天皇は舒明天皇の皇后であり、その御即位は中大兄皇子の年長し給うを待たれたものである。また持統天皇は天武天皇の皇后であり、草壁皇子の早世し給いし後、その皇子である文武天皇の成人まで皇位を保たれた。元明天皇は草壁皇子の妃にして文武天皇の母君であり、元正天皇はその長女であるが、いずれも文武天皇の遺子である聖武天皇の年長し給うを待たれた。さらに、後水尾天皇の皇女である明正天皇は、弟宮の後光明天皇が十歳になられるのを待って譲位され、後桜町天皇も、弟宮の桃園天皇が若くして崩御された後、幼少の後桃園天皇が元服されるまでの中継ぎとして即位されたのである。このように、我が国史上における女帝の存在は、皇位継承の伝統にとって、前例というよりは例外の意味合いが強い。

これに対して、皇籍復帰の前例が平安時代の二例しかないというのは、第五十九代宇多天皇と第六十代醍醐天皇の父子二代のことであり、なかでも醍醐天皇は臣籍の出身であるが、この父子二帝こそ、それぞれ「寛平の治」、「延喜の治」として知られる天皇親政を敷き、皇運隆盛の時代を築いた名君に他ならない。

過去の教訓

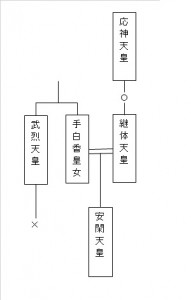

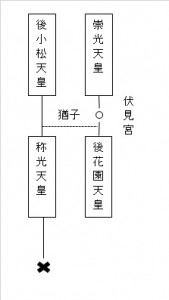

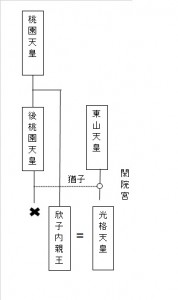

また我が国は歴史上、皇統断絶の危機を三度経験しているが、その都度、女帝による中継ぎはあったにせよ、男系による皇統継受を守り通している。まず、最初の危機は、第二十五代武烈天皇から第二十六代継体天皇への継承の際である。武烈天皇には皇嗣がなく、応神天皇五世の末裔である男大迹王(おほとのおほきみ)が継体天皇として即位し、武烈天皇の姉妹である手白香皇女を皇后に迎え入れた。第二の危機は、第百一代称光天皇から第百二代後花園天皇への継承の際である。第百代後小松天皇の即位による南北朝の合一後、後小松天皇の皇子である称光天皇が皇位を継がれたが、若くして崩御され、皇子も皇弟もなかった。そこで、北朝第三代崇光天皇の皇子栄仁親王を初代とする伏見宮家の三代目が後小松天皇の「猶子(親戚から入る養子)」として迎え入れられ、後花園天皇として即位された。第三の危機は、第百十八代後桃園天皇から第百十九代光格天皇への継承の際である。第百十六代桃園天皇が若くして崩御し給いし時、皇子の後花園天皇が幼少にましましたため、桃園天皇の姉君である後桜町天皇が中継ぎとして即位された。これは前述の通りである。しかし、その後花園天皇も、在位十年で崩御し給い、皇嗣も欣子内親王お一人であった。そこで急遽、後花園天皇の例に倣い、東山天皇の皇子直仁親王を初代とする閑院宮家から猶子が迎え入れられ、光格天皇として即位された。この光格天皇は、上述した後桃園天皇の遺子である欣子内親王を皇后に迎えられている。

このように、天皇に直系の皇嗣が女性しかおられない場合、皇位を継がれたのは、直系の皇女ではなくて傍系の男性皇族であり、かつその傍系の皇胤を、血統上の系譜は動かし様もないが、皇統譜の上で直系に組み入れる、もしくは近づけるために、上皇や今上天皇の猶子にする、さらには遠い傍系からの継承という印象を和らげるために直系の皇女ないしは女王を皇后に迎えて地位の安定を図る、というのが皇位継承の伝統なのであって、直系維持のために女性・女系天皇を容認するには我が国の伝統に反する態度である。

また、女性天皇と女系天皇は、峻別すべきであり、歴史上の例外を認めて女性天皇は容認すべきだという立場も存しようが、以上でみたように、男系皇嗣を前提にした中継ぎとしての即位でなければ皇統護持にとって意味をなさないし、今日の価値観に鑑みて、その女帝が過去の八方のように寡婦ないしは処女としてのお立場を貫かれることは困難である。とすれば、当然に臣籍から皇夫を迎えざるを得ず、その皇夫との間に生まれた御子は女系といえども皇子であることに変わりはないのであるから、またもや女系天皇の是非をめぐる問題が生じるのは必定である。

実は、かつて明治典範の制定に際しても、女性天皇をめぐる同様の議論が存在した。当初宮内省は、女性・女系による皇位継承を可能とした「皇室制規」を立案したが、伊藤博文の側近で明治憲法の起草に携わったことで知られる井上毅は、この「皇室制規」に反対して伊藤に提出した「謹具意見」のなかで次のように述べている。

「今此の例に依り、かしこくも我国の女帝に皇夫を迎え、夫の皇夫は一たび臣籍に入り、譬へば源の某と称ふる人ならんに、其皇夫と女帝との間に皇子あらば即ち正統の皇太子として御位を継ぎ玉ふべし。然るにこの皇太子は女系の血統こそおはしませ、氏は全く源姓にして源家の御方なること即ち我が国の慣習に於ても又欧羅巴の風俗にても同一なることなり。・・・欧羅巴の女系の説を採用して我が典憲とせんとならば、序にて姓を易ふることも採用あるべきか、最も恐しきことに思はるヽなり。」

すなわち、もし女性天皇が皇夫を迎えられ、その間に生まれた皇子が女系天皇として即位されたとしたら、その時点で皇統は皇夫の姓に移り、易姓革命が起ったことになる。いうまでもなく、我が皇室の尊厳なる所以は、皇統が万世一系であり、一度の革命も経ていないという事実に存する。したがって、女性・女系天皇によって、事実上の易姓革命が起るのであれば、皇位の正統性は失われ、下手をすると、奸臣曹丕によって後漢の献帝が廃された後、かつて草鞋売りをしていた劉備玄徳が前漢景帝の子、中山靖王の末裔であることを理由に帝位に就いた例ではないが、遠い傍系の男系が我こそは正統なりと皇位を僭称し出してもおかしくはない。

そこで最後に第三の点に関してであるが、女性・女系天皇の容認は、報告書がいうように「象徴天皇制」の安定をもたらすどころか、かえって我が国に皇位の正統性をめぐる騒乱を惹起し、ご皇室そのものを危殆に瀕せしめる可能性すらある。

したがって、以上縷々述べた理由から、女性・女系天皇は容認すべきでなく、あくまで男系男子を護持すべきである。しかしその際、女性・女系派がいみじくも指摘するように、安定的な男系継承を確保するためには、非嫡系ないしは傍系による継承を担保する必要があるから、戦後臣籍に降下した十一の宮家を皇籍に復帰させるべきである。そして直宮に皇嗣が不在の場合は旧例に倣い、それらの宮家から男性皇族を今上陛下の猶子として迎え入れ、国民と親しみのある皇女ないしは女王を皇后ないしは妃に迎え入れることで皇位の安定を図るのである。先に、現在の内親王ないしは女王が皇籍を離脱されるまでの間に、皇位継承の問題を解決せねばならないと述べたのはそのためである。具体的には、現行典範第九条の規定を改め、天皇及び皇族が全ての宮家から男系の養子を迎えることが出来る旨明記すればよい。

こうした典範の改正は、現行憲法の元で国会の議決を要するものとされているが、前述したように皇室典範は本来、皇室の家法であるから国民の「支持と理解」に依拠するものではなく、また法律としても、制定されたのは現行憲法の施行前であるから、憲法の統制に服するものでもなく、政府がご聖旨を拝して改正を国民に通知すれば足る。

よって安倍首相はいまこそ、天皇国日本の宰相として、そして保守を自任する政治家として、陛下のご聖断を仰ぎ、以って皇統護持の実を挙げるべきである。

シリーズ『元気が出る尊皇百話』その(九)新田義貞

我が国の歴史上、吉野朝の忠臣として楠正成と並び称されるのは新田義貞(にったよしさだ)であります。義貞は上野国新田郡の人で、源義家十世の孫です。祖父の基氏より父の朝氏に至るまで、世々新田郡の世良田邑を領しておりましたから、新田を氏としたのでした。

時に元弘三年(1333年)春、皇子護良(もりなが)親王は朝廷を回復せんとして吉野山に依り給い、楠正成は千早城に籠りました。そして鎌倉幕府執権の賊将、北条高時は兵を挙げてこれを攻めました。その時義貞は賊軍に従って千早城攻めに赴いておりましたが、よくよく思えば皇室のために忠義を尽すは正にこの時なりと覚り、家臣船田義昌に謀り、勤皇の旨を護良親王に申し上げ、その令旨を得ました。そこで直ちに病と称して本国へ引返し、それより一族子弟集まり北条高時を討たんことを謀り、遂に兵を近国に募りました。二万余人を以て敵将櫻田貞國と入間川にて戦い、久米川にて討ち、これを破りました。その時、高時の弟泰家が将として来り攻めましたので、義貞は一時敗北しましたが、折しも相模の人三浦義勝来り援けましたから、進んで泰家の軍を破り、鎌倉まで迫りました。遂に北条高時、その勢い尽きて葛西谷に逃れ、一族と共に自殺したのであります。その間、義貞が軍を起こしてより、わずかに十五日でありました。

この鎌倉討入りの日は一日に六十五回も戦いましたが、北条氏の兵数万人で極楽坂の上を守り、多くの戦艦を海岸に連ねて、容易に近づくことができませんでした。その時義貞は馬より降りて稲村ヶ崎の海に臨み、冑を脱いで伏し拝み、腰に佩(は)いている金装の刀を海に投げ入れました。さすれば海神、その忠義を感じたるか、その明け方に潮退きて砂原露われ、敵の舟悉く沖合に漂い去りましたから、大いに神助と叫び、衆を差招いて海岸より直ちに鎌倉に入りました。そこで坂を守る兵たち、大いに驚き畏れて逃れましたから、義貞大勝利を得て、高時を滅ぼしたのでありました。

この勝報を早速朝廷に奏上したところ、後醍醐天皇大いに喜び給い、義貞に左馬助を授けられ、建武元年には従四位上に叙し、左兵衛兼播磨守に任じ、上野播磨二国を管轄して、御所を護らしめ給うたのであります。

然るに、その後天皇は足利高氏を寵愛して、重く用いてその言を聴かれましたが、建武二年(1335年)秋、北条高時の遺子時行が鎌倉に兵を起こしましたから、高氏は命を奉じて鎌倉を攻め、それより朝命を拒んで謀反するようになりました。そこで義貞は大将軍となり諸将と共に京都を発し、高氏を討ちましたが、高氏はこれを聞きて途中で迎え討ちました。互いに一勝一敗あり。しかし不幸にも、その頃諸国反して高氏に応じましたから、義貞は止むなく京都に引返しました。そして延元元年(1336年)に高氏大挙して京都に迫りましたから、義貞等これを迎え討ちました。これまた一勝一敗、最後には高氏を筑紫に追いやりました。

然して幾ばくもなく、山陰山陽諸国、復た高氏に応じましたから、義貞は命を受けてこれを征伐しに播磨に向かいました。その時分に、高氏は弟直義と共に海陸に分かれ、大挙して攻め上りました。これが為に、楠正成は湊川に戦死し、義貞は奮戦して僅かに危きを逃れ、それより高氏と京都付近に戦うこと数十回に及びました。

衆寡敵せず、天皇高氏の降を納れ京都に還り給うこととなり、義貞を慰め諭して、一時北国に逃れて時を待てと勅せられましたから、義貞は止むなく、皇太子及び尊長親王を奉じて北国に向かいました。ようやくにして敦賀に至り、金崎城に入り、以来敵将足利高經の大軍と戦いました。一時大勝を得て、京都を救わんとしましたが、未だ及ばずして黒丸城を取らんと図りました。然るに高經、これを聞き驚きて兵備を敷き、平泉寺の僧兵もこれに応じましたから、義貞不幸にも戦い敗れました。

義貞は高經の歩卒三百人に乱射せられ、馬は溝の中に倒れました。義貞起き上がらんとして額に流矢が当るや、その逃れる能わざるを知り、自ら首を刎ねて自決しました。時に年三十八、延元三年(1338年)閏七月二日でした。朝廷その忠烈を嘉して、後に贈位して、厚くこれを祀らるるに至ったのであります。(下は稲村ヶ崎奉刀の図)

九条「加憲」の不可解

安倍首相は、憲法九条の一項と二項を残しつつも、新たに付け加えた三項で自衛隊の存在を明記すると言っているが、何がしたいのか全く意味不明である。

周知の様に九条二項は、我が国の戦力不保持を明記しているが、この規定を温存したまま三項で自衛隊の存在を明記するということは、すなわち自衛隊は「戦力」ではなく、「必要最小限の実力」であるというこれまでの政府解釈を踏襲するということだ。

しかし戦力でない軍隊など存在し得ないのであるから、これは自衛隊の「国軍化」を掲げたこれまでの自身の主張や自民党の改憲草案とも明らかに矛盾するのみならず、自衛隊が軍隊としての抑止力ではない事をわざわざ内外に宣言し、さらには日夜公務に精励する自衛隊諸君の名誉を傷つけ、士気を阻喪せしめる愚行であると言わざるを得ない。

シリーズ『元気が出る尊皇百話』その(八)楠正行

楠正成が湊川へ出陣する時に、桜井の駅にて想いを託し、別れを告げた人物があります。それが小楠公と呼ばれる、正成の子、正行(まさつら)であります。正行は正成を送って桜井の駅まで出ましたが、正成はそこより河内の郷里へ引き返らせました。そして最後の教訓として、再び兵を挙げて王室の為に勤むべきことを誡め、後醍醐天皇より賜わりたる菊作りの刀を授けたのでありました。

かくして正成はその言の如く遂に戦死をしましたから、正行は父の後を追って、自殺せんとしました。しかし、母より諭されて、かえって大いにその志を励まし、爾来文武の道を講じて、勤皇の秋を待ちました。

その年冬、後醍醐天皇再び都を逃れて大和国穴太に行幸せらるるや、正行はその一族和田正朝と共にこれを助け参らせ、車駕を護って吉野山へ入り、河内紀伊の将士を集めて大いに勤皇の旗を翻しました。

天皇は正成の王事に殉死したことを想い給い、正行を正四位下に叙して帯刀と為し、後には父正成の任官しておった検非違使左衛門尉に任じて、河内守を兼ねしめられました。ところが、幾ばくもなく天皇崩じ給い、群臣大いに勇気を落とし、早くも逃れ去らんとしました時に、正行は和田正朝と共に兵士二千を率いて吉野を守りましたから、群臣大いにその心を安んじました。それより正行は、後村上天皇の御為に力を尽して賊を防ぎ、またしばしば出でて敵を破りました。

そこで賊将足利高氏大いにこれを憂え、その一族高師直、師泰等をして兵六万の将として正行を攻めしめたのであります。その時正行は、勝敗の決今日にありと一族百四十余人と神水を啜り、共に死を誓いて行宮に詣で、天皇のかたじけなき勅を拝しました。そして吉野を出でんとするや、後醍醐天皇の廟所を拝し、同盟決死の一族の名を如意輪堂の過去帳に書き連ね、壁板に鏃で歌を書き留めました。

返らじと かねて思へば 梓弓

なき數にいる 名をぞ留むる

(意訳)

放たれた矢の様に、再び帰ることはないと心に決めた出陣なので、それらの者達の名をここに書き留めていく。

かくして、正平三年(1348年)正月、高師直の大軍と戦い、奮闘して一時師直を獲んとしましたが、不幸にも衆寡敵せずして、四條畷にて討死しました。時に年二十三でありました。世人これを惜しまぬ者はなかったのであります。

ここにもう一つ正行の有名な話があります。正行が一日行宮へ詣でんとする時、道中にて敵将高師直が宮女弁内侍を誘い出し、兵卒を遣わして無理にこれを迎えんとしておりましたから、正行は直ちに進んで悉くその卒兵を斬り伏せ、内侍を救い吉野へ送り返しました。そこで後村上天皇大いにこれを誉め給い、内侍を正行に賜わんとしました。ところが正行はこれを辞謝し、次の歌を詠んだといいます。

とても世に ながらふべくも あらぬ身の 假の契りを いかで結ばむ

(意訳)

この世に長くは生きていられないであろう私が、どうして結婚することなどできましょうか。

その志、真に健気にして潔しと言うべきであります。この歌の通り正行は吉野朝の為に戦死して、国事に殉死しましたから、明治十年には勅して、従三位を贈り給い、三十年には従二位を贈られました。今はその戦死の場所なる四條畷に神社として祀られ、父正成の湊川神社と共に永くその霊を慰められているのであります。(下画像は桜井の別)